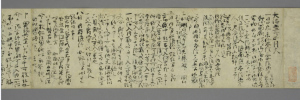

長秋記 ― 2025/06/03 13:45

長秋記は、院政時代時代の日記で、作者の源師時が「皇后宮権大夫」の官位にあったことから、「皇后宮」の唐名「長秋宮」に由来している。源師時は有職故実等に明るい人物で、現在では院政期の朝儀典礼等の研究上不可欠の重要資料となっている。

当初は70巻ほどあったようだが欠巻が多くあり、現在は長治2年(1105年)から保延2年(1136年)までの期間の10数巻しか残っていない。

何よりも貴重なのは、長秋記に源氏物語絵巻に関する記述がみられる点である。

1119年11月27日、師時は中宮に呼ばれて参内した。この中宮は鳥羽天皇の后、待賢門院璋子である。このとき中宮は18歳であったが、後に崇徳天皇となる子を出産し、宮廷内の権力基盤を揺るぎないものとしていた。 その中宮から、この日、師時に一つの下命があった。

「中宮の御方はこうおっしゃった。中将の君をもって、源氏絵間紙を調達すべし……」

「源氏絵間紙」というのが、具体的にどんな紙だったのかは、はっきりしない。しかし宮廷の最高権力者たちが『源氏物語』の絵巻を作ろうとしていたことは間違いない。彼はすぐに取りかかったと思われる。まず、しなければならなかったこと、それは、質の良い「紙」を十分に揃えることであった。

源氏絵間紙というのは諸説あるが、源氏物語の各場面の絵の間に配されている詞書を書くための料紙ということである。

当初は70巻ほどあったようだが欠巻が多くあり、現在は長治2年(1105年)から保延2年(1136年)までの期間の10数巻しか残っていない。

何よりも貴重なのは、長秋記に源氏物語絵巻に関する記述がみられる点である。

1119年11月27日、師時は中宮に呼ばれて参内した。この中宮は鳥羽天皇の后、待賢門院璋子である。このとき中宮は18歳であったが、後に崇徳天皇となる子を出産し、宮廷内の権力基盤を揺るぎないものとしていた。 その中宮から、この日、師時に一つの下命があった。

「中宮の御方はこうおっしゃった。中将の君をもって、源氏絵間紙を調達すべし……」

「源氏絵間紙」というのが、具体的にどんな紙だったのかは、はっきりしない。しかし宮廷の最高権力者たちが『源氏物語』の絵巻を作ろうとしていたことは間違いない。彼はすぐに取りかかったと思われる。まず、しなければならなかったこと、それは、質の良い「紙」を十分に揃えることであった。

源氏絵間紙というのは諸説あるが、源氏物語の各場面の絵の間に配されている詞書を書くための料紙ということである。

最近のコメント