口径100㎜F5屈折による直焦点撮影(LUMIXG1) ― 2009/01/06 23:36

100㎜屈折+20㎜接眼+LUMI,IX標準ズームレンズによる拡大月面写真 ― 2009/01/06 23:38

「無用」に重いです。 ― 2009/01/08 23:36

FZ28の動画撮影の画像は良好なので、天体撮影(惑星関係)でレジスタックスによるコンポジット処理を行う為に望遠鏡に取り付けようとした。

これまでは、FZ7で動画を撮影してレジスタックス処理をして、火星撮影等を行ってきて成果を挙げてきたが、ビクセンのアダプターのDGリングというのを介して、52㎜フィルター径に取り付けていた。

この場合、テレ端にしないと画像がけられるのだが、テレ端の場合は、望遠鏡側の接眼レンズに当たってしまうので、ネジが切ってあるアダプターの筒を干渉しない長さまで伸ばして撮影する必要がある。

FZ28の場合はフィルター径が55㎜なので、ケンコー製の52~55㎜のステップアップリングを噛まして取り付ける。但し、そのままだと、FZ28のレンズの鏡胴が太いので、直接アダプターに取り付けることは出来ないので、パナソニック製(FZ18・FZ28用)のテレコンバージョンレンズアダプターDMW-LA3を間に挿入する必要がある。

こうして組みあげたのが上の写真。下がアダプターで実売価格2000円位。パナソニックのアクセサリーはなんでも馬鹿高いが、これは、リーゾナブルな値段である。

ところがとんでもない欠陥がある。これが、総金属製なので堅牢なのは良いんだけれども(カメラの本体の方がずっと安物のプラスティックだが、これは、本物の金属)でやたらと重い。何かの重しに使える位。恐らく本来の使い方のテレコンバージョンレンズを取り付けても手持ちでは、使いにくいだろうと思う。

天体撮影の場合は、望遠鏡に取り付けるのであまり重すぎるとバランスが崩れてしまう。この組合せだと、「デジタル1眼-G1」の標準ズームレンズ(フィルター径52㎜)にアダプターを取り付けた方がずっと軽い。

http://fry.asablo.jp/blog/2008/12/30/4033016

このリングのおかげで一眼レフに匹敵する重さになってしまう。この部品は、テレコンが装着出来れば良いだけの役割で、内部がつや消しである程度の強度(強化プラスティックで十分)さえあれば、軽い方が良いに越したことはない。

まさに無用な重さのオプションである。こうした点にパナソニック(旧松下電器)のソビエトカメラのゾルキーやキエフと共通する様な無骨さというか不器用さを感じるのは私だけだろうか。

これまでは、FZ7で動画を撮影してレジスタックス処理をして、火星撮影等を行ってきて成果を挙げてきたが、ビクセンのアダプターのDGリングというのを介して、52㎜フィルター径に取り付けていた。

この場合、テレ端にしないと画像がけられるのだが、テレ端の場合は、望遠鏡側の接眼レンズに当たってしまうので、ネジが切ってあるアダプターの筒を干渉しない長さまで伸ばして撮影する必要がある。

FZ28の場合はフィルター径が55㎜なので、ケンコー製の52~55㎜のステップアップリングを噛まして取り付ける。但し、そのままだと、FZ28のレンズの鏡胴が太いので、直接アダプターに取り付けることは出来ないので、パナソニック製(FZ18・FZ28用)のテレコンバージョンレンズアダプターDMW-LA3を間に挿入する必要がある。

こうして組みあげたのが上の写真。下がアダプターで実売価格2000円位。パナソニックのアクセサリーはなんでも馬鹿高いが、これは、リーゾナブルな値段である。

ところがとんでもない欠陥がある。これが、総金属製なので堅牢なのは良いんだけれども(カメラの本体の方がずっと安物のプラスティックだが、これは、本物の金属)でやたらと重い。何かの重しに使える位。恐らく本来の使い方のテレコンバージョンレンズを取り付けても手持ちでは、使いにくいだろうと思う。

天体撮影の場合は、望遠鏡に取り付けるのであまり重すぎるとバランスが崩れてしまう。この組合せだと、「デジタル1眼-G1」の標準ズームレンズ(フィルター径52㎜)にアダプターを取り付けた方がずっと軽い。

http://fry.asablo.jp/blog/2008/12/30/4033016

このリングのおかげで一眼レフに匹敵する重さになってしまう。この部品は、テレコンが装着出来れば良いだけの役割で、内部がつや消しである程度の強度(強化プラスティックで十分)さえあれば、軽い方が良いに越したことはない。

まさに無用な重さのオプションである。こうした点にパナソニック(旧松下電器)のソビエトカメラのゾルキーやキエフと共通する様な無骨さというか不器用さを感じるのは私だけだろうか。

PowerShot SX1 IS ― 2009/01/09 00:19

PowerShot SX1 ISがCANONから発売された。

立ち飲み居酒屋のお兄さんが、「どう思う。」と尋ねてきたので、ヨドバシで少し触ってきた。

デモ機の電池が切れかけていたので、十分触らなかったが、やはり液晶ファインダーが可動式である点、AFが速い点等が印象に残った。

http://cweb.canon.jp/camera/powershot/sx1is/feature-highquality.html

従来機種に比べて「動画機能が充実」、「高解像度高速連写機能」、「20倍ズーム」が売り物。動画の音声がなんとPCM録音に匹敵するクオリティだという。録音機としても活躍しそう。

実際に1時間位撮影してみないとなんとも言えないがヨサゲな感じ。

電子ファインダーはこちらは、ワイドタイプでFZ28の倍のサイズだが、画素数は、14万ドットでパナソニックの20万ドットに比べると少ない。結局、大抵の人は、液晶画面をみて撮影する方法を選ぶだろう。バリアングルはその為についている。

デザインについては、イマイチというのが印象。パナソニックのFZ28が零戦とすれば、こちらは、グラマンヘルキャットか。高速連写という点では明らかにこのカメラが上。FZ28も高速連写は出来るが、解像度がかなり落ちてしまう。水鳥なんか、こちらで撮影してみたい。

但し値段はそれなりで、FZ28のディスカウント店の価格とヨドバシの店頭価格で1.6から2.0倍位の開きがある。発売されて一ヶ月で5万円を割りこむ値段が出ているが、FZ28並みの価格まで下がれば迷ってしまうかも。

但し、この値段ならLUMIX-G1やEOS-Kissが、少し金額を足せば買える。微妙な価格帯が迷いの元か。

EOS-kissの使い勝手の悪さや動画撮影機能等を考えると、私はこちらを買ってしまいそう。そういった意味で、EOS-Kissで不満足なユーザー層を取り込むことも考えられる。

結局は、画質(性能面もあるが、やはり、好みにあった絵が撮れるかということ)と使いやすさだと思う。

私としては、もう少しシンプルなカメラの方が好きだ。それとRAWが使えれば、もっと良いと思う。でも大抵は、JPEGしか使わない人がこんなカメラを使うのだと思う。

--------------------------------

「というわけで、お兄さん、これで良いですか。」(笑)

立ち飲み居酒屋のお兄さんが、「どう思う。」と尋ねてきたので、ヨドバシで少し触ってきた。

デモ機の電池が切れかけていたので、十分触らなかったが、やはり液晶ファインダーが可動式である点、AFが速い点等が印象に残った。

http://cweb.canon.jp/camera/powershot/sx1is/feature-highquality.html

従来機種に比べて「動画機能が充実」、「高解像度高速連写機能」、「20倍ズーム」が売り物。動画の音声がなんとPCM録音に匹敵するクオリティだという。録音機としても活躍しそう。

実際に1時間位撮影してみないとなんとも言えないがヨサゲな感じ。

電子ファインダーはこちらは、ワイドタイプでFZ28の倍のサイズだが、画素数は、14万ドットでパナソニックの20万ドットに比べると少ない。結局、大抵の人は、液晶画面をみて撮影する方法を選ぶだろう。バリアングルはその為についている。

デザインについては、イマイチというのが印象。パナソニックのFZ28が零戦とすれば、こちらは、グラマンヘルキャットか。高速連写という点では明らかにこのカメラが上。FZ28も高速連写は出来るが、解像度がかなり落ちてしまう。水鳥なんか、こちらで撮影してみたい。

但し値段はそれなりで、FZ28のディスカウント店の価格とヨドバシの店頭価格で1.6から2.0倍位の開きがある。発売されて一ヶ月で5万円を割りこむ値段が出ているが、FZ28並みの価格まで下がれば迷ってしまうかも。

但し、この値段ならLUMIX-G1やEOS-Kissが、少し金額を足せば買える。微妙な価格帯が迷いの元か。

EOS-kissの使い勝手の悪さや動画撮影機能等を考えると、私はこちらを買ってしまいそう。そういった意味で、EOS-Kissで不満足なユーザー層を取り込むことも考えられる。

結局は、画質(性能面もあるが、やはり、好みにあった絵が撮れるかということ)と使いやすさだと思う。

私としては、もう少しシンプルなカメラの方が好きだ。それとRAWが使えれば、もっと良いと思う。でも大抵は、JPEGしか使わない人がこんなカメラを使うのだと思う。

--------------------------------

「というわけで、お兄さん、これで良いですか。」(笑)

LUMIX-G1の解像度比較テスト ― 2009/01/09 09:13

現在所有しているFZ7、FZ28、G1(いずれもパナソニックLUMIXブランド)の解像度の比較を行った。

テストは何時も通り、新聞半面が画角一杯収まる様に構図を決めて、撮影し、該当箇所をトリミング、引き延ばして比較している。ISOを揃えなければと思ったが、光量不足でカメラによっては、光量不足が出た(FZ28)ので、一部は変更している。

最上段のG1は、3者の中でもっとも優秀な成績である。画素数の高さもあるが、レンズ自体の分解能も良いのでは。但し、このカメラだけ撮影ブレが生じてしまったので、取り直しをしている。(ISOは200に設定)

中段のFZ28は、G1に比べて解像度はかなり悪い感じ。画素数は、1000万画素なのであるが、G1に比べて相当な差を感じる。FZ18の方が分解能が高かった様に感じる。I-isoモード(インテリジェントISOモードで撮影、最初ISO200に設定したが、ブレ警告表示が出たので、そうせざるを得なかった。)

下段のFZ7は、画素数自体が600万画素と低いので、フォトショップで他の撮影データに比べて拡大処理をしている為にデジタルノイズが発生してしまった。FZ28に比べて解像度は幾分劣るが、コントラストは良好、FZ28の画素数を落として比較したら、FZ7は負けるかも。

比較印象はほぼ予想通りで、G1は、やはり、デジタル1眼らしく分解能は良好で、これなら安心して撮影出来るだろう。FZ28は、性能が100%発揮されていない。光学系よりも画像処理ソフトで、特にノイズ除去処理を強力に行った結果、画像が劣化している。FZ7は、光学系、画素数が低い分をコントラスト等でカバー、画像処理ソフトが全体の性能を引き上げている。

こうしてみると、FZ28は、画像処理ソフト(ファームウエア)をバージョンアップというか改善したら、かなり画像は良くなるのではないかとの印象を受けた。

テストは何時も通り、新聞半面が画角一杯収まる様に構図を決めて、撮影し、該当箇所をトリミング、引き延ばして比較している。ISOを揃えなければと思ったが、光量不足でカメラによっては、光量不足が出た(FZ28)ので、一部は変更している。

最上段のG1は、3者の中でもっとも優秀な成績である。画素数の高さもあるが、レンズ自体の分解能も良いのでは。但し、このカメラだけ撮影ブレが生じてしまったので、取り直しをしている。(ISOは200に設定)

中段のFZ28は、G1に比べて解像度はかなり悪い感じ。画素数は、1000万画素なのであるが、G1に比べて相当な差を感じる。FZ18の方が分解能が高かった様に感じる。I-isoモード(インテリジェントISOモードで撮影、最初ISO200に設定したが、ブレ警告表示が出たので、そうせざるを得なかった。)

下段のFZ7は、画素数自体が600万画素と低いので、フォトショップで他の撮影データに比べて拡大処理をしている為にデジタルノイズが発生してしまった。FZ28に比べて解像度は幾分劣るが、コントラストは良好、FZ28の画素数を落として比較したら、FZ7は負けるかも。

比較印象はほぼ予想通りで、G1は、やはり、デジタル1眼らしく分解能は良好で、これなら安心して撮影出来るだろう。FZ28は、性能が100%発揮されていない。光学系よりも画像処理ソフトで、特にノイズ除去処理を強力に行った結果、画像が劣化している。FZ7は、光学系、画素数が低い分をコントラスト等でカバー、画像処理ソフトが全体の性能を引き上げている。

こうしてみると、FZ28は、画像処理ソフト(ファームウエア)をバージョンアップというか改善したら、かなり画像は良くなるのではないかとの印象を受けた。

宇治市源氏物語ミュージアム訪問記(一部修正) ― 2009/01/10 23:41

今日は、「eラーニングで学ぶ いいとこ取り『源氏物語』」のスクーリングに参加する為に宇治市源氏物語ミュージアムを訪問した。スクーリングは、午後1時30分からで講師は、愛知淑徳大学講師の外山敦子先生。外山先生は、龍谷大学の国文学科教授の安藤先生の奥様で、宇治の街に住まわれていらっしゃる。

家を午前9時前に出て、宇治市に到着したのは、もう12時近い時刻で、JR学研都市線京橋から京阪特急、中書島乗り換えで宇治駅に至るコース。十日戎なので、電車の混雑も酷い。

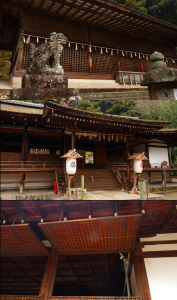

それでもスクーリング受付までに1時間程余裕があるので、世界遺産である宇治上神社をお参り。今年は未だ初詣していないので、宇治神社、そして奧宮の宇治上神社に丁寧にお参りして、おみくじを引く。結果は、・・・・・。

この神社の本殿は、平安後期に造られたと言われており、日本で最も古い神社建築である。面白いのは、半蔀となっており、先日、京都風俗博物館で見学した六条院建築復元の半蔀と同じもので、やはり、外側に開く。中から平安時代の空気がヒンヤリと流れて来そうな神々しい気分になる。

お昼ご飯は、ちょうど、宇治上神社と源氏物語ミュージアムの中間点にあるお茶屋さんで、茶そば(ニシン蕎麦)を頂く。美味しかった。

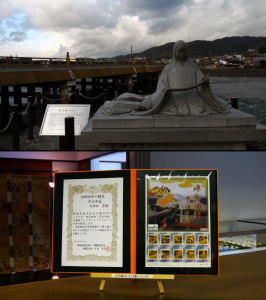

1時にちょうど宇治市源氏物語ミュージアムに到着して受け付けを済ませて奧に入ると、なんと、源氏物語の切手の初版刷が贈呈されたものが展示されていた(写真)。

講演は予定通りの時刻に開始。NPOの宇治地域づくりネットワークの方の挨拶、京都府e-Learningの担当者の方の挨拶、ミュージアムの館長さんのご挨拶と延々と挨拶が続く。

今回のスクーリングは、京都府の丹後市とネットワークで講義や質疑が中継され、リアルタイムで質疑応答を行う画期的な試みだと言う。

ようやく外山敦子先生の登場。

eラーニングのパソコンビデオ教材配信の画面で拝見するお姿よりもずっと美人に見えた。

蜻蛉巻の概略の説明から重要な箇所の本文の講読解説といつも通りすすめられていく。やはり、浮舟の葬儀の部分の描写が面白いし、「浮舟事件」が初めは地元の人達、徐々にその噂が広まり、都人、果ては帝のお耳にも達するという描写が面白い。

つまり、伴大納言絵巻の様な人物描写の連続で、うわさ話が広まっていく様子を表現しようとしているのである。

しかし、ここでもっと重要なのは、浮舟が失踪して初めて、浮舟の実像が語られるという点である。つまり、これまで語られてきたカタシロとしての浮舟は、虚偽の埋葬を経て四十九日の法要を経ていく内に実像として叙述されていくのである。

手習巻については、それほど詳細な講義はなかったが、夢浮橋巻で外山先生の考え方の面白さが出てくる。

それは、薫が小君を使って、男色絡みで横川の僧都を手なづけて出家した浮舟を還俗させようと目論んだり、あるいは、浮舟と再び相まみえる様に手引きさせようとするのだが、結局、失敗に終わる。これと、空蝉巻の小君と比較している。空蝉巻の小君も同じ名前だが、こちらの方は、幼く声変わりしたばかりの少年である。同じく光源氏が空蝉に逢う為に使いの役割を果たしている。こちらも光源氏の目論みは失敗に終わる。

夢浮橋巻では、話の顛末が中絶していて、薫が思いを遂げるのか、失敗するかは判らないが、「2人の小君」という考え方から、結局は、浮舟は、薫を空蝉が光源氏を拒んだ様に、拒絶し続けて、それで話は終わると読者に想像させようとしているいうのが、外山先生の説。

私もこの説には興味があるが、疑問点もある。

空蝉と浮舟とでは、物語の中での人物造形の重要度は、浮舟の方が絶対的に高い。

宇治十帖巻の構想で、八の宮、大君、中君は、結局は、浮舟登場に至るまでの伏線でしかない。

浮舟は、この物語の最後を締めくくる女性として、主役に近い重要な役割を果たしている。空蝉の光源氏拒否と浮舟の薫、匂宮拒否とは、重さが全く違う。

そうした中で、小君の関わりのみで、物語の構想を論じるには些か無理があると思う。しかし、長編源氏物語の構成をみれば、前史(仏伝ではジャータカの様な)としての桐壺巻(桐壺更衣、光源氏の成長と成人、藤壺との関係と因果・因縁の種が植え付けられる)で、一つの序章としての物語は完結しているとみることも出来る。

そうして置いて、帚木巻で「光源氏名のみ・・・」の書き出しで、光源氏の一代記の叙述が開始される。帚木巻の終わりの部分で空蝉が登場する。空蝉は、光源氏の恋愛遊戯の最初の重要な相手である。

結局、「年上の人妻」をモノにすることは出来なかったが、様々な恋の手管を「実技」を通して得ることが出来た。

そうしてみれば、浮舟がこの長編物語の女性遍歴譚の最後を飾る女性とみれば、「拒む女で始まり、拒む女で終わる」というシンメトリー的な要素も浮かび上がってくる。

つまり、源氏物語を西洋古典音楽に例えれば、序奏付・3部形式ソナタといった楽曲構成に似てくる訳である。

これは、あくまでも自分の考えである。

講演の後、質疑応答や感想が、宇治と丹後の両市の出席を交えて行われた。様子をみると、全く、遠隔授業といった欠点は感じられず、画期的な試みだと思った。

佛教大学通信教育の地域学習会でも、この様な方法を採れば、多くの学生が参加出来ると思って、学べる点は多いにあると思った。

スクーリング後は、修復修理が完了した丈六の阿弥陀仏に逢いに宇治平等院に出かけて、貴重な写真を何枚か撮影することが出来た。

家を午前9時前に出て、宇治市に到着したのは、もう12時近い時刻で、JR学研都市線京橋から京阪特急、中書島乗り換えで宇治駅に至るコース。十日戎なので、電車の混雑も酷い。

それでもスクーリング受付までに1時間程余裕があるので、世界遺産である宇治上神社をお参り。今年は未だ初詣していないので、宇治神社、そして奧宮の宇治上神社に丁寧にお参りして、おみくじを引く。結果は、・・・・・。

この神社の本殿は、平安後期に造られたと言われており、日本で最も古い神社建築である。面白いのは、半蔀となっており、先日、京都風俗博物館で見学した六条院建築復元の半蔀と同じもので、やはり、外側に開く。中から平安時代の空気がヒンヤリと流れて来そうな神々しい気分になる。

お昼ご飯は、ちょうど、宇治上神社と源氏物語ミュージアムの中間点にあるお茶屋さんで、茶そば(ニシン蕎麦)を頂く。美味しかった。

1時にちょうど宇治市源氏物語ミュージアムに到着して受け付けを済ませて奧に入ると、なんと、源氏物語の切手の初版刷が贈呈されたものが展示されていた(写真)。

講演は予定通りの時刻に開始。NPOの宇治地域づくりネットワークの方の挨拶、京都府e-Learningの担当者の方の挨拶、ミュージアムの館長さんのご挨拶と延々と挨拶が続く。

今回のスクーリングは、京都府の丹後市とネットワークで講義や質疑が中継され、リアルタイムで質疑応答を行う画期的な試みだと言う。

ようやく外山敦子先生の登場。

eラーニングのパソコンビデオ教材配信の画面で拝見するお姿よりもずっと美人に見えた。

蜻蛉巻の概略の説明から重要な箇所の本文の講読解説といつも通りすすめられていく。やはり、浮舟の葬儀の部分の描写が面白いし、「浮舟事件」が初めは地元の人達、徐々にその噂が広まり、都人、果ては帝のお耳にも達するという描写が面白い。

つまり、伴大納言絵巻の様な人物描写の連続で、うわさ話が広まっていく様子を表現しようとしているのである。

しかし、ここでもっと重要なのは、浮舟が失踪して初めて、浮舟の実像が語られるという点である。つまり、これまで語られてきたカタシロとしての浮舟は、虚偽の埋葬を経て四十九日の法要を経ていく内に実像として叙述されていくのである。

手習巻については、それほど詳細な講義はなかったが、夢浮橋巻で外山先生の考え方の面白さが出てくる。

それは、薫が小君を使って、男色絡みで横川の僧都を手なづけて出家した浮舟を還俗させようと目論んだり、あるいは、浮舟と再び相まみえる様に手引きさせようとするのだが、結局、失敗に終わる。これと、空蝉巻の小君と比較している。空蝉巻の小君も同じ名前だが、こちらの方は、幼く声変わりしたばかりの少年である。同じく光源氏が空蝉に逢う為に使いの役割を果たしている。こちらも光源氏の目論みは失敗に終わる。

夢浮橋巻では、話の顛末が中絶していて、薫が思いを遂げるのか、失敗するかは判らないが、「2人の小君」という考え方から、結局は、浮舟は、薫を空蝉が光源氏を拒んだ様に、拒絶し続けて、それで話は終わると読者に想像させようとしているいうのが、外山先生の説。

私もこの説には興味があるが、疑問点もある。

空蝉と浮舟とでは、物語の中での人物造形の重要度は、浮舟の方が絶対的に高い。

宇治十帖巻の構想で、八の宮、大君、中君は、結局は、浮舟登場に至るまでの伏線でしかない。

浮舟は、この物語の最後を締めくくる女性として、主役に近い重要な役割を果たしている。空蝉の光源氏拒否と浮舟の薫、匂宮拒否とは、重さが全く違う。

そうした中で、小君の関わりのみで、物語の構想を論じるには些か無理があると思う。しかし、長編源氏物語の構成をみれば、前史(仏伝ではジャータカの様な)としての桐壺巻(桐壺更衣、光源氏の成長と成人、藤壺との関係と因果・因縁の種が植え付けられる)で、一つの序章としての物語は完結しているとみることも出来る。

そうして置いて、帚木巻で「光源氏名のみ・・・」の書き出しで、光源氏の一代記の叙述が開始される。帚木巻の終わりの部分で空蝉が登場する。空蝉は、光源氏の恋愛遊戯の最初の重要な相手である。

結局、「年上の人妻」をモノにすることは出来なかったが、様々な恋の手管を「実技」を通して得ることが出来た。

そうしてみれば、浮舟がこの長編物語の女性遍歴譚の最後を飾る女性とみれば、「拒む女で始まり、拒む女で終わる」というシンメトリー的な要素も浮かび上がってくる。

つまり、源氏物語を西洋古典音楽に例えれば、序奏付・3部形式ソナタといった楽曲構成に似てくる訳である。

これは、あくまでも自分の考えである。

講演の後、質疑応答や感想が、宇治と丹後の両市の出席を交えて行われた。様子をみると、全く、遠隔授業といった欠点は感じられず、画期的な試みだと思った。

佛教大学通信教育の地域学習会でも、この様な方法を採れば、多くの学生が参加出来ると思って、学べる点は多いにあると思った。

スクーリング後は、修復修理が完了した丈六の阿弥陀仏に逢いに宇治平等院に出かけて、貴重な写真を何枚か撮影することが出来た。

宇治上神社 ― 2009/01/11 10:39

改装なった源氏物語ミュージアム ― 2009/01/11 10:44

黄金の鳳凰 ― 2009/01/11 11:22

1月10日に宇治源氏物語ミュージアムの源氏物語講演会に出席した後、直ぐに平等院に向かった。

何よりも改修をおえた阿弥陀如来に再開する為である。

15時50分の拝観時間が待ち遠しかった。

3年前と同じ女性の係員の人が解説して下さった。御堂の中は、暗く、冬の寒さが、足下から身体の芯から染みこんでくる。それでもすっかり綺麗になった丈六の阿弥陀仏に見とれていた。

「大分、印象が変わったなあ。」

と内心思いながら、尊顔を拝見していると、俄に冬空の切れ目から目映い夕陽が差し込んで御堂一体を明るく照らした。

その光線が暗い堂内にも差し込んだ時、拝観者達は歓声を上げた。阿弥陀如来の全身が金色に光、水晶の白ごうからは、プラチナ色の光線が照らし出した。

佛教大学の安藤佳香先生は、阿弥陀の光は、蓮華座から如来の身体を透過して、頭上の天蓋に共鳴して輝くと表現されていたが、その通りとなった。

全身の黄金の光は、衆生救済を現し、白ごう(びゃくごう)のプラチナ色の光は、あらゆる罪を浄化する働きをしていることが、この目で確かめることが出来た。

写真は、その直後に撮影した平等院の屋根の上の鳳凰。

それ以外の画像はビデオにまとめた。

写真とビデオは、FZ28で撮影。

http://jp.youtube.com/watch?v=I9b4ufS-_vo

何よりも改修をおえた阿弥陀如来に再開する為である。

15時50分の拝観時間が待ち遠しかった。

3年前と同じ女性の係員の人が解説して下さった。御堂の中は、暗く、冬の寒さが、足下から身体の芯から染みこんでくる。それでもすっかり綺麗になった丈六の阿弥陀仏に見とれていた。

「大分、印象が変わったなあ。」

と内心思いながら、尊顔を拝見していると、俄に冬空の切れ目から目映い夕陽が差し込んで御堂一体を明るく照らした。

その光線が暗い堂内にも差し込んだ時、拝観者達は歓声を上げた。阿弥陀如来の全身が金色に光、水晶の白ごうからは、プラチナ色の光線が照らし出した。

佛教大学の安藤佳香先生は、阿弥陀の光は、蓮華座から如来の身体を透過して、頭上の天蓋に共鳴して輝くと表現されていたが、その通りとなった。

全身の黄金の光は、衆生救済を現し、白ごう(びゃくごう)のプラチナ色の光は、あらゆる罪を浄化する働きをしていることが、この目で確かめることが出来た。

写真は、その直後に撮影した平等院の屋根の上の鳳凰。

それ以外の画像はビデオにまとめた。

写真とビデオは、FZ28で撮影。

http://jp.youtube.com/watch?v=I9b4ufS-_vo

最近のコメント