『俳句界』1月号を読んで ― 2010/12/27 23:54

酒に酔うと本屋をさまよい歩き、金がないのに、つまらない本を買ってしまう悪い癖がある。

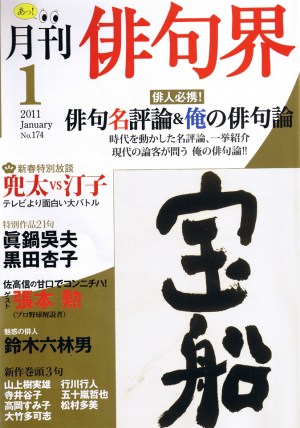

『俳句界』1月号である。

今月は、「俳句論」の特集である。佛大の通信大学院で、ご一緒した上野一孝先生も「俺の俳句論を聞け」ということで、議論好きな先生らしい記事が肖像写真月で掲載されている。

僕にとっては、「俳句って議論必要なのかよ。」ということを議論したいようなしたくないような。

俳句って、結局、好き勝手に詠んで、精々、句会の時に論評すればよいのだと思っている。

俳句王国に稔典先生が出ているので、稔典先生のファンの母親とみていると、句会というのは、点数がつくようだけれど、1点当たり、千円ずつ賭けたら面白いかも。

等々罰当たりなことをいうが、江戸時代の句会って、それに近いものだったらしい。胴元(主催者)がいて、勝ち負けを決める。

ウチの先祖もこうした道楽をしていたとみえて、柿本人麻呂像が伝わっている。

連句の会では、人麻呂像を前において、勝負をやるのだそうだ。

話が横道にそれてしまったが、俳句名評論が掲載されており、まぁ、「近代俳句史」なるものが、学問的に成立するとすれば、必携の論文が正岡子規から金子兜太、高柳重信等まで挙げられている。

一番有名なのは、やはり、桑原武夫の「俳句第二芸術論」であろうか。

「稔典先生の俳句教室」にも書かれているが、この「芸術」という言葉がくせ者である。

結局、明治以降、西欧から何もかも輸入した日本。文学の近代化(実は、欧米の猿まねに過ぎない)を図った日本。文学、美術の評論を行うに当たって西欧の「芸術論」をそのまま取り入れており、ブツゾウとかそういったものにも岡倉天心当たりが、西欧に芸術論の観点から、廃仏毀釈の魔手からブツゾウ達を救ったのは良いとしても、それ以外は、まさに猿まねである。

大体、西欧においても、「芸術」という概念は、「近代的な自我の形成」、すなわち、宗教とか封建的な束縛からの個性の開放によって、新しい理想像を追求する規範として、19世紀になってようやく「芸術論」というのが起きてくる。

しかし、その「芸術」というのが、結局は、キリスト教の「愛」から出発しているので、

愛→真・善・美→理想→芸術となり、この「愛」は、中世に遡ると、キリスト教の人間愛の実践に基づく。

つまり、大乗仏教における六波羅蜜に近いような理想論、それが芸術の本質である。

そのような価値観が醸成される様な基礎的な土壌は、日本文化の根底にはまるで存在していない。

桑原の時代、比較文化論の芽生え的なものは、一部の文芸評論にみられるが、その歴史的な背景を含めた包括的な価値判断の手法、つまり、「比較文化史論」が成立していない時代だったので、こんなに的外れな議論、例えば、芭蕉は、第一芸術で、現代俳句は、第二芸術だという馬鹿げた判断が起こるのだと思う。

江戸時代から続いてきた俳諧は、結局は、遊戯である。日本の文学や芸能、工芸には、西洋の「芸術」や「美学」などという考え方等、存在せず、西洋かぶれになってから、その様な価値判断が起こって来たので、ナンセンスである。

俳句は、その「つくりかた」が面白ければ、それで良いのだと思う。芸術だとかどうだとかいうよりも、言葉の組み立て方を楽しむ文芸で、この芸は、「藝」であり、西洋的な理想論等もない。

正岡子規の「写生」も西洋のリアリズムとかとは離れた、むしろ、北斎の漫画にみられる様な表現の面白さを追求したものに他ならない。

この事は、例えば、源氏物語や近松浄瑠璃等の研究にも西洋かぶれした文芸評論、つまり、「芸術」の立場から作品を論じようとする姿勢が未だにも、キリスト教系の大学の先生にみられることで、日本文学の研究に西洋文学の研究法を導入しようとすること自体が、間違えで、全く、違う、文明・文化の出来事なのだと思う。

あのリヒャルト・ワーグナーが、心臓発作を起こして、死のうとした、最後に原稿に書き残した言葉は、「愛、それは死」であるが、これは、キリスト教美学に基づく芸術理想論では、「愛」が「死」(犠牲)によって浄化される過程を描くこと、まさに、それが、西洋の「芸術」ということになるのだろうか。

ドナルド・キーンの日本文学史論で、近松の曾根崎心中を取りあげたものがあるが、まさに、西洋的な「芸術観」でみれば、心中の美学は、まさに、芸術の理想である「愛、それは死」に近い。

この点について、以前、長友千代治先生が、「ドナルド・キーンみたいな程度の低い奴の評論等は、学問研究に値しない。」と酷評された。

当時、僕は、江戸文学の研究において、やはり西洋的な「芸術論」にとらわれていたのか、ドナルド・キーンの評論を引用したが、ボロッかすに酷評された。その後、長友先生にお目にかかった時、「F君、ドナルド・キーンが来たよ。」と馬鹿にした様にからかわれたものだ。

近松の浄瑠璃は、結局、そんな西洋的な「愛と死の犠牲」の芸術表現を目指したものではない。テレビのワイドショーの様に、好奇な心中事件を興業収入が挙がることを大きな目的として、取りあげたに過ぎない。

「俳句」もそうで、芸術的な表現云々よりも、座の文芸の面白さということで、その楽しみにネタに景事を素材に、折節の言葉でまとめてその機知をお互いに評して楽しむゲームに過ぎないのだと思う。

こんな風につまらない評論ばかりだ。

但し、辻桃子先生の「つながれて秋のボートになりにけり」という句が加藤先生の評論に取りあげられていたが、「つながれて春のボートになりにけり」とどう違うのか、桑原先生の「芸術論」をツールとして、分析・評論しても区別することは出来ないだろう。

つまり、そのような区別は、キリスト教を根幹とした「西洋美学、芸術論」では、なし得ないだと思う。

『俳句界』1月号である。

今月は、「俳句論」の特集である。佛大の通信大学院で、ご一緒した上野一孝先生も「俺の俳句論を聞け」ということで、議論好きな先生らしい記事が肖像写真月で掲載されている。

僕にとっては、「俳句って議論必要なのかよ。」ということを議論したいようなしたくないような。

俳句って、結局、好き勝手に詠んで、精々、句会の時に論評すればよいのだと思っている。

俳句王国に稔典先生が出ているので、稔典先生のファンの母親とみていると、句会というのは、点数がつくようだけれど、1点当たり、千円ずつ賭けたら面白いかも。

等々罰当たりなことをいうが、江戸時代の句会って、それに近いものだったらしい。胴元(主催者)がいて、勝ち負けを決める。

ウチの先祖もこうした道楽をしていたとみえて、柿本人麻呂像が伝わっている。

連句の会では、人麻呂像を前において、勝負をやるのだそうだ。

話が横道にそれてしまったが、俳句名評論が掲載されており、まぁ、「近代俳句史」なるものが、学問的に成立するとすれば、必携の論文が正岡子規から金子兜太、高柳重信等まで挙げられている。

一番有名なのは、やはり、桑原武夫の「俳句第二芸術論」であろうか。

「稔典先生の俳句教室」にも書かれているが、この「芸術」という言葉がくせ者である。

結局、明治以降、西欧から何もかも輸入した日本。文学の近代化(実は、欧米の猿まねに過ぎない)を図った日本。文学、美術の評論を行うに当たって西欧の「芸術論」をそのまま取り入れており、ブツゾウとかそういったものにも岡倉天心当たりが、西欧に芸術論の観点から、廃仏毀釈の魔手からブツゾウ達を救ったのは良いとしても、それ以外は、まさに猿まねである。

大体、西欧においても、「芸術」という概念は、「近代的な自我の形成」、すなわち、宗教とか封建的な束縛からの個性の開放によって、新しい理想像を追求する規範として、19世紀になってようやく「芸術論」というのが起きてくる。

しかし、その「芸術」というのが、結局は、キリスト教の「愛」から出発しているので、

愛→真・善・美→理想→芸術となり、この「愛」は、中世に遡ると、キリスト教の人間愛の実践に基づく。

つまり、大乗仏教における六波羅蜜に近いような理想論、それが芸術の本質である。

そのような価値観が醸成される様な基礎的な土壌は、日本文化の根底にはまるで存在していない。

桑原の時代、比較文化論の芽生え的なものは、一部の文芸評論にみられるが、その歴史的な背景を含めた包括的な価値判断の手法、つまり、「比較文化史論」が成立していない時代だったので、こんなに的外れな議論、例えば、芭蕉は、第一芸術で、現代俳句は、第二芸術だという馬鹿げた判断が起こるのだと思う。

江戸時代から続いてきた俳諧は、結局は、遊戯である。日本の文学や芸能、工芸には、西洋の「芸術」や「美学」などという考え方等、存在せず、西洋かぶれになってから、その様な価値判断が起こって来たので、ナンセンスである。

俳句は、その「つくりかた」が面白ければ、それで良いのだと思う。芸術だとかどうだとかいうよりも、言葉の組み立て方を楽しむ文芸で、この芸は、「藝」であり、西洋的な理想論等もない。

正岡子規の「写生」も西洋のリアリズムとかとは離れた、むしろ、北斎の漫画にみられる様な表現の面白さを追求したものに他ならない。

この事は、例えば、源氏物語や近松浄瑠璃等の研究にも西洋かぶれした文芸評論、つまり、「芸術」の立場から作品を論じようとする姿勢が未だにも、キリスト教系の大学の先生にみられることで、日本文学の研究に西洋文学の研究法を導入しようとすること自体が、間違えで、全く、違う、文明・文化の出来事なのだと思う。

あのリヒャルト・ワーグナーが、心臓発作を起こして、死のうとした、最後に原稿に書き残した言葉は、「愛、それは死」であるが、これは、キリスト教美学に基づく芸術理想論では、「愛」が「死」(犠牲)によって浄化される過程を描くこと、まさに、それが、西洋の「芸術」ということになるのだろうか。

ドナルド・キーンの日本文学史論で、近松の曾根崎心中を取りあげたものがあるが、まさに、西洋的な「芸術観」でみれば、心中の美学は、まさに、芸術の理想である「愛、それは死」に近い。

この点について、以前、長友千代治先生が、「ドナルド・キーンみたいな程度の低い奴の評論等は、学問研究に値しない。」と酷評された。

当時、僕は、江戸文学の研究において、やはり西洋的な「芸術論」にとらわれていたのか、ドナルド・キーンの評論を引用したが、ボロッかすに酷評された。その後、長友先生にお目にかかった時、「F君、ドナルド・キーンが来たよ。」と馬鹿にした様にからかわれたものだ。

近松の浄瑠璃は、結局、そんな西洋的な「愛と死の犠牲」の芸術表現を目指したものではない。テレビのワイドショーの様に、好奇な心中事件を興業収入が挙がることを大きな目的として、取りあげたに過ぎない。

「俳句」もそうで、芸術的な表現云々よりも、座の文芸の面白さということで、その楽しみにネタに景事を素材に、折節の言葉でまとめてその機知をお互いに評して楽しむゲームに過ぎないのだと思う。

こんな風につまらない評論ばかりだ。

但し、辻桃子先生の「つながれて秋のボートになりにけり」という句が加藤先生の評論に取りあげられていたが、「つながれて春のボートになりにけり」とどう違うのか、桑原先生の「芸術論」をツールとして、分析・評論しても区別することは出来ないだろう。

つまり、そのような区別は、キリスト教を根幹とした「西洋美学、芸術論」では、なし得ないだと思う。

最近のコメント