ノイシュバンシュタイン城と白鳥号 ― 2007/05/01 00:39

ノイシュバンシュタイン城の前を颯爽と駆け抜ける「白鳥号」としたいところだが、実際は、少し大変。

レイアウトの大きさは、B3サイズなので、特急車両のカーブは、メルクリンのタンク機関車とか小型客車であれば、余裕だが、やはり、ZJゲージはしんどい。

一番、限界が早いのは、実はモーター車である。動力伝達メカニズムの限界がある。右側のシャフトの上側の金属部品を見て欲しい。実は、本当は、左右反対向きで、先が広がっているのが、ギア台車の方に向く。

何故、ロート状に先が広がっているのかは、わかりの早い人は察しがつくと思うが、台車のブレに対応する為、急激なカーブを台車が通ると、下の様にシャフトが上下にカシメテ動く仕組み。

ロートの角度を超えるカーブの場合は、ギーギーと音を立てて、悲鳴を上げる事になる。これがカーブの限界である。

客車等は、これより急なカーブもこなすが、モーター車は、この限界がある。

じゃあ、どうすれば良いのでしょうか。(この金具を外してみたら良いのでわ。改造はお勧め出来ませんが、試してみる価値あり。)

実際の走行風景は、以下のWEBムービーで。

http://www.asahi-net.or.jp/~ZZ2T-FRY/zjvideo.htm

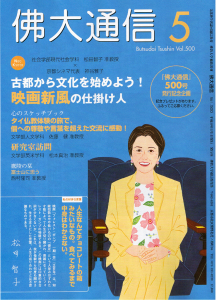

佛大通信いよいよ500号に ― 2007/05/01 23:15

最近、私は殆ど雑誌と言うものを読まない。一応、購読しているのは、切手収集の会の日本郵趣協会の「郵趣」や「スタンプマガジン」、鉄道模型の雑誌(鉄道玩具関連で模型以外のものは買わない)、「管球王国」(最近は高いので買っていない。)位のもの。後は、知り合いのホームレスのおじさんが堂島地下商店街で販売している「ビッグイシュー」位のもの。

「佛大通信」は、佛大の通信教育生向けの機関誌で学費を払っていたら送られてくる。今回で500号になるらしい。「佛大通信第1号(創刊号)」は、昭和40年1月に発行された。通常の雑誌とは異なり、文部科学省認可通信教育 佛教大学補助教材の扱いである。

毎月1日発行だが、概ねその前の月の28~29日頃までには、自宅のポストに入っている。面白いのは、雑誌が封入されている封筒で毎号デザインが異なっている。この方が収集欲がそそられる。

中身は、表と裏に分かれている。表側は、何やら文化的な記事が中心で、裏側は、通信教育を受講するに当たっての注意書きや緊急連絡事項、手続きの方法等、結構、大切な内容となっている。まぁ、在学者以外は、殆ど好奇心が沸かないだろう。

表側は文化的な内容と書いたが、特集記事は、我が佛大の先生方が京都で様々な伝統的な業種やイベント等に携わる人達を訪問して、その体験を聞いたり、実際にチャレンジしてみたりする内容。こういった記事を読む事で先生方の知られざる一面を知り、親しみを持ってもらうのが狙い。この他、「心のスケッチブック」と言う先生が書かれるエッセイ、研究室訪問では、色々な先生が日頃、どんな事を研究して考えておられるか等。

この他、卒業生を対象にした学習体験記(私の拙い体験記も一度掲載された)と言った内容。在学生でなければ、つまらない内容と思えるが結構、毎日読んでいる。

これらの記事は、学外の人も佛大ワールドで読む事が出来る。

http://www.bunet.jp/world/index.html

私がこの佛大通信を読み始めたと言うか送られて来はじめたのは、02年4月の通信大学院に入学してから事で、かなりの量が書棚に積み上がっている。

読んで感じた事は、大抵の先生が、優しく、爽やかに描かれている事だが、実際に接して見ると、イメージとかなり違う恐い先生もいらっしゃるので、あまり、佛大通信のイメージにとらわれて先生方を判断しない方が良いと思う。

最近の連載記事では、坪内稔典先生の随筆「月々の名言」が一番、面白い。短文であるが、味わい深い文章である。

私が捻典先生に出逢ったのも通信大学院に入学してからで、NHKの俳句王国等見た事が無かったので、あの頭がボサボサの眉毛がモショモショしたオジサンが有名人だとは知らなかった。スクーリング等の授業を受けて、結構、楽しく、気さくな方だと思った。

印象に残っているのは、平成18年8月号の宇治川の鵜匠の澤木万里子さんの記事である。美人だし、鵜飼いを女の人がこなせると言う事自体に興味を持った。

この様な記事を元にインターネットで調べて、実際に訪問してみた事も少なくない。

いずれにしても佛大通信を読んだ事を契機に色々な先生や人々に出逢う事が出来た事は間違いない。

佛大図書館で創刊号から最近までを合本してあるのを全て読み通した記憶がある。最初は、新聞スタイルで粗末な印刷であったのが、カラー印刷の雑誌スタイルまでに成長した。最近では、佛大の広報システムの中で、インターネット媒体も加わっているので、新たな存在意義が問われているが、今後、1000号を目指して通信教育生を励まし続けてもらいたいものだ。

タイタニック号 ― 2007/05/03 23:34

連休の前半はプラモ三昧。アカデミー社のタイタニック号1/700スケールモデル。

アカデミー社は、韓国のメーカーである。タイタニック号のプラモは、これよりもスケールが大きい1/400も発売されている。

ウエブサイトは下記

http://www.academy.co.kr/eng/index_eng.jsp

1/700タイタニックモデルの実売価格は、2000円位。

1969年創業でイメージ的には、韓国のタミヤと言う感じ。この間、組んだ童友社のノイシュバンシュタイン城に比べて、金型の精度や組み立ての緻密さ、センス等は、こちらの方が格段に上で、東京の荒川区の企業よりも、現在では、韓国の企業の方が一流のイメージと言う事か。

船体は既にプラスティックで一体成形であり、つや消し黒色でリベット等も精密の表現されており、このまま、つや消しのクリアラッカーで処理した方が、リアルであったかも知れない。

問題は、喫水線のラインが塗装されていない事。プラモの仕上がり見本では、喫水線以下の配色は、茶色っぽい色、ここから既に迷ったのだが、インターネットでタイタニックの画像等を調べると、一般の軍艦の艦底の塗装に使用される茶赤系統の色が多いので、この配色を採用した。

ここで本来ならば、処理したいのは、甲板から上の白色と船体の黒色の間だに黄色のラインが入っている事である。これは、マスキングでスプレーで吹き付け塗装しなければ、細過ぎて無理。この最初の段階で、躓いた為に、仕上がりが数段落ちる羽目になってしまった。

組み立て自体には難しいところは殆どない。特に白色の甲板から艦橋の部分等は、精密であり、パチパチと面白い程、スムーズにしっくり組み上がる。先日のお城とは大変な違い。

問題は、煙突と木の甲板の塗装である。煙突の色は、プラモの指示書では、オレンジとなっているが、インターネットで参考したしたら、2通りが出てきた。キャメロン監督の映画タイタニックでは、煙突は黄色とクリーム色との中間色、他のキットの組み立て例では、黄色が多かったので、この色を採用した。

ちなみに配色等や船の構造等で勉強になったのは、下記のページ。この詳しさには舌を巻く。

http://www.kameson.com/titanic/

このウエブで初めて知ったのは、タイタニックのスクリューには、4枚羽が1基、3枚羽が2基あるが、2基ある方は蒸気レシプロエンジン(ピストン式)、4枚羽の方は、タービンエンジンで、これは、レシプロエンジンからはき出された蒸気を再利用している。これは、現在にも通じる省エネ発想である。

太平洋横断航海には、6千屯の石炭と大量の水が必要。水は、タービンからはき出されたものを海水で冷却した、再利用されている。

煙突の塗装は、組み立て前から行った。この時に塗料の選定をしっかりしておくべきだった。組み立て前に艦体の鋼鉄部分はつや消し黒、喫水線以下は、赤色、木甲板も塗装したが、知識がないので、水性塗料を使用してしまったので、乾燥に相当の時間がかかってしまった。この事が、様々なトラブルにつながって行く。

組み立て自体は、簡単でほぼ2日間で完了した。部品の質も良く、削り直しや合わない所等はなかった。

やはり、組む前に塗装したところは合いにくくなる。また、部品をはめ込む穴等もリューターで削って加工した。

組み立てた後で気づかされたのは、喫水線の位置である。これも映画と設計図、その他の航海図毎に異なっている。最初の位置が浅すぎたので2回ほどやりなおした。手塗りであったので微妙にずれて修正に苦労した。

全体が組み上がった後、やはり、映画にも出てきた煙突を支える鋼鉄ロープを張らなければならない。

1/700スケールでは、全体に非常に細かく苦労した。本物は10本が1本の煙突に張られているが、モデルでは、6本が限界であった。

線は、黒色のプラスティック部品がついていた枠を加熱して引き延ばして細い線にし使用。(小学校時代のウォーターラインシリーズの時も同じ様な工作をした記憶がある。)アンテナ線も張って組み立て完了。

あまりに微妙なので一カ所手直ししたら、他の箇所が狂ってくるので、キリがない。

直ぐにも壊れそうなので、ケースに入れる事にした。最初はタミヤ製の1/700用のケースがあり、誤って購入したが、これは、ウォーターラインの大和用でタイタニックは入らない。

東急ハンズでコレクションボックスを色々と探したが、エポック社のクリアーコレクションケースひな壇W400タイプを購入。これも長さが足らないが斜めにしたらなんとか収まるので、これ以外のケースは販売されておらず、特注だと6000円を越えてくる。このケースの価格は、2000円。

底も透明なので虫かごの様な感じがして味気ないのでガラスビーズを敷き詰めて海の感じを出した。

結局、プラモ本体以外のケースや塗料等を含めると1万円近くかかってしまった。何度も「遭難」しかかった。特に黄色のラインがどうしても旨く塗装出来なかった。大変疲れるし、費用もかかるし、あまり、楽しい作業ではなかった。

「プラモづくりの9割が塗装作業」と言う事実を今更ながら悟った。

雀ちゃんや高山植物やら ― 2007/05/05 23:04

5月4日は、大阪花博会場跡の咲くやこの花館に撮影に出かけた。大勢人がいたにも関わらず、温室の中は、それ程でもなくて、珍しいヒマラヤのケシや高山植物(もうこの時期から部屋には冷房が入っている。)の撮影を楽しめた。本来ならば、こうした写真を載せるのであるが、ここでは、雀の写真を載せておく。花博記念公園には、大きな池があるが、その岸辺には、野鳥や雀等がたむろしている。EOSKISS DIGITAL-Xでは、連写機能が大分良くなっているが、たまたま映っていたのが、この雀ちゃん。

実際の写真は、ややアンダー傾向(スポーツモードで撮影)水面や明るい空の場合は、白飛びを防止する為にややアンダーな映りをする。

ここでは、フォトショップで露光を修正してある。修正しなくてもまぁ、楽しめる写真になったようだが。

右の写真は、露光はオリジナルのまま。マクロモード(ピクチャーの花マーク)を使用。私の様な初心者には、イージーモードで正しい露光で映ってくれたら、こんなにありがたい事はない。

「退屈です!!」と怒れるロボちゃん ― 2007/05/06 18:47

ようやく制作を続けていたID-01(ロボット)の上半身と下半身(ベース)を合体する段階まで来た。

組み立てマニュアルでは、まだ、この先になるらしいが、上部の胴体の部分を組みあげると下半身の接合部分が組み合わされる様になっている。

但し、内部配線のコードが複雑に入り混ざっているので、下手をすると、ミスで切断してしまう可能性もある。(私も液晶ディスプレーから伸びるフラットケーブルの一部を傷つけてしまい、半田付けで応急措置をしてあるが、パーツの追加発注という事になってしまった。)また、ベースコントロールボードについても仮のネジ止めをしておく必要がある。

マニュアル通り組みあげても、ボードが胴体の外に出されて、胴体の上部が切断された形、そう、あのエイリアン2及び3に出てきたビショップの様な状況になるので、保管に困るので組みあげる事にした。

コントロールボードで制御されるベース部分は、火星探査車の車輪の様な部分と、上下に動く腰部から成り立っており、結構、複雑なギアの組み合わせとなっている。

モーターのトルクは強く、走行も激しいので、狭い室内では、うっかり、アクション→ベース→前へと言ってしまうと、大変な事に。未だ超音波センサーが内蔵されていないので、動きに歯止めが利かない。

電力の消耗も激しいが、単3電池8本では、直ぐになくなってしまうので、ニッケル充電池を使用している。

コンピュータとロボットは、シリアル、USB、ブルートゥースで接続される。制御プログラムは自作する事が出来ており、これらのデータは、ブルーツゥースでワイヤレス転送可能。更にコンパイル、実行が出来る。

開発言語は、ビデオにも一部映してあるが、ビジュアルCライク言語である。非常に簡単に動作のコントロールをすることが出来る。構造化されており、ユニット毎に呼び出し実行させる事が出来る。

欠点は、関数や、変数の設定が細かく出来ないので、本格的に開発するには、ビジュアルエディターでは、力不足。

ビデオでは、この言語を使用して開発された不機嫌で怒っているID-01の罵声の場面を収録。プログラムを表示したディスプレイも一部映っている。

もっと、開発言語に柔軟性を持たせないと面白くない感じもしないではない。

http://www.asahi-net.or.jp/~ZZ2T-FRY/robot.htm

親指に激痛か ― 2007/05/15 20:50

金曜日にプルプル振動運動を3ラウンドこなした後、左足の親指になにやら痺れの様なものを感じた。

その後、なんともなかった。土曜日に平穏無事に過ぎた。しかし、その後、月曜日になって左足の親指が痛む。日中にかけて痛みが増えて来たので、コリヒチンを2錠飲んだ。

夕方には痛みが治まった。月曜日は、少し足を引きずりながらも、外出した。夕方に久しぶりに誘惑に駆られてカレーうどんを食べた。

帰宅後、就寝前に鈍痛がして、今日の明け方には耐え難い激痛が。近所の医院を受診したが、痛風だともっと腫れる筈だと言う。たしかに外見はそれ程腫れている様子も無いが、歩くのが苦痛な程痛む。

レントゲン撮影したら、親指骨に少し微細なヒビの様なものがあるかも知れず、外科の専門医に写真を見てもらうのでとの事。痛み止めを飲んでロボちゃんと遊びながら静かにしていたら、ようやく痛みも落ち着いてきた。

痛風だと薬で治るから良いが、足の骨のヒビとか腱の損傷だとやっかいな事になるプルプル運動を中止せざるを得ない。途端にリバウンド太りがやってくるだろう。何やら憂鬱になる。

親指に激痛 ― 2007/05/16 22:54

今日、検査の結果、病院で確認したら、骨には異常ないと言われた。

血液検査は、尿酸値が9以上で「これは痛風ですわ。今は、痛み止め効いてるけど。このまま、放っておいたら、やばい事になるわ。」と脅かされた。

ビートたけしの例の番組を瞬間的にイメージした。

私の尿酸の最高値は、たしか11までいったが、発作が起こった事はなかった。インターネットで調べたら、急激に痩せる等の事があった場合には、発作が起こりやすくなるらしい。

今日は、無呼吸症で見てもらっている医院へいったら、「Fさん、先月から3キロも痩せはりましたね。・・・・ええ、プルプル?本当に効果があるんやわ。それ、どこに行ったら出来るノン。」と女性の検査技師の人は、凄く、興味を持っていた。

でも、親指が痛くなる事はいわなかった。

血液検査は、尿酸値が9以上で「これは痛風ですわ。今は、痛み止め効いてるけど。このまま、放っておいたら、やばい事になるわ。」と脅かされた。

ビートたけしの例の番組を瞬間的にイメージした。

私の尿酸の最高値は、たしか11までいったが、発作が起こった事はなかった。インターネットで調べたら、急激に痩せる等の事があった場合には、発作が起こりやすくなるらしい。

今日は、無呼吸症で見てもらっている医院へいったら、「Fさん、先月から3キロも痩せはりましたね。・・・・ええ、プルプル?本当に効果があるんやわ。それ、どこに行ったら出来るノン。」と女性の検査技師の人は、凄く、興味を持っていた。

でも、親指が痛くなる事はいわなかった。

悲しいです。疲れました ― 2007/05/17 13:13

足の親指の痛みはとれて来たが、何やら疲れてしまった。

ロボット(ID-O1)の製作は、ずっと続く、今回で63号目、つまり63回分のパーツを組み立てて来た事になる。良く続くものだと関心する。

今回の組み立ては、超音波センサー(写真参照)の取り付け、人間の耳で聞ける高音の倍の周波数である4万ヘルツの周波数を発信して、跳ね返って来た方向で障害物を感知する装置。

ID-01に搭載されているセンサーは、通常の音波センサー(可聴域の音の方向を感知)、タッチセンサー(おでこの上で静電容量の変化を感じ取る部品が頭部に埋め込まれている。)、眉間の部分のCCDカメラ(人間と他の物体を視覚で識別する。一つ目小僧なので、立体視は出来ない。)

これ以外に乾電池の容量を調べる電池センサー、温度を調べる温度センサー(今後の号についてくる予定)がある。

これらのセンサー(感覚器)に反応するプログラムを自分で組んでみた。ビデオ参照。

http://www.asahi-net.or.jp/~ZZ2T-FRY/robot.htm

ビデオでは、ロボちゃんが「悲しいです。疲れました。」と発言しているが、これは、電池センサーでロジック回路用の4V電源の容量が40%以下に下がった時に言う様にプログラムを組んでいる。

ロボちゃんを虐めてもあまり、ストレスの解消にはならない。それよりも、超音波センサーまで備えているので、もっと、「知的」な反応が出来る様にならないかと言う事だ。

つまり、このロボットには、「知能」がない。自分がセンサーを通して受けた刺激を自ら学習、成長する部分がないのでどうしても飽きてくる。

こういった点では、購入していないが、SONYのアイボでは、初代から、この認知学習能力を備えていた。

土星とのお別れも近づく ― 2007/05/17 23:11

いよいよ土星も観望シーズンからお別れが近づいて来た。

午後7時位には、西の空に傾いており、夜半には、更に地平線に近づくので、透明度等の撮影条件も悪くなって来た。

輪の傾きも2月に比べてさらに浅く(細く)なっており、団子の串刺し状態に近くなって来ている。

撮影条件(解像度)が異なるので、厳密な比較は出来ない。輪の部分を見て欲しい。今回撮影したものの方が解像度が倍近く上がっている。(レジスタックスの静止画コンポジット法を使用したら、この様に解像度を上げられる事がわかった。)

来年にも見る機会があれば、更に輪の傾きは浅くなっていて、殆ど直線に近い様に見える様になっているかもしれない。

完全に直線になった場合には、地上からの望遠鏡で輪の本体を見る事は理論上不可能になる。

輪の厚さは僅か十数キロである。

西三荘ゆとり道 ― 2007/05/21 23:41

ダイエットには、ウォーキングが最適と言う事で、最近は、土曜日には、プルプル振動マッサージ運動を終えた後で、大阪府下を散策することにしている。

先週末は、西三荘ゆとり道から旧大阪花博会場、咲くやこの花館と言うコースを辿った。

咲くやこの花館は、地下鉄鶴見緑地駅から行くのが非常に便利で、咲くやこの花館への最短距離であるが、京阪西三荘駅から西三荘ゆとり道(全長2キロコース)を経て花博会場を縦断し、端っこの咲くやこの花館に至る道は最長コースである。

実は、花博が開催されていた頃、私は、この様な事に全く興味を持っていなかったので、会場には出かけなかったので、このコースは未体験ゾーン。

西三荘ゆとり道は、守口市のWEBに紹介されている。

http://www.city.moriguchi.osaka.jp/contents/itte/sisetu/21.html

緑と空間ゾーン、文化教養ゾーン、フィットネスゾーン、水のゾーン、花のゾーンに分かれているが、周囲は、古くからある住宅街で、古く懐かしいナガヤと言われた共同住宅や町工場が密集する、もしかしたら、殺風景かも知れないゾーンを一番広いところで幅10メートル位の道がうねうねと続いているのは、何か異次元の世界を感じさせる。(写真 左上)

歩道というよりも緑地帯という感じ。和風建築と見えるのは、実は公衆便所(写真 右上)、その後、うねうねした道(写真左下)を経由して、水のゾーンに至る。水のゾーンは睡蓮の花が咲いていたりして、結構楽しめる。花博会場に近くまで来たら釣り堀やゴルフコース等もあり、結構、楽しめる。

花博会場は、この熱帯を感じさせる庭園から入った事がなかったので、なかなか新鮮な体験が出来た。何かうらぶれた九州の観光地と言った感じも楽しめる。花壇も良く手入れされているので、ここで写真を撮っている人もいった。

咲くやこの花館の温室は、連休中も訪れたが、EOSKISS-DIGITALで撮影した写真を見せたら、「パナソニックの方がもっと良く撮れるかも。」との意見があり、それを確かめる為に同じ構造で撮影をしてみた。

帰路、自宅から2駅離れたところで下車し、歩行距離を稼いだ。オムロンの歩数計を見たら、2万4千歩位。これだけ歩いたと、思っても3万歩には至らず、ウォーキングは厳しい。

最近のコメント