『ダライ・ラマ 科学への旅』(ダライ・ラマ著 伊藤 真訳,2007,サンガ) ― 2008/04/16 00:08

『ダライ・ラマ 科学への旅』(ダライ・ラマ著 伊藤 真訳,2007,サンガ)

別の話題のダライ・ラマだからこの本を取りあげたのではない。

翻訳者の伊藤真氏は、1965年東京生まれで京都大学文学部を卒業後、佛教大学文学部及び佛教大学文学部大学院修士課程修了(仏教学専攻)と後書きにある。

この本にどの様な事が書かれているのか、各章毎の註の項目を抜き出してみよう。

序章

○素粒子物理学、○相対性理論、○量子力学、○量子物理学」

最初から、こんな理論物理学の用語が出てくるなんてとお思いだが、「仏教は現象科学である。」というのがダライ・ラマの考え方なのだから仕方がない。私も常日頃から仏教は科学だと思っており、その様なことをブログにもいろいろ書いているが、著者と私の考え方は最初から共通している。

仏教も科学も精神現象を扱うが、科学には、その様な必ずしも唯物とは言えない分野、むしろ意識(狭義の意味)に近い分野を扱うこともあれば、マテリアルそのものを扱う分野もある。ところが、物質現象の研究も突き詰めていけば、量子物理学等の段階になれば、不思議と唯物と唯識の境界線が見えてくる訳である。だから、ダライ・ラマは、むしろ、現代科学に最も近いところにいるという事になる。

第1章

○経験主義・経験論、○唯物主義・唯物論

チベット仏教の指導者、ダライ・ラマがずっと考え続けて来たこと、それは、極めて現実的かつ抽象的なことがらだった。この項目では、科学的唯物主義の問題点が指摘されている。芸術や倫理等についても、脳内で精神活動のつかさどる物質の化学反応で説明出来るのかという点である。一方、宗教的な象徴や抽象的な価値以外を認めない態度もこれとは両極にあり、どちらも視野が狭いということになる。仏教の持つ世界観は、この両者を全て包含していなければならないということを彼は、ずっと考えていたのである。

(私の疑問)経験は、現象を体験することだろう。でも、現象とはいったい何者なんだろう。フッサール(現象論の著者)もこの本に取りあげられており、なるほどと言う点もあるが、明確な結論は出されていない。

第2章

○ボードガヤー、○ナーランダー寺院、○アルバート・アインシュタイン、○ナーガールジュナ(龍樹)、○アサンガ(無著むちゃく)、○ヴァスバンドウ(世親)、○シャーンティデーーヴァ(寂天)、○ダールマキルティ(法称)、○ヴェルナー・ハイゼルベルク、ディクナーガー(陣那)、○ジッドゥ・クリシュナムルティ、○ツォンカバ

まるで「仏教学史」のテキストみたいなものだ。しかし、ダライ・ラマの全て体験談として書かれているのでたいしたものだ。ネールの『親が子に語る世界歴史』みたいなところもある。

この章はダライ・ラマの「学習の記録」である。幼い時から英才教育を受けた。特に仏教哲学や仏教思想の教育を受けたが、ポタラ宮には、天体望遠鏡や自動車、時計、もろもろの少年の好奇心を刺激する科学機械類が沢山あり、それらもダライ・ラマの思想形成に関与している。

経典・経験・儀式が中心の仏教も、これらの科学機器が同じ世界に存在している。科学は合理だが、ブッダの教えも科学的合理に通じるものがある。仏教がサイエンスであることは、ダライ・ラマは、自らの少年時の経験を観照的な考察によって純化し、一つの理論を導いた。結局、仏教は、そもそもは経験的考察に基づくものであることを覚られた。アビダルマ(大毘婆沙論)から龍樹『根本中頌』への道筋がつながっていったのである。これらの仏教科学の理論とワイツゼッカー等20世紀を代表する物理学者と直に対話すること、西洋科学の経験主義と5世紀の仏教科学者ディクナーガー7世紀ノダールマクルティの理論が比較検討されていった。特に推論の方法、演繹法では、仏教と西洋科学は共通している点もあるが、違っている点もある。 西洋科学は、20世紀初頭に起きたパラダイムシフトを契機に、客観的な唯物主義では、とても把握出来ない複雑な現象の解明に向いていった。

(私の疑問)説一切有部は、現象を因果関係によって説明しようとした。しかし、現象そのものが変化(つまりパラダイムシフト)し続けているので、その回答自体が無意味なものであった。『根本中頌』では、その様な変化自体も普遍化しようとしたが、果たして成功したのだろうか。

第3章

○ヴァイバーシカ(説一切有部)、○ダルマシュリー(法勝)、○アーネストラザフォード、○サウトラーンティカ(経量部)、○プラーサンギカ(帰謬論証派)、○カマラーシーラ(蓮華戒)、○チャンドラキールティ(月称)

この章では、20世紀の物理科学、量子物理学の大系を打ち立てる過程が、7世紀の説一切有部理論を脱却して、帰謬論証派を経て、チャンドラキールティ『プラサンナパター』の段階に到達し得た事実と比較している。

ダライ・ラマの少年から青年時代は、こうした理論物理学の革命的な出来事を直に体験出来る時代であった。

仏教を現象科学(サイエンス)としてみた場合との比較・検証が行われている。

こうして仏教の空理論によって到達し得た客観的実在概念と、相対性理論との共通性は、結局、ヴァイバーシカ原子理論と相まって量子物理学との関係性まで類似している点に気づかせられる訳である。

(私の疑問 『プラサンナパター』では、果たして、現象を越えた普遍的理論が確立されているのだろうか。)

第4章

○ビッグバン、○ブラフマン神、○アビダルマ、○ヴァジュラヤーナ、○カーラチャクラ(時輪)、○量子的真空、○華厳経、○有情のもの(あらゆる生命)

この章では、量子物理学が到達した宇宙観とヒンドゥーや仏教の宇宙観、そして、生命観を比較している。

非常に面白いのは、前項のパラダイムシフトで、パラダイムシフトというのは、結局、縁起・因果関係によって引き起こされる現象に過ぎないことが指摘されたが、ビッグバンについてもパラダイムシフトと同様に、何らかの因果であるという見方をされている点である。

宇宙の起源については、そもそも縁起理論では説明が難しい。縁起理論では、現象の内側のことしか判らないので、その現象がどの様なことが原因で引き起こされ、どの様に変化しようとしているのかを論理的に説明することは不可能である。

釈迦が回答していない十の質問やチベットの十四無記を挙げている。

仏教の宇宙論には、アビダルマ的宇宙論があり、それは、世親の倶舎論である。(東大寺大仏殿の大仏の蓮華座に描かれている三千世界の線刻画) アビダルマの宇宙観は、宇宙が段階的構造を持っていると考えている。アサンガ(無著)は、この宇宙の起源を縁起によって説明しようとしたが、成功しなかった。 カーラチャクラの説では、宇宙は、「空」から始まったとしている。つまり、宇宙自体の存在は、現象に過ぎない。空理論では、現象に始めも終わりもないから、起源等説明しようがない。 ビッグバンがはじめなのか、終わりなのかも判らないが、それを契機に「現象」として光、そして、物質が誕生し、それらは生命・有情のものの誕生につながっていく。

(私の疑問 時間は車輪の様に回り続けるのか、始めがあるのか、終わりがあるのか、時間の概念さえも現象であれば、一体、宇宙自体の存在も「空」であれば、有情のものさえも「空」であることになる。それでは、仏性自体も存在し得ないことになってしまう。)

この後、第5~第9章を経て、終章に至るが、それは、仏教的生命理論とDNA理論、生命とは何かの定義、進化論等を経て、結局、生命は「識」の世界に集約される。 結局、精神と物質的存在の2つの共存を図ることは、人類の未来につながる。科学は、物質的利益を得る為だけのものではなくて、こうした共存の方向性を探る事に意義があるという。

この本を読んで驚かされたのは、ダライ・ラマの視野の広さである。そして、理論そのものよりもその理論がどの様な現象を産み出し、その現象がどの様な形で伝播し、世界を造り上げているのか常に合理的に考えている点である。そこには、政治主義・主張の押しつけ、不合理な点は、ひとかけらも見当たらない。

別の話題のダライ・ラマだからこの本を取りあげたのではない。

翻訳者の伊藤真氏は、1965年東京生まれで京都大学文学部を卒業後、佛教大学文学部及び佛教大学文学部大学院修士課程修了(仏教学専攻)と後書きにある。

この本にどの様な事が書かれているのか、各章毎の註の項目を抜き出してみよう。

序章

○素粒子物理学、○相対性理論、○量子力学、○量子物理学」

最初から、こんな理論物理学の用語が出てくるなんてとお思いだが、「仏教は現象科学である。」というのがダライ・ラマの考え方なのだから仕方がない。私も常日頃から仏教は科学だと思っており、その様なことをブログにもいろいろ書いているが、著者と私の考え方は最初から共通している。

仏教も科学も精神現象を扱うが、科学には、その様な必ずしも唯物とは言えない分野、むしろ意識(狭義の意味)に近い分野を扱うこともあれば、マテリアルそのものを扱う分野もある。ところが、物質現象の研究も突き詰めていけば、量子物理学等の段階になれば、不思議と唯物と唯識の境界線が見えてくる訳である。だから、ダライ・ラマは、むしろ、現代科学に最も近いところにいるという事になる。

第1章

○経験主義・経験論、○唯物主義・唯物論

チベット仏教の指導者、ダライ・ラマがずっと考え続けて来たこと、それは、極めて現実的かつ抽象的なことがらだった。この項目では、科学的唯物主義の問題点が指摘されている。芸術や倫理等についても、脳内で精神活動のつかさどる物質の化学反応で説明出来るのかという点である。一方、宗教的な象徴や抽象的な価値以外を認めない態度もこれとは両極にあり、どちらも視野が狭いということになる。仏教の持つ世界観は、この両者を全て包含していなければならないということを彼は、ずっと考えていたのである。

(私の疑問)経験は、現象を体験することだろう。でも、現象とはいったい何者なんだろう。フッサール(現象論の著者)もこの本に取りあげられており、なるほどと言う点もあるが、明確な結論は出されていない。

第2章

○ボードガヤー、○ナーランダー寺院、○アルバート・アインシュタイン、○ナーガールジュナ(龍樹)、○アサンガ(無著むちゃく)、○ヴァスバンドウ(世親)、○シャーンティデーーヴァ(寂天)、○ダールマキルティ(法称)、○ヴェルナー・ハイゼルベルク、ディクナーガー(陣那)、○ジッドゥ・クリシュナムルティ、○ツォンカバ

まるで「仏教学史」のテキストみたいなものだ。しかし、ダライ・ラマの全て体験談として書かれているのでたいしたものだ。ネールの『親が子に語る世界歴史』みたいなところもある。

この章はダライ・ラマの「学習の記録」である。幼い時から英才教育を受けた。特に仏教哲学や仏教思想の教育を受けたが、ポタラ宮には、天体望遠鏡や自動車、時計、もろもろの少年の好奇心を刺激する科学機械類が沢山あり、それらもダライ・ラマの思想形成に関与している。

経典・経験・儀式が中心の仏教も、これらの科学機器が同じ世界に存在している。科学は合理だが、ブッダの教えも科学的合理に通じるものがある。仏教がサイエンスであることは、ダライ・ラマは、自らの少年時の経験を観照的な考察によって純化し、一つの理論を導いた。結局、仏教は、そもそもは経験的考察に基づくものであることを覚られた。アビダルマ(大毘婆沙論)から龍樹『根本中頌』への道筋がつながっていったのである。これらの仏教科学の理論とワイツゼッカー等20世紀を代表する物理学者と直に対話すること、西洋科学の経験主義と5世紀の仏教科学者ディクナーガー7世紀ノダールマクルティの理論が比較検討されていった。特に推論の方法、演繹法では、仏教と西洋科学は共通している点もあるが、違っている点もある。 西洋科学は、20世紀初頭に起きたパラダイムシフトを契機に、客観的な唯物主義では、とても把握出来ない複雑な現象の解明に向いていった。

(私の疑問)説一切有部は、現象を因果関係によって説明しようとした。しかし、現象そのものが変化(つまりパラダイムシフト)し続けているので、その回答自体が無意味なものであった。『根本中頌』では、その様な変化自体も普遍化しようとしたが、果たして成功したのだろうか。

第3章

○ヴァイバーシカ(説一切有部)、○ダルマシュリー(法勝)、○アーネストラザフォード、○サウトラーンティカ(経量部)、○プラーサンギカ(帰謬論証派)、○カマラーシーラ(蓮華戒)、○チャンドラキールティ(月称)

この章では、20世紀の物理科学、量子物理学の大系を打ち立てる過程が、7世紀の説一切有部理論を脱却して、帰謬論証派を経て、チャンドラキールティ『プラサンナパター』の段階に到達し得た事実と比較している。

ダライ・ラマの少年から青年時代は、こうした理論物理学の革命的な出来事を直に体験出来る時代であった。

仏教を現象科学(サイエンス)としてみた場合との比較・検証が行われている。

こうして仏教の空理論によって到達し得た客観的実在概念と、相対性理論との共通性は、結局、ヴァイバーシカ原子理論と相まって量子物理学との関係性まで類似している点に気づかせられる訳である。

(私の疑問 『プラサンナパター』では、果たして、現象を越えた普遍的理論が確立されているのだろうか。)

第4章

○ビッグバン、○ブラフマン神、○アビダルマ、○ヴァジュラヤーナ、○カーラチャクラ(時輪)、○量子的真空、○華厳経、○有情のもの(あらゆる生命)

この章では、量子物理学が到達した宇宙観とヒンドゥーや仏教の宇宙観、そして、生命観を比較している。

非常に面白いのは、前項のパラダイムシフトで、パラダイムシフトというのは、結局、縁起・因果関係によって引き起こされる現象に過ぎないことが指摘されたが、ビッグバンについてもパラダイムシフトと同様に、何らかの因果であるという見方をされている点である。

宇宙の起源については、そもそも縁起理論では説明が難しい。縁起理論では、現象の内側のことしか判らないので、その現象がどの様なことが原因で引き起こされ、どの様に変化しようとしているのかを論理的に説明することは不可能である。

釈迦が回答していない十の質問やチベットの十四無記を挙げている。

仏教の宇宙論には、アビダルマ的宇宙論があり、それは、世親の倶舎論である。(東大寺大仏殿の大仏の蓮華座に描かれている三千世界の線刻画) アビダルマの宇宙観は、宇宙が段階的構造を持っていると考えている。アサンガ(無著)は、この宇宙の起源を縁起によって説明しようとしたが、成功しなかった。 カーラチャクラの説では、宇宙は、「空」から始まったとしている。つまり、宇宙自体の存在は、現象に過ぎない。空理論では、現象に始めも終わりもないから、起源等説明しようがない。 ビッグバンがはじめなのか、終わりなのかも判らないが、それを契機に「現象」として光、そして、物質が誕生し、それらは生命・有情のものの誕生につながっていく。

(私の疑問 時間は車輪の様に回り続けるのか、始めがあるのか、終わりがあるのか、時間の概念さえも現象であれば、一体、宇宙自体の存在も「空」であれば、有情のものさえも「空」であることになる。それでは、仏性自体も存在し得ないことになってしまう。)

この後、第5~第9章を経て、終章に至るが、それは、仏教的生命理論とDNA理論、生命とは何かの定義、進化論等を経て、結局、生命は「識」の世界に集約される。 結局、精神と物質的存在の2つの共存を図ることは、人類の未来につながる。科学は、物質的利益を得る為だけのものではなくて、こうした共存の方向性を探る事に意義があるという。

この本を読んで驚かされたのは、ダライ・ラマの視野の広さである。そして、理論そのものよりもその理論がどの様な現象を産み出し、その現象がどの様な形で伝播し、世界を造り上げているのか常に合理的に考えている点である。そこには、政治主義・主張の押しつけ、不合理な点は、ひとかけらも見当たらない。

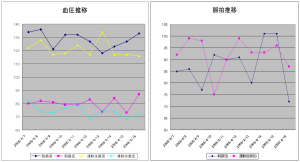

血圧は下がるんだけれど..... ― 2008/04/16 09:29

ダライ・ラマの宇宙論と(蓮華)化生のつながり ― 2008/04/16 23:48

今週の日曜日に仏教美術史のテキスト履修の最終試験がある。

安藤佳香先生は、蓮華化生という、先生に出逢うまでは、殆ど馴染みがない言葉を使われたので、非常に新鮮であった。

「化生」という概念は、例えば、霊木化現仏という言葉があるが、この「化現」とはどうことなるのか等も気になる。

レポートには、インド神話のビシュヌ神がブラフマーと産む際に臍から茎が伸びて、そこから蓮華が開花し、その上にブラフマーが産まれたという事になっている。

こうしたことから見れば、ビシュヌ神は、宇宙の外にいる事になる、ブラフマーは創造神であり、宇宙そのものを創造された。

先日、紹介したダライ・ラマ『科学への旅』では、宇宙論が紹介されているが、宇宙そのものが、生命の総体であるとの概念があり、つまり、地球やその他の天体を形作っている物質も、私たちの身体も同じ根源から出来ているという概念である。

アビダルマの「四生」説を引かれ、1、胎生(母胎から産まれる。2、卵生(卵から産まれる。)3、熱と湿り気が産まれる。(虫等のことか)、4,忽然と産まれる(化生)という事になり、化生の概念も四生説に挙げられている。

チャーンドラキルティは、「感覚ある生の世界は心から生じる。」

と定義しているが、これは、心→意図→行為→発生という業(カルマ)に属している。

チャーンドラキルティは、龍樹中論の後継者とされているが、「空」については、4つの位相が存在するとしている。

①形あるものは空である。それは、現象世界が空であるという考え方

②空は実に形あるものである。

③形あるものは、空以外のものではない。

④空は形あるもの以外ではない。

結局、「空」は、私たちが意識している現象の中に存在し、様々な実体に変化をするという事になる。つまり、実体はあるが、形はないという状態が「空」という事になる。

実体が現象として意識されるのが宇宙であり、生命である。

空論に至れば、アビダルマの四生は生命の誕生のみにとらわれる事なく、あらゆる事情に当て嵌まる事である。つまり、1~3迄は、何らかの前段階の変化過程を経て、実体が現象として意識される存在となるが、4は、その前段階を経ずにそのまま実体化するという事になる。

インド神話では、ブラフマーが蓮華の花の上に誕生したが、その根源を遡ろうと茎の中に入ってみたが、何も判らなかったという話もある。

つまり、実体が無い段階では、意識できないので、そうなってしまうのである。

実体はないが、心意を受けて、ある一定の方向のエネルギーの段階(宇宙の生命エネルギー総体)というべきものを経て、命・霊現あるものと認識される実体を表すというのが、発生の過程である。

そうなれば、蓮華化生も蓮華は、単なるエネルギーの変換器に過ぎない。

霊木化現仏は、心意(霊木についている神威)を受けて、樹木の過程を経て、仏として誕生するという事になり、4生説で忽然と姿を現すというには、少し異なるが、プロセス自体には、大きな違いはない。

安藤先生のグプタ朝唐草に見られるエネルギーの奔流は一定の渦巻き状のベクトルを経て収斂し、実体化するもので、これは、(宇宙の生命エネルギーの総体が一つの方向に動き始めた段階)を示している。

写真の真ん中は、安藤先生のグプタ朝唐草の東伝から拝借したものであるが、ダライ・ラマやチャーンドラキルティの考えによれば、右側の宇宙の生成のエネルギーの流れも見ようによっては、位相は同じであるという事になる。

仏像の姿も化生理論で見れば、エネルギーが一時的にその様な姿に変換、化現しているという見方になるのだろう。

そして、生命も宇宙も全て、1つの源につながっている。そう、あのビシュヌ神から発生された心意である。

安藤佳香先生は、蓮華化生という、先生に出逢うまでは、殆ど馴染みがない言葉を使われたので、非常に新鮮であった。

「化生」という概念は、例えば、霊木化現仏という言葉があるが、この「化現」とはどうことなるのか等も気になる。

レポートには、インド神話のビシュヌ神がブラフマーと産む際に臍から茎が伸びて、そこから蓮華が開花し、その上にブラフマーが産まれたという事になっている。

こうしたことから見れば、ビシュヌ神は、宇宙の外にいる事になる、ブラフマーは創造神であり、宇宙そのものを創造された。

先日、紹介したダライ・ラマ『科学への旅』では、宇宙論が紹介されているが、宇宙そのものが、生命の総体であるとの概念があり、つまり、地球やその他の天体を形作っている物質も、私たちの身体も同じ根源から出来ているという概念である。

アビダルマの「四生」説を引かれ、1、胎生(母胎から産まれる。2、卵生(卵から産まれる。)3、熱と湿り気が産まれる。(虫等のことか)、4,忽然と産まれる(化生)という事になり、化生の概念も四生説に挙げられている。

チャーンドラキルティは、「感覚ある生の世界は心から生じる。」

と定義しているが、これは、心→意図→行為→発生という業(カルマ)に属している。

チャーンドラキルティは、龍樹中論の後継者とされているが、「空」については、4つの位相が存在するとしている。

①形あるものは空である。それは、現象世界が空であるという考え方

②空は実に形あるものである。

③形あるものは、空以外のものではない。

④空は形あるもの以外ではない。

結局、「空」は、私たちが意識している現象の中に存在し、様々な実体に変化をするという事になる。つまり、実体はあるが、形はないという状態が「空」という事になる。

実体が現象として意識されるのが宇宙であり、生命である。

空論に至れば、アビダルマの四生は生命の誕生のみにとらわれる事なく、あらゆる事情に当て嵌まる事である。つまり、1~3迄は、何らかの前段階の変化過程を経て、実体が現象として意識される存在となるが、4は、その前段階を経ずにそのまま実体化するという事になる。

インド神話では、ブラフマーが蓮華の花の上に誕生したが、その根源を遡ろうと茎の中に入ってみたが、何も判らなかったという話もある。

つまり、実体が無い段階では、意識できないので、そうなってしまうのである。

実体はないが、心意を受けて、ある一定の方向のエネルギーの段階(宇宙の生命エネルギー総体)というべきものを経て、命・霊現あるものと認識される実体を表すというのが、発生の過程である。

そうなれば、蓮華化生も蓮華は、単なるエネルギーの変換器に過ぎない。

霊木化現仏は、心意(霊木についている神威)を受けて、樹木の過程を経て、仏として誕生するという事になり、4生説で忽然と姿を現すというには、少し異なるが、プロセス自体には、大きな違いはない。

安藤先生のグプタ朝唐草に見られるエネルギーの奔流は一定の渦巻き状のベクトルを経て収斂し、実体化するもので、これは、(宇宙の生命エネルギーの総体が一つの方向に動き始めた段階)を示している。

写真の真ん中は、安藤先生のグプタ朝唐草の東伝から拝借したものであるが、ダライ・ラマやチャーンドラキルティの考えによれば、右側の宇宙の生成のエネルギーの流れも見ようによっては、位相は同じであるという事になる。

仏像の姿も化生理論で見れば、エネルギーが一時的にその様な姿に変換、化現しているという見方になるのだろう。

そして、生命も宇宙も全て、1つの源につながっている。そう、あのビシュヌ神から発生された心意である。

最近のコメント