FM復活 ― 2008/04/01 00:16

最近、FMの受信を復活した。

NHKFMでもどうゆう訳かクラシックの音楽番組が増えたので、特に午後からの番組等、結構くつろげる。

PCM放送のクラシック7も聞いているが、こちらは、音質は良好だが、どうも選曲に偏りがあって時々、聞いておれない事もある。

FMの場合は、歌謡曲とかもあるが、なんというか放送されているという感じがゆとりというかマッタリ感を与えてくれる。

機材は、FMチューナーが壊れて漏電する様になったので粗大ゴミに出してしまった為にケンウッドのパーソナルステレオシステムからラインでアンプに入力して聞いている。

ケンウッドのこのシステムは、以前、棚に固定する時にねじ釘がキャビネットを突き抜けてしまって、ショート故障したので、修理に出したが、修理不可能という事で、特別価格で修理代品として購入し直した愛着というか因縁の深い機械である。

ケンウッドの十三の工場は町工場といった感じで、あまりにもボロイので驚いた経験がある。

この機械、前面にヘッドフォン端子がないので、アンプにつながないとヘッドフォンで簡単に聞けない。また、アンプと大型SPの方が音が良くなる。

私の住んでいる地域は、FM電波が悪いので、TV用ブースターで増幅したものを同軸ケーブルで、ケンウッドのシステムのロッドアンテナの根元の穴に同軸の芯の銅銭を巻き付けて聞いている。

これだけで、チュージュジュルといった音が消える。

午後1時からの歌謡スクランブルという番組はご機嫌に演歌が良い音でなるが、次の番組のクラシックのピアノ音楽になった途端に歪みが目立つ。

でもなんとか聞ける程度なので、時々はこれでライブ放送等を聞いてみたいと思う。

この機械は、ラインからPCM放送、MD、CDと結構、アンチョコに楽しめるので、最近では、大げさな機械よりも、これで簡単に聞く機会が多い。

接続しているアンプは、真空管6L6GCシングル(三栄無線のキットを10年位前に組み立てたもの)にヘッドファン端子をつける改造を行っている。

部品を交換したり、線の引き回しの工夫等で、ヘッドフォンで聞いてもブーンといった音は全く聞こえず、十分柔らかな音が楽しめる。

NHKFMでもどうゆう訳かクラシックの音楽番組が増えたので、特に午後からの番組等、結構くつろげる。

PCM放送のクラシック7も聞いているが、こちらは、音質は良好だが、どうも選曲に偏りがあって時々、聞いておれない事もある。

FMの場合は、歌謡曲とかもあるが、なんというか放送されているという感じがゆとりというかマッタリ感を与えてくれる。

機材は、FMチューナーが壊れて漏電する様になったので粗大ゴミに出してしまった為にケンウッドのパーソナルステレオシステムからラインでアンプに入力して聞いている。

ケンウッドのこのシステムは、以前、棚に固定する時にねじ釘がキャビネットを突き抜けてしまって、ショート故障したので、修理に出したが、修理不可能という事で、特別価格で修理代品として購入し直した愛着というか因縁の深い機械である。

ケンウッドの十三の工場は町工場といった感じで、あまりにもボロイので驚いた経験がある。

この機械、前面にヘッドフォン端子がないので、アンプにつながないとヘッドフォンで簡単に聞けない。また、アンプと大型SPの方が音が良くなる。

私の住んでいる地域は、FM電波が悪いので、TV用ブースターで増幅したものを同軸ケーブルで、ケンウッドのシステムのロッドアンテナの根元の穴に同軸の芯の銅銭を巻き付けて聞いている。

これだけで、チュージュジュルといった音が消える。

午後1時からの歌謡スクランブルという番組はご機嫌に演歌が良い音でなるが、次の番組のクラシックのピアノ音楽になった途端に歪みが目立つ。

でもなんとか聞ける程度なので、時々はこれでライブ放送等を聞いてみたいと思う。

この機械は、ラインからPCM放送、MD、CDと結構、アンチョコに楽しめるので、最近では、大げさな機械よりも、これで簡単に聞く機会が多い。

接続しているアンプは、真空管6L6GCシングル(三栄無線のキットを10年位前に組み立てたもの)にヘッドファン端子をつける改造を行っている。

部品を交換したり、線の引き回しの工夫等で、ヘッドフォンで聞いてもブーンといった音は全く聞こえず、十分柔らかな音が楽しめる。

ラベリング ― 2008/04/01 13:10

今まで以上に道を歩く時、人の視線を気にしなければならなくなった。どんどん自分が日陰者に追いやられていく気がする。

4月1日からメタボ検診が義務づけられ、肥えた人間は、「要注意人物」のレッテルを貼られ、新たなラベリングが行われる事になる。

H.S.ベッカーの『アウトサイダーズ』によれば、ラベリングされること自体が社会自体にそれ程、大きな影響を与える事は無いが、ラベリングを他の要素に利用する事で、新たな身分・格差社会、やがては社会病理に至る状況を産み出す。

メタボのラベリング・烙印を押された人間は、他の人間と異なるとの意識を常に持つ様になる。ふとした契機で、不利な状況に置かれた時、「自分は普通の人間とは異なる。」というアウトサイダーの意識を持つようになり、同様の意識を持った人間と共に集団化が行われる。

また、企業でもメタボ検診の結果、改善を社員に勧告するが、具体的にメタボを解消する有効策は示されず、そのままの状況にいると、昇進コースから外され、やがては解雇されるという状況にもつながる。

企業にとっては、絶好の「人減らし」の口実となる。アメリカ社会では、特に、肥えている人間は、自己管理能力がないとか、下層志向という事で徐々にラインから外れていく。

一方で、メタボ検診の義務づけは、製薬業界に大きな利益をもたらす。医薬品やトレーニング器具等の販売増収につながる。

政府がメタボ検診を義務づけた理由としては、医療費用の軽減を目的としているが、その様な効果が期待出来ないだろう。

新たな人間選別の機会を増やすことで企業社会の縦型構造を一層、堅固にしようとする目論みなのかと疑いたくなる。

以前、全P連という肥満者の権利を守る団体があったが、これも、いつの間にか雲散霧消で、今では、全P連とは、全国ピアノ輸送業者の組合組織になってしまっている。

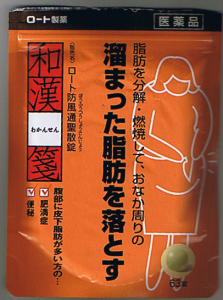

写真は、防風通聖散という薬で、便乗商品としてロート製薬が売り出している。

1袋2千円近くするが、試してみたが、逆に体重が増えてしまった。全く効果は期待出来ない。それどころか、肝機能障害や、血圧が急上昇する副作用が強い。私もこの薬を飲んで血圧が20も上がってしまった。

そもそも薬で人間が痩せる筈はないが、こういった製薬メーカーがはびこる事になるから困ったものだ。

4月1日からメタボ検診が義務づけられ、肥えた人間は、「要注意人物」のレッテルを貼られ、新たなラベリングが行われる事になる。

H.S.ベッカーの『アウトサイダーズ』によれば、ラベリングされること自体が社会自体にそれ程、大きな影響を与える事は無いが、ラベリングを他の要素に利用する事で、新たな身分・格差社会、やがては社会病理に至る状況を産み出す。

メタボのラベリング・烙印を押された人間は、他の人間と異なるとの意識を常に持つ様になる。ふとした契機で、不利な状況に置かれた時、「自分は普通の人間とは異なる。」というアウトサイダーの意識を持つようになり、同様の意識を持った人間と共に集団化が行われる。

また、企業でもメタボ検診の結果、改善を社員に勧告するが、具体的にメタボを解消する有効策は示されず、そのままの状況にいると、昇進コースから外され、やがては解雇されるという状況にもつながる。

企業にとっては、絶好の「人減らし」の口実となる。アメリカ社会では、特に、肥えている人間は、自己管理能力がないとか、下層志向という事で徐々にラインから外れていく。

一方で、メタボ検診の義務づけは、製薬業界に大きな利益をもたらす。医薬品やトレーニング器具等の販売増収につながる。

政府がメタボ検診を義務づけた理由としては、医療費用の軽減を目的としているが、その様な効果が期待出来ないだろう。

新たな人間選別の機会を増やすことで企業社会の縦型構造を一層、堅固にしようとする目論みなのかと疑いたくなる。

以前、全P連という肥満者の権利を守る団体があったが、これも、いつの間にか雲散霧消で、今では、全P連とは、全国ピアノ輸送業者の組合組織になってしまっている。

写真は、防風通聖散という薬で、便乗商品としてロート製薬が売り出している。

1袋2千円近くするが、試してみたが、逆に体重が増えてしまった。全く効果は期待出来ない。それどころか、肝機能障害や、血圧が急上昇する副作用が強い。私もこの薬を飲んで血圧が20も上がってしまった。

そもそも薬で人間が痩せる筈はないが、こういった製薬メーカーがはびこる事になるから困ったものだ。

大植と大フィル団員の不協和音を聞かされた ― 2008/04/01 23:10

大植英次が大フィルを指揮して演奏したベルリオーズの幻想交響曲がNHK教育TVで放映された。

「オーケストラの森」という番組であったが、あちらこちらブログを見ている限りでは、肯定的な評価が多いようだ。

http://blog.goo.ne.jp/hanahana34_002/e/e6a3bbf173429f3cd52b2edcab76e6cd

http://d.hatena.ne.jp/chilican/20080330/1206884216

7面相というか見ていると奇妙なくらいに顔の表情や身体が動く。TVカメラでよって映しているから一層、強調されている。遠くから見れば、あれで「表情豊かだね~」

という感じか。

麻薬を飲んで恋人の幻想に悩まされる青年の霊が指揮者にそのまま乗り移った様なパフォーマンスであれはあれで面白いが、他の曲でもあんな風になるのか、どうなのか、それが気になる。

目をつぶって聞いてみると、大フィルの弦楽器がこれまでに無い演奏をしている。大フィルは、不器用なオーケストラで特に、交響曲の第1楽章等の未だ曲にノリきっていない時にミスやアンサンブルの乱れが多発するが、今回は、そうした乱れは殆どない。少し、第2ヴァイオリンのセクションがズレかかると、「どついたろか~」といった怖い顔で団員をにらみつけると、その女性奏者は、ビクビクして弾いていた。

弦のリズムが鍵盤楽器の様に鮮やかに表現される。つまり、運弓法で、力点がそれまでの大フィルは、微妙にそれぞれの奏者でずれていたのが点でピッタリと合わさっている。相当な練習(アマオケの特訓並みのプロとしてのプライドも捨てさせられる程の練習)が行われたのに違いない。

驚くべきは、第5楽章のコルレーニョという弓の背中で弦を叩く奏法があるのだが、このリズムが一糸乱れずに「チャッチャチャチャ」って聞こえるところ。以前の大フィルや殆どのオーケストラでは、「ジャーララッラララ」って感じにずれるのが普通。ここも稽古を重ねたというか特訓させられたのだろう。

恐るべきだ。

しかし、従来の大フィルが持っていた弦の包み込むような包容力や響き柔らかさといったものは全て失われてしまった。それで楽曲の構造がよく把握出来て、デジタリスティック(勝手な造語である)な精細度が発揮されるが、同時にトゥッティの汚い響き、特にクレッシェンドしていた時に響きが非常に荒く、無機質に聞こえる点は、どうしようもない。

大フィルの弦楽器群の限界がここで浮かび上がる。つまり、音の入りは正確に合わせる事は修得したが、そのソノリティの統一、ダイナミックスの精密さを獲得する迄には至っていない点である。

おそらく大植は、この点について奏者にさんざんなクレームをつけたに違いない。罵声さえ浴びせたかもしれない。

とにかくビデオに収録している人は見て欲しいが、元コンマスの1stヴァイオリン奏者の冷たいというか捕虜収容所の所長を囚人がみるような敵意を持った視線、団員達の険しい表情は、大植と団員達の不協和音を現しているのではないか。とにかく不信感に満ちている。

そうした団員達の不信は、更に、次に指摘する点に顕れる。

それは、良くフレーズを聞き込んでみると全く同じアーティキュレーションをとっているのはなく、全て、細部で即興的に変化している。それにも団員達は懸命についていっているというよりもついていかされているのだ。

こうした演奏は、かのメンゲルベルクのチャイコフスキーの悲愴交響曲にも見られるもので、指揮者の独裁性が発揮されている。つまり、指先一本で指図されるのに奴隷の様に楽員達はついて行かされている。

それは、第5楽章のコーダの部分でフルベンのバイロイト第9の最後の様なクレージーなアッチェルランドに収斂されている。

最後の最後まで大植氏の気まぐれに翻弄されつづける。

聞いていて、感心はしたが、けっして、楽しめる様な演奏ではなかった。大フィルもこんな指揮者の支配下に入って不幸だと思う。

大植は、日本人初のバイロイト音楽祭での指揮を行った栄誉に輝いたが、その栄誉も数回の公演で終わった。

歌手達の演奏とバックを支えるオーケストラが旨く溶け合わなかった為である。

大植の指揮では、バイロイトのワーグナーの持つ包容力のある大らかさが表現出来る筈はない。

今回の演奏を聴いて合点がいった。

「オーケストラの森」という番組であったが、あちらこちらブログを見ている限りでは、肯定的な評価が多いようだ。

http://blog.goo.ne.jp/hanahana34_002/e/e6a3bbf173429f3cd52b2edcab76e6cd

http://d.hatena.ne.jp/chilican/20080330/1206884216

7面相というか見ていると奇妙なくらいに顔の表情や身体が動く。TVカメラでよって映しているから一層、強調されている。遠くから見れば、あれで「表情豊かだね~」

という感じか。

麻薬を飲んで恋人の幻想に悩まされる青年の霊が指揮者にそのまま乗り移った様なパフォーマンスであれはあれで面白いが、他の曲でもあんな風になるのか、どうなのか、それが気になる。

目をつぶって聞いてみると、大フィルの弦楽器がこれまでに無い演奏をしている。大フィルは、不器用なオーケストラで特に、交響曲の第1楽章等の未だ曲にノリきっていない時にミスやアンサンブルの乱れが多発するが、今回は、そうした乱れは殆どない。少し、第2ヴァイオリンのセクションがズレかかると、「どついたろか~」といった怖い顔で団員をにらみつけると、その女性奏者は、ビクビクして弾いていた。

弦のリズムが鍵盤楽器の様に鮮やかに表現される。つまり、運弓法で、力点がそれまでの大フィルは、微妙にそれぞれの奏者でずれていたのが点でピッタリと合わさっている。相当な練習(アマオケの特訓並みのプロとしてのプライドも捨てさせられる程の練習)が行われたのに違いない。

驚くべきは、第5楽章のコルレーニョという弓の背中で弦を叩く奏法があるのだが、このリズムが一糸乱れずに「チャッチャチャチャ」って聞こえるところ。以前の大フィルや殆どのオーケストラでは、「ジャーララッラララ」って感じにずれるのが普通。ここも稽古を重ねたというか特訓させられたのだろう。

恐るべきだ。

しかし、従来の大フィルが持っていた弦の包み込むような包容力や響き柔らかさといったものは全て失われてしまった。それで楽曲の構造がよく把握出来て、デジタリスティック(勝手な造語である)な精細度が発揮されるが、同時にトゥッティの汚い響き、特にクレッシェンドしていた時に響きが非常に荒く、無機質に聞こえる点は、どうしようもない。

大フィルの弦楽器群の限界がここで浮かび上がる。つまり、音の入りは正確に合わせる事は修得したが、そのソノリティの統一、ダイナミックスの精密さを獲得する迄には至っていない点である。

おそらく大植は、この点について奏者にさんざんなクレームをつけたに違いない。罵声さえ浴びせたかもしれない。

とにかくビデオに収録している人は見て欲しいが、元コンマスの1stヴァイオリン奏者の冷たいというか捕虜収容所の所長を囚人がみるような敵意を持った視線、団員達の険しい表情は、大植と団員達の不協和音を現しているのではないか。とにかく不信感に満ちている。

そうした団員達の不信は、更に、次に指摘する点に顕れる。

それは、良くフレーズを聞き込んでみると全く同じアーティキュレーションをとっているのはなく、全て、細部で即興的に変化している。それにも団員達は懸命についていっているというよりもついていかされているのだ。

こうした演奏は、かのメンゲルベルクのチャイコフスキーの悲愴交響曲にも見られるもので、指揮者の独裁性が発揮されている。つまり、指先一本で指図されるのに奴隷の様に楽員達はついて行かされている。

それは、第5楽章のコーダの部分でフルベンのバイロイト第9の最後の様なクレージーなアッチェルランドに収斂されている。

最後の最後まで大植氏の気まぐれに翻弄されつづける。

聞いていて、感心はしたが、けっして、楽しめる様な演奏ではなかった。大フィルもこんな指揮者の支配下に入って不幸だと思う。

大植は、日本人初のバイロイト音楽祭での指揮を行った栄誉に輝いたが、その栄誉も数回の公演で終わった。

歌手達の演奏とバックを支えるオーケストラが旨く溶け合わなかった為である。

大植の指揮では、バイロイトのワーグナーの持つ包容力のある大らかさが表現出来る筈はない。

今回の演奏を聴いて合点がいった。

蘇州夜曲 ― 2008/04/02 23:45

最近は、仕事の殺伐とした原稿を夜中まで書いていて、それでも間に合わず、次の日も朝食、昼食をとらず、やって書き上げるのが午後1時位で、ホッとしてアンプやラジオのスイッチを入れる。

この間、書いたようにFMを聴取を再開しているが、この時間のNHKは、深沢彩子さんの歌謡スクランブルが放送されている。

仕事中にかけているのは、バッハのブランデンブルク協奏曲の5番で、メヌエット楽章をリピートさせているが、歌謡曲を聴いているのがバレルと恥ずかしいので、歌謡スクランブルは、ヘッドフォンでこっそり聴いている。

これを聴いていると疲れがとれて眠くなってくる。最近は、夜も空中浮遊の夢をみたり、疲れて、殆ど眠れないが、これはリラックス出来る。

最初はなんとなく聴いていたが、やはり曲目や歌詞が気になってくる。

昨日と今日と2回続けて蘇州夜曲が流れて来たが、歌手が違うので、全然異なった曲に聞こえる。

この曲は、たしか、東宝映画の「支那の夜」の主題歌だったと思うが、作詞は、西条八十である。

西条八十は祖父とも友人であり、幼いときに何度かお目にかかり、童話等を読んで頂いたり、アルバイトで書かれていた少年少女小説をいただいたりした想い出がある。

やたらお金持ちの家が出てきて、食べ物が多く出てくるので子供ながら閉口した。

蘇州夜曲の歌詞には、何か漢詩の原詩があるような気がしてならない。

張継(720頃~780頃)の

月落烏啼霜満天

江楓漁火對愁眠

姑蘇城外寒山寺

夜半鐘聲到客船

ということになるのか。

何分、こうした歌謡曲や詩歌の知識が乏しい為に判らない。季節が外れている様な気がしてならない。こういった趣きなのだろうか。

旧苑荒台楊柳新

菱歌清唱不勝春

只今惟有西江月

曾照呉王宮裏人

未だ「楊柳新」には新しすぎるけれども。

2回も同じ曲が放送されたのも何か、意図があるのか、深沢さんに尋ねてみたいものだ。

写真は、自宅の近くの桜の花、週末までこの美しさがもつのだろうか。

この間、書いたようにFMを聴取を再開しているが、この時間のNHKは、深沢彩子さんの歌謡スクランブルが放送されている。

仕事中にかけているのは、バッハのブランデンブルク協奏曲の5番で、メヌエット楽章をリピートさせているが、歌謡曲を聴いているのがバレルと恥ずかしいので、歌謡スクランブルは、ヘッドフォンでこっそり聴いている。

これを聴いていると疲れがとれて眠くなってくる。最近は、夜も空中浮遊の夢をみたり、疲れて、殆ど眠れないが、これはリラックス出来る。

最初はなんとなく聴いていたが、やはり曲目や歌詞が気になってくる。

昨日と今日と2回続けて蘇州夜曲が流れて来たが、歌手が違うので、全然異なった曲に聞こえる。

この曲は、たしか、東宝映画の「支那の夜」の主題歌だったと思うが、作詞は、西条八十である。

西条八十は祖父とも友人であり、幼いときに何度かお目にかかり、童話等を読んで頂いたり、アルバイトで書かれていた少年少女小説をいただいたりした想い出がある。

やたらお金持ちの家が出てきて、食べ物が多く出てくるので子供ながら閉口した。

蘇州夜曲の歌詞には、何か漢詩の原詩があるような気がしてならない。

張継(720頃~780頃)の

月落烏啼霜満天

江楓漁火對愁眠

姑蘇城外寒山寺

夜半鐘聲到客船

ということになるのか。

何分、こうした歌謡曲や詩歌の知識が乏しい為に判らない。季節が外れている様な気がしてならない。こういった趣きなのだろうか。

旧苑荒台楊柳新

菱歌清唱不勝春

只今惟有西江月

曾照呉王宮裏人

未だ「楊柳新」には新しすぎるけれども。

2回も同じ曲が放送されたのも何か、意図があるのか、深沢さんに尋ねてみたいものだ。

写真は、自宅の近くの桜の花、週末までこの美しさがもつのだろうか。

Nゲージレイアウト新プロジェクト開始! ― 2008/04/03 22:16

今までZゲージ等3種類のジオラマレイアウトを作成したが、どうも面白くない。

今回、新しいプロジェクトとして能勢電鉄の鼓滝駅と鶯の森駅の間に流れる猪名川の中で、最も峻厳な地形にかかっている鉄橋と両側のトンネルを再現してみようと思う。

能勢電鉄の中で、最も、景観的に面白いのが鼓滝の鉄橋。トンネルと猪名川を挟む鉄橋の組合せが、模型意欲をそそる。

昔は、ここには、トンネルはなく、池田市側と川西市側を急なカーブで蛇行する線路と橋が設置されていた。

これでは、旧型の阪急600系でもギリギリなカーブで、ちょうど、NゲージでR170を無理矢理4両編成で曲がらせる様な危険なものであった。

後ろ側の車両から前の車両が殆ど真横に見えるのではとの錯覚さえ起こさせられた。凄いものだった。

この工事が完成したのでやっと、今の様な昭和35年以降に製造された1000系以降の車両が通行可能となり、現在では、阪急8000系もなんとか走行可能。

トンネルの上側の鼓滝よりは、なんと道路が貫通している。また、鉄橋の鶯の森側の下側は、自動車道路が交差している。この辺りの構造も再現出来ればと思う。

http://jp.youtube.com/watch?v=q58-qt3o8rc

あえてB2サイズに再現、トミックスの三にレールシリーズにしようかと思う。

難題はエンドレスにしようとすれば、上流側を横断させなければならないが、これが見えてしまえば、雰囲気台無し、地下を通らせるか、川筋が本物も曲がっているので、その様にするか、Google画像で思案中。

今回、新しいプロジェクトとして能勢電鉄の鼓滝駅と鶯の森駅の間に流れる猪名川の中で、最も峻厳な地形にかかっている鉄橋と両側のトンネルを再現してみようと思う。

能勢電鉄の中で、最も、景観的に面白いのが鼓滝の鉄橋。トンネルと猪名川を挟む鉄橋の組合せが、模型意欲をそそる。

昔は、ここには、トンネルはなく、池田市側と川西市側を急なカーブで蛇行する線路と橋が設置されていた。

これでは、旧型の阪急600系でもギリギリなカーブで、ちょうど、NゲージでR170を無理矢理4両編成で曲がらせる様な危険なものであった。

後ろ側の車両から前の車両が殆ど真横に見えるのではとの錯覚さえ起こさせられた。凄いものだった。

この工事が完成したのでやっと、今の様な昭和35年以降に製造された1000系以降の車両が通行可能となり、現在では、阪急8000系もなんとか走行可能。

トンネルの上側の鼓滝よりは、なんと道路が貫通している。また、鉄橋の鶯の森側の下側は、自動車道路が交差している。この辺りの構造も再現出来ればと思う。

http://jp.youtube.com/watch?v=q58-qt3o8rc

あえてB2サイズに再現、トミックスの三にレールシリーズにしようかと思う。

難題はエンドレスにしようとすれば、上流側を横断させなければならないが、これが見えてしまえば、雰囲気台無し、地下を通らせるか、川筋が本物も曲がっているので、その様にするか、Google画像で思案中。

青白く光る物体....これはなんだろう。 ― 2008/04/03 23:40

写真屋さん「なんかへんなもんが写ってますよ。」、「なんやろうか?」

その時は、なんともなかったけれども、帰宅後、偽ゴールドライカのカメラのフィルムからCDに焼いてもらったのを見ていると悪寒が走る。

次のコマ(中段)、同じくIXY-DIGITAL70で写したものには、そんなへんなものは写っていない。

また、夜なので強い光源もない。

フラッシュも炊いていないというかついていない。1/20という超低速シャッターで撮影した。

フィルムに他の光が感光した場合にはもっと赤い感じがおおく、この様な光り方はない。また、光線漏れであれば、隣のコマにも影響がある筈だが何もみられない。

何かの物体を撮影したんだろう。

背筋がゾクゾクしてきた。

夜の公園に青白く光る物体とは.....やはり。

その時は、なんともなかったけれども、帰宅後、偽ゴールドライカのカメラのフィルムからCDに焼いてもらったのを見ていると悪寒が走る。

次のコマ(中段)、同じくIXY-DIGITAL70で写したものには、そんなへんなものは写っていない。

また、夜なので強い光源もない。

フラッシュも炊いていないというかついていない。1/20という超低速シャッターで撮影した。

フィルムに他の光が感光した場合にはもっと赤い感じがおおく、この様な光り方はない。また、光線漏れであれば、隣のコマにも影響がある筈だが何もみられない。

何かの物体を撮影したんだろう。

背筋がゾクゾクしてきた。

夜の公園に青白く光る物体とは.....やはり。

マザボ壊れたよーん ― 2008/04/05 08:52

現在、使用中のパソコンは、マザーボードがKM400-8235という時代物のMINI-ATXで、SOCKET-A対応、マイクロプロセッサは、安くて強力で、貧者のCPUと呼ばれたAMD-ATHLON2400+、これに、メモリ1GB、HDD250*2、DVDドライブは、BENQ(機種名忘れた)、更にGAは、GEFORCE7600GSで以前、書いていた様にVISTAのパフォーマンスが3.2で辛うじて使用出来るレベルだが、実際のところ、XPでは快適に動作するので、一応は、納得して使用していた。

ところが、この自作パソコン建造後、6年が経過しており、昨日、起動させてみたら、メモリーカウントのところでストップ。

復旧作業に悪戦苦闘でブログの更新は出来なかった。

「もう、マザボ寿命かも。とかメモリいかれたんかな。」等、いろいろと悪い予感がしたが、なんと、USBデバイスが悪さをしていたことが判明。

ある事情で家を出なければならない風になってきたので、狭い1ルームに逆戻りになる可能性もある。そうしたら、ノートパソコンが精一杯なので、果たして、その環境で仕事が出来るか検証していた。

その時にやはり、キー入力が遅い(特に数字等)ので、実験で、このマシンのUSBキーボードを外してノートパソコンに接続してみたら、なんとか仕事できるようなのでホッとした。

その後、USBキーボードをつなぎなおして、シャットダウンしたら、起動が出来ない状態になっていた。

それで、最初は、汚いマシン箱(フルタワーアルミ製・英国色で塗装)の内部を掃除、メモリやボード類を差したり、抜いたりチェックを繰り返したが、結局、治らず。

もしかしてと、USBで接続されているBROTHER MYMIO425CX(FAXとコピー、プリンター、スキャナーの複合機で、USB汎用デバイス付き)のケーブルを抜いたら起動した。

つまり、USBキーボードを抜いた時点でマシンは、このデバイスをキーボードと誤認した訳で、再起動時に「キーボード不良」と判断されて、止まってしまっていた事が判明。

これが判ったのが、今日の1時位なので、3時間位悪戦苦闘だった。

でも、壊れていないことが判ったので一安心。

ところが、この自作パソコン建造後、6年が経過しており、昨日、起動させてみたら、メモリーカウントのところでストップ。

復旧作業に悪戦苦闘でブログの更新は出来なかった。

「もう、マザボ寿命かも。とかメモリいかれたんかな。」等、いろいろと悪い予感がしたが、なんと、USBデバイスが悪さをしていたことが判明。

ある事情で家を出なければならない風になってきたので、狭い1ルームに逆戻りになる可能性もある。そうしたら、ノートパソコンが精一杯なので、果たして、その環境で仕事が出来るか検証していた。

その時にやはり、キー入力が遅い(特に数字等)ので、実験で、このマシンのUSBキーボードを外してノートパソコンに接続してみたら、なんとか仕事できるようなのでホッとした。

その後、USBキーボードをつなぎなおして、シャットダウンしたら、起動が出来ない状態になっていた。

それで、最初は、汚いマシン箱(フルタワーアルミ製・英国色で塗装)の内部を掃除、メモリやボード類を差したり、抜いたりチェックを繰り返したが、結局、治らず。

もしかしてと、USBで接続されているBROTHER MYMIO425CX(FAXとコピー、プリンター、スキャナーの複合機で、USB汎用デバイス付き)のケーブルを抜いたら起動した。

つまり、USBキーボードを抜いた時点でマシンは、このデバイスをキーボードと誤認した訳で、再起動時に「キーボード不良」と判断されて、止まってしまっていた事が判明。

これが判ったのが、今日の1時位なので、3時間位悪戦苦闘だった。

でも、壊れていないことが判ったので一安心。

マイミュージックスタジオ10号、リズム打ち込みに困惑 ― 2008/04/05 17:15

マイミュージックスタジオがようやく10号に到達した。

9号が書店で大きなお店では殆ど売り切れであちらこちら探し回る等のハプニングがあったが、継続して読んでいる。

但し、これは、難しいし、面倒くさい。楽譜やパーカッションの打ち込み等の作業が大変だ。

打楽器でも数十種類があり、ピアノノールエディターで打ち込んでいく。

縦軸グリッドが音符の単位で、それ位置関係を表す。

打楽器の場合は、長さよりもタイミングと強さが大切だ。

それはベロシティというので操作する。

とにかくプログラムを作成する作業に似ていて煩わしい。

テキスト通りにやっていても疲れるだけなので、滅茶苦茶の打楽器の打ち込みやってみた。

SSW6では、リミックス機能が未だついていないので、SSWlite5で読み込んでMP3で出力した。

それをバックミュージックにまた、ビデオ作成した。

http://jp.youtube.com/watch?v=pO_n7YMTBAI

場所は、ヨドバシカメラ前で、この場所は、JRの様々な列車が通るので面白い。

9号が書店で大きなお店では殆ど売り切れであちらこちら探し回る等のハプニングがあったが、継続して読んでいる。

但し、これは、難しいし、面倒くさい。楽譜やパーカッションの打ち込み等の作業が大変だ。

打楽器でも数十種類があり、ピアノノールエディターで打ち込んでいく。

縦軸グリッドが音符の単位で、それ位置関係を表す。

打楽器の場合は、長さよりもタイミングと強さが大切だ。

それはベロシティというので操作する。

とにかくプログラムを作成する作業に似ていて煩わしい。

テキスト通りにやっていても疲れるだけなので、滅茶苦茶の打楽器の打ち込みやってみた。

SSW6では、リミックス機能が未だついていないので、SSWlite5で読み込んでMP3で出力した。

それをバックミュージックにまた、ビデオ作成した。

http://jp.youtube.com/watch?v=pO_n7YMTBAI

場所は、ヨドバシカメラ前で、この場所は、JRの様々な列車が通るので面白い。

近鉄ビスタカー堂々走行 ― 2008/04/06 22:01

関西大学では、毎年4月の第1日曜日にスプリングフェスタ(全学同窓会の様なもの)が開催される。

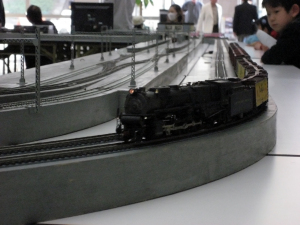

今回のイベントとして鉄道模型の走行会を開催。

大型レイアウトに、HOゲージが疾走。

近鉄30000系EX ビスタカーが走る抜けます。

http://jp.youtube.com/watch?v=03MSSwW0c64

Nゲージに比べてやはり迫力がありますな。

子供達も大喜び。

今回のイベントとして鉄道模型の走行会を開催。

大型レイアウトに、HOゲージが疾走。

近鉄30000系EX ビスタカーが走る抜けます。

http://jp.youtube.com/watch?v=03MSSwW0c64

Nゲージに比べてやはり迫力がありますな。

子供達も大喜び。

火星画像処理技術を壁画の復元画像処理に応用 ― 2008/04/07 00:32

関西大学スプリングフェスタ2008でお披露目された高松塚古墳壁画の精密復元展示を見学したが、単なる印刷というよりも凹凸まで復元され、更に、漆喰の立体的な構造と塗料の壁面への付着と剥落までもが忠実に複製されているので、驚いた。

そこでかねがね試してみたいと思っていた。火星撮影処理に仕様しているREGISTAX4.0という画像処理ソフトを画像の復元処理への応用実験を試みてみた。

複製壁画をCANONのIXYDIGITAL70で撮影して、AVIファイル50コマ分を抽出する。

REGISITAX4.0でマルチポイント指定で、アラインメントとスタック処理を行う。

ローカルコントラスト法で精度は、90%を指定。

スタック画像を処理したのが、下段で、上段は同じカメラで撮影したスティール写真である。

そうすると消えていた線や塗装が浮かび上がってくる。特に線描の部分に効果があるのは、白虎の画像で明らかである。

女子像では、髪の毛の生え際や消えていた眉毛、着物の襟に微細な模様があることも判明した。

この原理は、左端の写真と図にある様に凹凸のある壁画の場合は、表面の塗料が剥がれ落ちてしまっていても、凹面の内部に塗料が残存している。ビデオカメラで角度を徐々に変えて撮影すると、残存している塗料の色調や線が画像の表面に浮かび上がってくる仕組み。

但し、広範囲を撮影するとその画像の撮影視差の影響で周辺はボケてしまう。

本来は、顕微鏡レベルのビデオ撮影で同様の処理を行い、複数の画像を合成すれば、驚く程、鮮やかな復元画像を得る事が出来る筈だ。

更に、実際の画像撮影を行って復元処理の実験をしてみたい。

比較の意味で元々のビデオ画像も編集してあるがアップしているので見て欲しい。

http://jp.youtube.com/watch?v=zDSENJSYD48

そこでかねがね試してみたいと思っていた。火星撮影処理に仕様しているREGISTAX4.0という画像処理ソフトを画像の復元処理への応用実験を試みてみた。

複製壁画をCANONのIXYDIGITAL70で撮影して、AVIファイル50コマ分を抽出する。

REGISITAX4.0でマルチポイント指定で、アラインメントとスタック処理を行う。

ローカルコントラスト法で精度は、90%を指定。

スタック画像を処理したのが、下段で、上段は同じカメラで撮影したスティール写真である。

そうすると消えていた線や塗装が浮かび上がってくる。特に線描の部分に効果があるのは、白虎の画像で明らかである。

女子像では、髪の毛の生え際や消えていた眉毛、着物の襟に微細な模様があることも判明した。

この原理は、左端の写真と図にある様に凹凸のある壁画の場合は、表面の塗料が剥がれ落ちてしまっていても、凹面の内部に塗料が残存している。ビデオカメラで角度を徐々に変えて撮影すると、残存している塗料の色調や線が画像の表面に浮かび上がってくる仕組み。

但し、広範囲を撮影するとその画像の撮影視差の影響で周辺はボケてしまう。

本来は、顕微鏡レベルのビデオ撮影で同様の処理を行い、複数の画像を合成すれば、驚く程、鮮やかな復元画像を得る事が出来る筈だ。

更に、実際の画像撮影を行って復元処理の実験をしてみたい。

比較の意味で元々のビデオ画像も編集してあるがアップしているので見て欲しい。

http://jp.youtube.com/watch?v=zDSENJSYD48

最近のコメント