画像の復元処理はムズイ。 ― 2008/04/07 22:05

人類の安全の為に、十分な警戒を!そして、出来れば自粛を! ― 2008/04/08 14:04

北京オリンピック開催が近づいているが、チベット問題よりも、殆どの人が気づいていない深刻な問題がある。

それは、中国で鳥インフルエンザの人間への感染が拡大している事で、在中国日本領事館は下記の通り警告しているし、他にも下記の通り、NEWS報道がされている。

http://news.searchina.ne.jp/topic/284.html

オリンピック開催ともなれば、多くの選手、関係者、観光客が海外から集まる。感染防御対策を行わないと大変なことになるだろう。

また、一番、懸念されるのは、猛毒H5N1が日本の養鶏場に広がる懸念で、こうなれば、感染爆発となる危険もある。北京五輪開催を契機に農林水産省や厚生労働省も防止対策を強化して欲しい。冬場の渡り鳥シーズンよりも危険である。

出来れば、開催自体を自粛して欲しいものだ。

以下は、在中国日本領事館の警告。このWEBは現在、消去されているのでキャッシュの転載である。

--------------

中国における鳥インフルエンザの発生状況 ~鳥にはむやみに近寄らないで下さい!~

(08.03.21)

<新情報!>

○昨年末から江蘇省、湖南省、広西壮族自治区及び広東省で相次いで鳥インフルエンザのヒトへの感染による死者がでています(4人)。これで中国でのヒトへの感染例は30例(うち死亡者は20例)となっています。

○また、3月13日には広東省広州市で鳥への鳥インフルエンザが発生し、114羽のトリが異常死しました。

<全文>

中国各地で鳥インフルエンザが発生しており、中国政府は、鳥インフルエンザの鳥から人への感染を確認、死者の発生を公表しています。 在留邦人の皆様におかれては、正しい情報をこまめに確認し、日常生活上で可能な範囲の予防をして頂くようお願いします。

1.鳥への感染状況(中国政府発表)

中国各地で広範囲にわたって次の通り、鳥インフルエンザ(H5N1型)の発生が確認されています。

遼寧省(錦州市、阜新市、黒山県)、湖北省(京山県、孝感市、石首市)、湖南省(湘潭県、永州市、長沙市、桃江県)、安徽省(准南市、天長市、休寧県、潁上県)、新疆自治区(澤普県、ウルムチ市、和田市、和田県、米泉市、トルファン市、鄯善県、新源県)、山西省(孝義市、陽泉市、長子県)、内蒙古自治区(フフホト市、包頭市、ダフール族自治旗、ジャラントン市)、寧夏自治区(銀川市)、雲南省(礎雄市)、江西省(遂川県)、四川省(大竹県)、貴州省(貴陽市)、広東省(広州市)、チベット自治区(ラサ市、那曲地区)、青海省(剛察県、玉樹県、果洛蔵族自治州) 、香港、福建省(建オウ県)

2.人への感染状況(中国政府発表:30例、死亡者20例)

2003年

・11月、1例(北京市、死亡1例)

※当初SARSと考えられていたこともあり、感染源は不明、2006年8月発表

2005年

・11月16日、2例(湖南省湘潭県1例、安徽省安慶市1例、うち安徽省の事例は死亡)

・11月26日、1例(安徽省休寧県、死亡)

・12月6日、1例(広西自治区資源県、死亡)

・12月8日、1例(遼寧省黒山県)

・12月15日、1例(江西省遂川県、死亡)

・12月30日、1例(福建省三明市、死亡)

2006年

・1月10日、1例(湖南省桂陽県)

・1月18日、1例(四川省簡陽市、死亡)

・1月23日、1例(四川省成都市、死亡)

・2月8日、1例(福建省ショウ浦県)

・2月10日、1例(湖南省綏寧県、死亡)

・2月25日、2例(浙江省安吉県1例、安徽省潁上県1例、うち浙江省安吉県の事例は死亡)

・3月2日、1例(広東省広州市、死亡)

・3月21日、1例(上海市、死亡)

・4月18日、1例(湖北省武漢市、死亡)

・4月27日、1例(四川省遂川市)

・6月15日、1例(広東省深圳市)

・7月12日、1例(新疆自治区吉木薩爾県、死亡)

2007年

・1月9日、1例(安徽省屯溪県(黄山))

・2月28日、1例(福建省建オウ県(内陸北部))

・3月28日、1例(安徽省蚌埠市、死亡)

・5月26日、1例(詳細は未公表、死亡)

・12月2日, 6日、2例(江蘇省南京市、1例は死亡。密接な接触による限定的な「ヒト-ヒト感染」の疑い例)

2008年

・2月17日、1例(湖南省永州市、死亡)

・2月21日、1例(広西自治区南寧市、死亡)

・2月26日、1例(広東省汕尾市、死亡)

3.日常生活上のご注意

中国に滞在・旅行される方におかれては、日常生活上次のようなご注意をお願いします。

(1) 石けんでの手洗い、うがいなど通常の感染症予防対策を励行すること。

(2)

生きた鳥に近寄らない、できるだけ飼育しない、死んでいる野鳥などに触れないこと。

(3)

ウィルスは加熱(70度で5分間)により死滅しますが、冷凍では死滅しないので調理時は十分な加熱をし、卵や調理道具は十分洗浄すること。

(4)

できるだけ発生地域への旅行は控え、旅行する場合は特に外務省海外安全ホームページ、感染症情報等を確認すること。

それは、中国で鳥インフルエンザの人間への感染が拡大している事で、在中国日本領事館は下記の通り警告しているし、他にも下記の通り、NEWS報道がされている。

http://news.searchina.ne.jp/topic/284.html

オリンピック開催ともなれば、多くの選手、関係者、観光客が海外から集まる。感染防御対策を行わないと大変なことになるだろう。

また、一番、懸念されるのは、猛毒H5N1が日本の養鶏場に広がる懸念で、こうなれば、感染爆発となる危険もある。北京五輪開催を契機に農林水産省や厚生労働省も防止対策を強化して欲しい。冬場の渡り鳥シーズンよりも危険である。

出来れば、開催自体を自粛して欲しいものだ。

以下は、在中国日本領事館の警告。このWEBは現在、消去されているのでキャッシュの転載である。

--------------

中国における鳥インフルエンザの発生状況 ~鳥にはむやみに近寄らないで下さい!~

(08.03.21)

<新情報!>

○昨年末から江蘇省、湖南省、広西壮族自治区及び広東省で相次いで鳥インフルエンザのヒトへの感染による死者がでています(4人)。これで中国でのヒトへの感染例は30例(うち死亡者は20例)となっています。

○また、3月13日には広東省広州市で鳥への鳥インフルエンザが発生し、114羽のトリが異常死しました。

<全文>

中国各地で鳥インフルエンザが発生しており、中国政府は、鳥インフルエンザの鳥から人への感染を確認、死者の発生を公表しています。 在留邦人の皆様におかれては、正しい情報をこまめに確認し、日常生活上で可能な範囲の予防をして頂くようお願いします。

1.鳥への感染状況(中国政府発表)

中国各地で広範囲にわたって次の通り、鳥インフルエンザ(H5N1型)の発生が確認されています。

遼寧省(錦州市、阜新市、黒山県)、湖北省(京山県、孝感市、石首市)、湖南省(湘潭県、永州市、長沙市、桃江県)、安徽省(准南市、天長市、休寧県、潁上県)、新疆自治区(澤普県、ウルムチ市、和田市、和田県、米泉市、トルファン市、鄯善県、新源県)、山西省(孝義市、陽泉市、長子県)、内蒙古自治区(フフホト市、包頭市、ダフール族自治旗、ジャラントン市)、寧夏自治区(銀川市)、雲南省(礎雄市)、江西省(遂川県)、四川省(大竹県)、貴州省(貴陽市)、広東省(広州市)、チベット自治区(ラサ市、那曲地区)、青海省(剛察県、玉樹県、果洛蔵族自治州) 、香港、福建省(建オウ県)

2.人への感染状況(中国政府発表:30例、死亡者20例)

2003年

・11月、1例(北京市、死亡1例)

※当初SARSと考えられていたこともあり、感染源は不明、2006年8月発表

2005年

・11月16日、2例(湖南省湘潭県1例、安徽省安慶市1例、うち安徽省の事例は死亡)

・11月26日、1例(安徽省休寧県、死亡)

・12月6日、1例(広西自治区資源県、死亡)

・12月8日、1例(遼寧省黒山県)

・12月15日、1例(江西省遂川県、死亡)

・12月30日、1例(福建省三明市、死亡)

2006年

・1月10日、1例(湖南省桂陽県)

・1月18日、1例(四川省簡陽市、死亡)

・1月23日、1例(四川省成都市、死亡)

・2月8日、1例(福建省ショウ浦県)

・2月10日、1例(湖南省綏寧県、死亡)

・2月25日、2例(浙江省安吉県1例、安徽省潁上県1例、うち浙江省安吉県の事例は死亡)

・3月2日、1例(広東省広州市、死亡)

・3月21日、1例(上海市、死亡)

・4月18日、1例(湖北省武漢市、死亡)

・4月27日、1例(四川省遂川市)

・6月15日、1例(広東省深圳市)

・7月12日、1例(新疆自治区吉木薩爾県、死亡)

2007年

・1月9日、1例(安徽省屯溪県(黄山))

・2月28日、1例(福建省建オウ県(内陸北部))

・3月28日、1例(安徽省蚌埠市、死亡)

・5月26日、1例(詳細は未公表、死亡)

・12月2日, 6日、2例(江蘇省南京市、1例は死亡。密接な接触による限定的な「ヒト-ヒト感染」の疑い例)

2008年

・2月17日、1例(湖南省永州市、死亡)

・2月21日、1例(広西自治区南寧市、死亡)

・2月26日、1例(広東省汕尾市、死亡)

3.日常生活上のご注意

中国に滞在・旅行される方におかれては、日常生活上次のようなご注意をお願いします。

(1) 石けんでの手洗い、うがいなど通常の感染症予防対策を励行すること。

(2)

生きた鳥に近寄らない、できるだけ飼育しない、死んでいる野鳥などに触れないこと。

(3)

ウィルスは加熱(70度で5分間)により死滅しますが、冷凍では死滅しないので調理時は十分な加熱をし、卵や調理道具は十分洗浄すること。

(4)

できるだけ発生地域への旅行は控え、旅行する場合は特に外務省海外安全ホームページ、感染症情報等を確認すること。

関大校友会鉄道模型部 ― 2008/04/09 21:36

関西大学校友会の2008年スプリングフェスティバルが4月6日開催されたが、最近では、グリークラブOBやら鉄道模型ショーやら校友文化祭の様な雰囲気になって来ている。

単なる同窓会の集合体よりも、この方が一般的にも受け入れられるし、小さな子供も喜び、これまで「内輪の会」的な要素が強かった校友会活動の社会的な活動意義も強まる。

難しいことはともかく、最初の試みとなった鉄道模型ショーは、なかなか有意義なものであった。

今後も継続されていく事を期待したい。

個人的には、HOゲージに拘らなくても、Nゲージの大型レイアウトを会場に設置し、ビデオ運転を楽しんだり出来ればと思う。

今回、少し、残念だったのは、本格的なジオラマが設置出来なかった事だと思う。やはり、線路・コースだけでは面白みにかける。

阪急千里線とJR京都線を一部再現したり、そういったものが出来れば、楽しめると思う。

個人的には、向日町にあるJRの操車場が再現出来ればと思う。

実際の走行シーンは、前回既にアップ済み。

http://jp.youtube.com/watch?v=03MSSwW0c64

単なる同窓会の集合体よりも、この方が一般的にも受け入れられるし、小さな子供も喜び、これまで「内輪の会」的な要素が強かった校友会活動の社会的な活動意義も強まる。

難しいことはともかく、最初の試みとなった鉄道模型ショーは、なかなか有意義なものであった。

今後も継続されていく事を期待したい。

個人的には、HOゲージに拘らなくても、Nゲージの大型レイアウトを会場に設置し、ビデオ運転を楽しんだり出来ればと思う。

今回、少し、残念だったのは、本格的なジオラマが設置出来なかった事だと思う。やはり、線路・コースだけでは面白みにかける。

阪急千里線とJR京都線を一部再現したり、そういったものが出来れば、楽しめると思う。

個人的には、向日町にあるJRの操車場が再現出来ればと思う。

実際の走行シーンは、前回既にアップ済み。

http://jp.youtube.com/watch?v=03MSSwW0c64

朽ち果ててしまった私の骸が見上げた天井には... ― 2008/04/09 21:57

「ああ、身体中が痛む。関節も何もかも、私の身体は朽ち果ててしまったのだろうか....埋葬されてから何世紀たっただろうか。10世紀頃までは、私の身体は棺に覆われていて何も見えなかったが、それから200年絶ち、盗人どもが、何もかも奪い去っていった時、私は、無惨な骸を晒しながら、どこからか隙間から入る光線を通して、薄暗い天井を眺めていた。狭い墓室は、私が生前命じていた通りしつらえられていた。天井には、金色の星宿が輝き、日輪・月輪が銀色の鈍い光を放つ。腐臭の混じった淀んだ空気の底から見上げれば、侍女達の姿が半ば崩れ果てて無惨な姿を見せている。生前には、あんなに美しく華やいだ声で歌を歌っていたのに....」

このブログで書いた様に高松塚の石室・壁画の復元展示は、本来の石室平面が地上よりも数十㎝高く設置されているので、石棺の底の位置から石室内を眺める事が出来る。

これは、折口信夫が「死者の書」で書いていた埋葬者の視線の位置だ。

この神聖な石室は僅かで棺を置けば殆どスペースはない。非常に限られた空間は、埋葬者の為の世界である。空を見上げれば、大宇宙が見え、四方には守護神がおり、生前の暮らしが描かれている。

高松塚古墳は、後世の人間の為の鑑賞物として製作されたものであり、死者の為の神聖な領域だと思う。

それをあの様にバラバラにして、死者を冒涜する様な事をして恐ろしい死の穢れに満ちた災いがきっと起こることだろう。

このブログで書いた様に高松塚の石室・壁画の復元展示は、本来の石室平面が地上よりも数十㎝高く設置されているので、石棺の底の位置から石室内を眺める事が出来る。

これは、折口信夫が「死者の書」で書いていた埋葬者の視線の位置だ。

この神聖な石室は僅かで棺を置けば殆どスペースはない。非常に限られた空間は、埋葬者の為の世界である。空を見上げれば、大宇宙が見え、四方には守護神がおり、生前の暮らしが描かれている。

高松塚古墳は、後世の人間の為の鑑賞物として製作されたものであり、死者の為の神聖な領域だと思う。

それをあの様にバラバラにして、死者を冒涜する様な事をして恐ろしい死の穢れに満ちた災いがきっと起こることだろう。

鉄橋購入 ― 2008/04/10 23:52

先日、新しいレイアウトづくりの為に必要なトミックスの鉄橋を購入。

現在、走らせているレイアウトの中に陸橋の形で組み込んでみた。

うまく走行する。

http://jp.youtube.com/watch?v=eb6Dxv5E9a0

走行させているのは、485系雷鳥と小田急2200系である。この車両を改造して能勢電にしてしまう計画。ヘッドライトの形状の加工等が必要になってくるので大変だ。

しかし、鼓滝の鉄橋の色は、さび止め塗装の様な色なので、後で、塗装し直さなければならないのが難点だ。

これからB2のサイズで、この鉄橋を組み込んで複線走行出来るかという問題に取り組んでみたい。

現在、走らせているレイアウトの中に陸橋の形で組み込んでみた。

うまく走行する。

http://jp.youtube.com/watch?v=eb6Dxv5E9a0

走行させているのは、485系雷鳥と小田急2200系である。この車両を改造して能勢電にしてしまう計画。ヘッドライトの形状の加工等が必要になってくるので大変だ。

しかし、鼓滝の鉄橋の色は、さび止め塗装の様な色なので、後で、塗装し直さなければならないのが難点だ。

これからB2のサイズで、この鉄橋を組み込んで複線走行出来るかという問題に取り組んでみたい。

柏木巻の場面アナリーゼ ― 2008/04/11 00:28

卒論の草稿初回提出期限が4月15日に迫っているので、泥縄式に作業を行っている。

それでも期限とかそういったものを意識しないと何時までも論文が完成しないのでそれなりに意義はあるかも。

論題「源氏物語の絵画化の手法」で、草稿は、「はじめに」と今晩でようやく第1章まで書き上げた。

第2~3章は、この金・土・日で書いて、月曜日に速達が大学に送れば間に合う。

担当の先生が中島純司先生が退官されて、小野田先生に変わってしまったので、それ程、じっくりと取り組む気持ちがしなくなってしまったのが正直なところ。

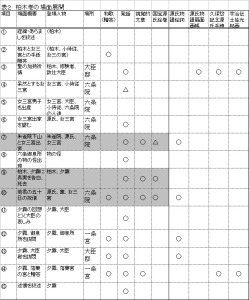

図表は、第1章の源氏物語の絵画化において選択された場面に使用しているもので、柏木巻の全15場面のアナリーゼである。

久しぶりに修論の作成した昔を思いだしてしまった。

結局、要素毎に場面を分類して、どの要素を持った場面が『国宝源氏物語』に取りあげられていて、更に、室町期辺りに成立した『源氏物語絵詞』(大阪女子大本)及び、土佐派の絵画2点で取りあげられている場面を照合してみた。

感心したのは、『国宝源氏物語』は、絵画化に当たって、当然というか必然的な箇所を選んでいる。(グレー色の部分)

中世期の『源氏物語絵詞』は、一部、異なっているが、この絵巻で選択された場面に準拠している。

近世期の3点は、特に住吉如慶の源氏物語扇面画帳で、聖の加持祈祷の場面を取りあげているが、土佐派の2点は、夕霧と落葉宮との場面を取りあげている。

『国宝源氏物語』は、一番暗くて哀しい場面である柏木の死の場面と因縁の薫君誕生の一番、内容的に重要な部分を取りあげているが、近世の土佐派、やはり、あんまり重たい場面を避けるような配慮がされている感じがある。

『源氏物語絵詞』には、国宝絵巻にはない夕霧が大臣邸を訪問して生前の柏木を回想する場面が指定されているが、ひょっとすれば、国宝絵巻には、もともと、この部分も存在したかも知れない。

そういった意味で、今後も詞書の断簡、古筆切れ探しを続けなければなるまい。

それでも期限とかそういったものを意識しないと何時までも論文が完成しないのでそれなりに意義はあるかも。

論題「源氏物語の絵画化の手法」で、草稿は、「はじめに」と今晩でようやく第1章まで書き上げた。

第2~3章は、この金・土・日で書いて、月曜日に速達が大学に送れば間に合う。

担当の先生が中島純司先生が退官されて、小野田先生に変わってしまったので、それ程、じっくりと取り組む気持ちがしなくなってしまったのが正直なところ。

図表は、第1章の源氏物語の絵画化において選択された場面に使用しているもので、柏木巻の全15場面のアナリーゼである。

久しぶりに修論の作成した昔を思いだしてしまった。

結局、要素毎に場面を分類して、どの要素を持った場面が『国宝源氏物語』に取りあげられていて、更に、室町期辺りに成立した『源氏物語絵詞』(大阪女子大本)及び、土佐派の絵画2点で取りあげられている場面を照合してみた。

感心したのは、『国宝源氏物語』は、絵画化に当たって、当然というか必然的な箇所を選んでいる。(グレー色の部分)

中世期の『源氏物語絵詞』は、一部、異なっているが、この絵巻で選択された場面に準拠している。

近世期の3点は、特に住吉如慶の源氏物語扇面画帳で、聖の加持祈祷の場面を取りあげているが、土佐派の2点は、夕霧と落葉宮との場面を取りあげている。

『国宝源氏物語』は、一番暗くて哀しい場面である柏木の死の場面と因縁の薫君誕生の一番、内容的に重要な部分を取りあげているが、近世の土佐派、やはり、あんまり重たい場面を避けるような配慮がされている感じがある。

『源氏物語絵詞』には、国宝絵巻にはない夕霧が大臣邸を訪問して生前の柏木を回想する場面が指定されているが、ひょっとすれば、国宝絵巻には、もともと、この部分も存在したかも知れない。

そういった意味で、今後も詞書の断簡、古筆切れ探しを続けなければなるまい。

2年半分の「写真日記」IXYDIGITAL70で撮影 ― 2008/04/13 09:50

IXYDIGITAL70を購入したのは、2005年の12月頃だったと思う。

そうなるともう、このカメラ2年半位使用し続けていることになる。

新製品が毎年いや、半年毎に発売されるので、少なくとも2世代以上も経過している。

使い始めて最初は、少し、コントラストが悪い等と思ったりした事もあったが、この前に持っていたOPTIOSとほぼ同じで煙草の箱位の大きさだし、液晶が大きいので、撮影した写真をその場で楽しむ事も出来る。

また、意外であったのが、動画の性能が良いことで、この為にEXP505の出番が殆どなくなってしまった。(光学ズームは3倍なのであまり、望遠は撮影出来ない)

こんな訳で毎日鞄の中に入れて持ち歩いている。昨年の秋には、松阪市からの帰路にこのカメラを近鉄の社内に忘れたが、無事、無傷で戻ってきたりしたので、余計、愛着が深くなった。

ヨドバシカメラの店頭でIXYの新製品を調べてみたが、画素数が1200万画素、手振れ補正等高性能化されているが、どうゆう訳か、現行機種でDIGITAL70と同等、あるいは、それ以下の大きさの製品は見つからなかった。

他社製品では、OPTIOシリーズのある新製品が唯一、このカメラと同等であることが判ったが、購入する気にはならない。

メタリックなデザインと手触感、光学ファインダーのレンズ穴が、天空の城ラピュタに出てくるロボットの目みたいで格好良い(新製品のIXYはこの特長を無くしてしまっているものが多い。特にファインダー回りのデザインが簡略化されている。)

こういった訳で当分は使い続けることにする。

IXYで撮影した画像は、年月日毎にフォルダを作ってそこに整理している。つまり、フォルダ自体が、その時々の映像記録になっている。特にブログを作るようになってから撮影頻度が増えているので、写真日記の様になっている。

結構、過去の画像をみると面白かったりする。

そうなるともう、このカメラ2年半位使用し続けていることになる。

新製品が毎年いや、半年毎に発売されるので、少なくとも2世代以上も経過している。

使い始めて最初は、少し、コントラストが悪い等と思ったりした事もあったが、この前に持っていたOPTIOSとほぼ同じで煙草の箱位の大きさだし、液晶が大きいので、撮影した写真をその場で楽しむ事も出来る。

また、意外であったのが、動画の性能が良いことで、この為にEXP505の出番が殆どなくなってしまった。(光学ズームは3倍なのであまり、望遠は撮影出来ない)

こんな訳で毎日鞄の中に入れて持ち歩いている。昨年の秋には、松阪市からの帰路にこのカメラを近鉄の社内に忘れたが、無事、無傷で戻ってきたりしたので、余計、愛着が深くなった。

ヨドバシカメラの店頭でIXYの新製品を調べてみたが、画素数が1200万画素、手振れ補正等高性能化されているが、どうゆう訳か、現行機種でDIGITAL70と同等、あるいは、それ以下の大きさの製品は見つからなかった。

他社製品では、OPTIOシリーズのある新製品が唯一、このカメラと同等であることが判ったが、購入する気にはならない。

メタリックなデザインと手触感、光学ファインダーのレンズ穴が、天空の城ラピュタに出てくるロボットの目みたいで格好良い(新製品のIXYはこの特長を無くしてしまっているものが多い。特にファインダー回りのデザインが簡略化されている。)

こういった訳で当分は使い続けることにする。

IXYで撮影した画像は、年月日毎にフォルダを作ってそこに整理している。つまり、フォルダ自体が、その時々の映像記録になっている。特にブログを作るようになってから撮影頻度が増えているので、写真日記の様になっている。

結構、過去の画像をみると面白かったりする。

源氏物語千年紀にこんな論文が書けて幸せだなぁと思った。 ― 2008/04/13 17:49

金・土・日の3日間でようやく卒業論文「源氏物語の絵画化の手法」の草稿を書き上げた。

少しずつ資料を収集していたと言っても、残されていた作業も多く、幾つかの断片を書いていたと言っても草稿の形にまとめ上げるには、かなり、苦労があった。

今、ビールを飲んで、この文章を書いているが、作業で案外手間取るのは、註をつける作業で、註をつける段階で、この論文の問題点に気がついたりする。

前回は、「大和物語の話末表現について」の論文であったが、これは、枚数から見れば、卒論の3分の1程度。

紀要に掲載される論文の場合は、あまり、枚数を増やすと問題があるので20枚どまり。

修士論文は論外としながらも、久しぶりに50枚の規模の論文を書いて手応えあった。

最後のまとめを書き上げて、800字詰めのワープロフォーマットを見ると、26頁を指していた。図表を入れてだから、少し、枚数は足りないかもしれないが、殆ど計算通りに出来上がったので、唖然とする。

源氏物語の学部の卒論は、30年近く前に卒業した関西大学以来だから、改めて時の流れを感じる。

内容は、やはり、雲泥の差がある。30年前の自分は、今以上の愚かな存在であり、自分が表現したい事も表現仕切れない面があった。

そんな論文を審査して下さった清水好子先生には感謝したい。

今回の論文の註にも清水好子先生の論文が引用されている。

清水先生も昭和30年代に源氏物語の絵画化に関連する論文を書かれている。もう一度読み返してみたい。

亡くなる寸前まで、源氏物語の絵画化と音楽の問題について関心を持ち続けていらっしゃった事を鮮やかに記憶している。

4月後半から、5月の初めは、藤紫の花の季節は、先生が最も愛しておられた時期だった。にこやかなお顔が未だに目に浮かぶ。

今回、原稿では、柏木巻の薫君の五十日の誕生祝いの儀の場面を取りあげたが、本文の校合作業を行うと、やはり橋姫と共通し、別本系保坂本と共通本文を持つ部分が多く見受けられた。保坂本については、源氏物語別本集成の解説で、大阪大学の伊井教授が解説を書かれていたことを記憶している。特に第2部以降の書写年代は、鎌倉期に遡るという。

とすれば、定家の青表紙本に匹敵、もしくは、それ以上に古態を残しているテキストであり、平安末期に成立された源氏物語絵巻本文と共通箇所がある点は十分に頷ける事である。

今回の論文への取り組みの成果としては、古筆切、断簡のテキスト校合作業を行い、国宝源氏物語絵巻の失われてしまった部分についての推定について、室町期の源氏絵詞や近世以降の源氏絵と照合する作業が行えた事で、これは、復元された若紫巻を含めて大きな研究の成果であったと確信している。

自分としては、源氏物語千年紀に、この様な研究が行い得た事を慶賀の至りだと思っている。

図は、柏木巻「薫君誕生五十日のお祝い」の場面、この場面が源氏物語で御法の巻に次いで中心になる場面だと思う。卒論では、視点導入の分析を行った。

少しずつ資料を収集していたと言っても、残されていた作業も多く、幾つかの断片を書いていたと言っても草稿の形にまとめ上げるには、かなり、苦労があった。

今、ビールを飲んで、この文章を書いているが、作業で案外手間取るのは、註をつける作業で、註をつける段階で、この論文の問題点に気がついたりする。

前回は、「大和物語の話末表現について」の論文であったが、これは、枚数から見れば、卒論の3分の1程度。

紀要に掲載される論文の場合は、あまり、枚数を増やすと問題があるので20枚どまり。

修士論文は論外としながらも、久しぶりに50枚の規模の論文を書いて手応えあった。

最後のまとめを書き上げて、800字詰めのワープロフォーマットを見ると、26頁を指していた。図表を入れてだから、少し、枚数は足りないかもしれないが、殆ど計算通りに出来上がったので、唖然とする。

源氏物語の学部の卒論は、30年近く前に卒業した関西大学以来だから、改めて時の流れを感じる。

内容は、やはり、雲泥の差がある。30年前の自分は、今以上の愚かな存在であり、自分が表現したい事も表現仕切れない面があった。

そんな論文を審査して下さった清水好子先生には感謝したい。

今回の論文の註にも清水好子先生の論文が引用されている。

清水先生も昭和30年代に源氏物語の絵画化に関連する論文を書かれている。もう一度読み返してみたい。

亡くなる寸前まで、源氏物語の絵画化と音楽の問題について関心を持ち続けていらっしゃった事を鮮やかに記憶している。

4月後半から、5月の初めは、藤紫の花の季節は、先生が最も愛しておられた時期だった。にこやかなお顔が未だに目に浮かぶ。

今回、原稿では、柏木巻の薫君の五十日の誕生祝いの儀の場面を取りあげたが、本文の校合作業を行うと、やはり橋姫と共通し、別本系保坂本と共通本文を持つ部分が多く見受けられた。保坂本については、源氏物語別本集成の解説で、大阪大学の伊井教授が解説を書かれていたことを記憶している。特に第2部以降の書写年代は、鎌倉期に遡るという。

とすれば、定家の青表紙本に匹敵、もしくは、それ以上に古態を残しているテキストであり、平安末期に成立された源氏物語絵巻本文と共通箇所がある点は十分に頷ける事である。

今回の論文への取り組みの成果としては、古筆切、断簡のテキスト校合作業を行い、国宝源氏物語絵巻の失われてしまった部分についての推定について、室町期の源氏絵詞や近世以降の源氏絵と照合する作業が行えた事で、これは、復元された若紫巻を含めて大きな研究の成果であったと確信している。

自分としては、源氏物語千年紀に、この様な研究が行い得た事を慶賀の至りだと思っている。

図は、柏木巻「薫君誕生五十日のお祝い」の場面、この場面が源氏物語で御法の巻に次いで中心になる場面だと思う。卒論では、視点導入の分析を行った。

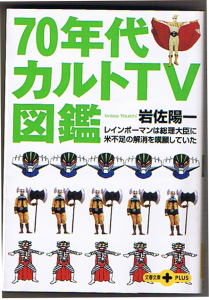

70年代カルトTV大図鑑(岩佐陽一著 文春文庫) ― 2008/04/14 23:46

仮面ライダーに始まる等身大変身キャラ黄金時代は、1970年代であるが、この頃には、私は、もうこんな子供番組について行けなかったが、弟が愛好していたので、つき合って良く見させられた。

そうした中で、レインボーマンは印象に残っている。

さて、『70年代カルトTV図鑑』では、「愛の戦士レインボーマン」では、

①独自のインド文化概念の形成

②グリコ・森永事件との関連

③ダイバダッタ論(何故、この様な人物造形がされたか)

④レインボーマンの敵である排日組織

⑤宗教団体お多福会

⑥日本人と同化した形で潜入する悪の組織

⑦宗教を利用した犯罪

⑧日本人の美意識の崩壊

⑨川内作品論

の概ね以上の内容が論じられている。

①は、当時、インドを訪問した日本人は今よりも少なく、仏教というよりもヨーガの国というイメージが強かった。

レインボーマンはヨガの修行を通じ、超人的存在への化生術を会得する。そして「ヨーガの眠り」という最大の弱点を抱えながら、日・月・火・水・木・金・土の化身への化生が可能になる。

②は作家川内氏がグリモリ犯を相手に1億円と引き替えに犯罪停止を呼びかけた。毒入り餃子事件の方が、今ではグリコよりも恐ろしい事件だが、当時は、大きな社会不安が生活意識の堕落によってもたらされた文化的ショックとして、認識されていた。

③ダイバダッタは、仏教では、釈迦のライバルとして登場し、教団クーデターを企てたが失敗、失脚する。その後も、王舎城の悲劇を引き起こした大悪人として扱われている。手元の岩波仏教事典によれば、アーナンダの兄とも釈迦のいとことも言われている。三逆罪(出仏身血、殺阿羅漢、破和合僧)を犯したとされている。法華経では、釈迦を補佐する善知識として登場する。その後、三蔵法師とも言われる玄奘は、ダイバダッタの子孫と逢っている。だから、ダイバダッタといっても、この釈迦のライバルと同一視を必ずしなければならない訳ではない。この本の著者は、川内氏の反骨精神からダイバダッタをレインボーマンの大恩人としての人物設定を行ったとしているが、必ずしもそんな訳ではないだろう。

④犯罪者グループは、「黄色い豚めをやっつけろぅ。」と歌いながら暗躍する。日本を敵視する姿勢は、現在、世界が中国を敵視する姿勢と変わらぬ言われの無い悪である。罪もない日本人を拉致する国家組織にも通じるが、既に、当時、拉致事件が発生していたが、表面化していなかった。しかし、日本の経済発展を憎む海外の視線を潜在的に感じていた日本人の深層心理と劣等感がこの様な犯罪者グループを生み出したのだと思う。

⑤宗教団体お多福会 レインボーマンが出来た1970年から20年も経過して、仏教系のカルト教団のテロ事件が発生し、その後も、カルト教団の事件が後を絶たない状況。拝金主義の教団は、何もカルトだけでもない。お多福会は、偽金づくりを行い、信者にまき散らす。これは、現在の信者から多額の布施を収奪し、横領するやり方とは逆であるが、その罪・咎は同様である。日本人の美しき価値観の喪失が、この様な邪悪な教団を産み出したのである。

⑥これも1990年代以降、組織犯罪形態が大きく変わり、悪を標榜して堂々と行うやり方ではなくて、潜入・潜伏型の組織犯罪に変わりつつあるが、当時は、浅間山荘事件等、ガンガンやる社会犯罪が中心であり、この様な21世紀型の犯罪はそれ程発生していなかったが、現在の状況をまさに予見していたと見られる。

⑦結局、悪の組織、「死ね死ね団」は、お多福会を利用して偽札を流布させる構造型犯罪を仕組んだ訳であるが、実際にも新興宗教教団(こういった団体の信者は自らの教団のことを絶対に新興宗教とはいわないのも面白い。)の上部組織に政治団体や秘密結社が絡んでおり、マネーロンダリングや教団を隠れ蓑に様々な悪事を企んでいる。当時の未来型犯罪を見事に予見している。

⑧レインボーマンが戦う悪は、日本人としての「誠(マコト)の美意識」が失われた結果、醜い淀んだ歪みと影が社会に発生し、それが、結果的に、社会犯罪に結びついていく訳で、このテーマは、「日本人のあるべき心とは」という事になるのだろうか。

それにしても空前絶後、前代未聞の「宗教型変身キャラ」であった訳だ。今、こんな番組を放映した一発で各種教団や某政治団体から圧力を受けて放送禁止処分になるだろう。(当時もそんな動きがあったようだ。)

レイボーマンから30年、今の世は、食糧パニックが早くて3年後にはやってくると予見され、かっては、排日主義に動いたアメリカの経済も崩壊、ドイツ共和国がレンテンマルクを発行した時代の様な超インフレがやってくる。社会福祉もインフラも年金も保険も地方公共政策も意味がなさなくなる。こうなれば、数百兆円の日本政府の借金も帳消しになるので、お多福会を作りたいのは、案外お上かも知れないなあと思ったりする。

そうした中で、レインボーマンは印象に残っている。

さて、『70年代カルトTV図鑑』では、「愛の戦士レインボーマン」では、

①独自のインド文化概念の形成

②グリコ・森永事件との関連

③ダイバダッタ論(何故、この様な人物造形がされたか)

④レインボーマンの敵である排日組織

⑤宗教団体お多福会

⑥日本人と同化した形で潜入する悪の組織

⑦宗教を利用した犯罪

⑧日本人の美意識の崩壊

⑨川内作品論

の概ね以上の内容が論じられている。

①は、当時、インドを訪問した日本人は今よりも少なく、仏教というよりもヨーガの国というイメージが強かった。

レインボーマンはヨガの修行を通じ、超人的存在への化生術を会得する。そして「ヨーガの眠り」という最大の弱点を抱えながら、日・月・火・水・木・金・土の化身への化生が可能になる。

②は作家川内氏がグリモリ犯を相手に1億円と引き替えに犯罪停止を呼びかけた。毒入り餃子事件の方が、今ではグリコよりも恐ろしい事件だが、当時は、大きな社会不安が生活意識の堕落によってもたらされた文化的ショックとして、認識されていた。

③ダイバダッタは、仏教では、釈迦のライバルとして登場し、教団クーデターを企てたが失敗、失脚する。その後も、王舎城の悲劇を引き起こした大悪人として扱われている。手元の岩波仏教事典によれば、アーナンダの兄とも釈迦のいとことも言われている。三逆罪(出仏身血、殺阿羅漢、破和合僧)を犯したとされている。法華経では、釈迦を補佐する善知識として登場する。その後、三蔵法師とも言われる玄奘は、ダイバダッタの子孫と逢っている。だから、ダイバダッタといっても、この釈迦のライバルと同一視を必ずしなければならない訳ではない。この本の著者は、川内氏の反骨精神からダイバダッタをレインボーマンの大恩人としての人物設定を行ったとしているが、必ずしもそんな訳ではないだろう。

④犯罪者グループは、「黄色い豚めをやっつけろぅ。」と歌いながら暗躍する。日本を敵視する姿勢は、現在、世界が中国を敵視する姿勢と変わらぬ言われの無い悪である。罪もない日本人を拉致する国家組織にも通じるが、既に、当時、拉致事件が発生していたが、表面化していなかった。しかし、日本の経済発展を憎む海外の視線を潜在的に感じていた日本人の深層心理と劣等感がこの様な犯罪者グループを生み出したのだと思う。

⑤宗教団体お多福会 レインボーマンが出来た1970年から20年も経過して、仏教系のカルト教団のテロ事件が発生し、その後も、カルト教団の事件が後を絶たない状況。拝金主義の教団は、何もカルトだけでもない。お多福会は、偽金づくりを行い、信者にまき散らす。これは、現在の信者から多額の布施を収奪し、横領するやり方とは逆であるが、その罪・咎は同様である。日本人の美しき価値観の喪失が、この様な邪悪な教団を産み出したのである。

⑥これも1990年代以降、組織犯罪形態が大きく変わり、悪を標榜して堂々と行うやり方ではなくて、潜入・潜伏型の組織犯罪に変わりつつあるが、当時は、浅間山荘事件等、ガンガンやる社会犯罪が中心であり、この様な21世紀型の犯罪はそれ程発生していなかったが、現在の状況をまさに予見していたと見られる。

⑦結局、悪の組織、「死ね死ね団」は、お多福会を利用して偽札を流布させる構造型犯罪を仕組んだ訳であるが、実際にも新興宗教教団(こういった団体の信者は自らの教団のことを絶対に新興宗教とはいわないのも面白い。)の上部組織に政治団体や秘密結社が絡んでおり、マネーロンダリングや教団を隠れ蓑に様々な悪事を企んでいる。当時の未来型犯罪を見事に予見している。

⑧レインボーマンが戦う悪は、日本人としての「誠(マコト)の美意識」が失われた結果、醜い淀んだ歪みと影が社会に発生し、それが、結果的に、社会犯罪に結びついていく訳で、このテーマは、「日本人のあるべき心とは」という事になるのだろうか。

それにしても空前絶後、前代未聞の「宗教型変身キャラ」であった訳だ。今、こんな番組を放映した一発で各種教団や某政治団体から圧力を受けて放送禁止処分になるだろう。(当時もそんな動きがあったようだ。)

レイボーマンから30年、今の世は、食糧パニックが早くて3年後にはやってくると予見され、かっては、排日主義に動いたアメリカの経済も崩壊、ドイツ共和国がレンテンマルクを発行した時代の様な超インフレがやってくる。社会福祉もインフラも年金も保険も地方公共政策も意味がなさなくなる。こうなれば、数百兆円の日本政府の借金も帳消しになるので、お多福会を作りたいのは、案外お上かも知れないなあと思ったりする。

『ダライ・ラマ 科学への旅』(ダライ・ラマ著 伊藤 真訳,2007,サンガ) ― 2008/04/16 00:08

『ダライ・ラマ 科学への旅』(ダライ・ラマ著 伊藤 真訳,2007,サンガ)

別の話題のダライ・ラマだからこの本を取りあげたのではない。

翻訳者の伊藤真氏は、1965年東京生まれで京都大学文学部を卒業後、佛教大学文学部及び佛教大学文学部大学院修士課程修了(仏教学専攻)と後書きにある。

この本にどの様な事が書かれているのか、各章毎の註の項目を抜き出してみよう。

序章

○素粒子物理学、○相対性理論、○量子力学、○量子物理学」

最初から、こんな理論物理学の用語が出てくるなんてとお思いだが、「仏教は現象科学である。」というのがダライ・ラマの考え方なのだから仕方がない。私も常日頃から仏教は科学だと思っており、その様なことをブログにもいろいろ書いているが、著者と私の考え方は最初から共通している。

仏教も科学も精神現象を扱うが、科学には、その様な必ずしも唯物とは言えない分野、むしろ意識(狭義の意味)に近い分野を扱うこともあれば、マテリアルそのものを扱う分野もある。ところが、物質現象の研究も突き詰めていけば、量子物理学等の段階になれば、不思議と唯物と唯識の境界線が見えてくる訳である。だから、ダライ・ラマは、むしろ、現代科学に最も近いところにいるという事になる。

第1章

○経験主義・経験論、○唯物主義・唯物論

チベット仏教の指導者、ダライ・ラマがずっと考え続けて来たこと、それは、極めて現実的かつ抽象的なことがらだった。この項目では、科学的唯物主義の問題点が指摘されている。芸術や倫理等についても、脳内で精神活動のつかさどる物質の化学反応で説明出来るのかという点である。一方、宗教的な象徴や抽象的な価値以外を認めない態度もこれとは両極にあり、どちらも視野が狭いということになる。仏教の持つ世界観は、この両者を全て包含していなければならないということを彼は、ずっと考えていたのである。

(私の疑問)経験は、現象を体験することだろう。でも、現象とはいったい何者なんだろう。フッサール(現象論の著者)もこの本に取りあげられており、なるほどと言う点もあるが、明確な結論は出されていない。

第2章

○ボードガヤー、○ナーランダー寺院、○アルバート・アインシュタイン、○ナーガールジュナ(龍樹)、○アサンガ(無著むちゃく)、○ヴァスバンドウ(世親)、○シャーンティデーーヴァ(寂天)、○ダールマキルティ(法称)、○ヴェルナー・ハイゼルベルク、ディクナーガー(陣那)、○ジッドゥ・クリシュナムルティ、○ツォンカバ

まるで「仏教学史」のテキストみたいなものだ。しかし、ダライ・ラマの全て体験談として書かれているのでたいしたものだ。ネールの『親が子に語る世界歴史』みたいなところもある。

この章はダライ・ラマの「学習の記録」である。幼い時から英才教育を受けた。特に仏教哲学や仏教思想の教育を受けたが、ポタラ宮には、天体望遠鏡や自動車、時計、もろもろの少年の好奇心を刺激する科学機械類が沢山あり、それらもダライ・ラマの思想形成に関与している。

経典・経験・儀式が中心の仏教も、これらの科学機器が同じ世界に存在している。科学は合理だが、ブッダの教えも科学的合理に通じるものがある。仏教がサイエンスであることは、ダライ・ラマは、自らの少年時の経験を観照的な考察によって純化し、一つの理論を導いた。結局、仏教は、そもそもは経験的考察に基づくものであることを覚られた。アビダルマ(大毘婆沙論)から龍樹『根本中頌』への道筋がつながっていったのである。これらの仏教科学の理論とワイツゼッカー等20世紀を代表する物理学者と直に対話すること、西洋科学の経験主義と5世紀の仏教科学者ディクナーガー7世紀ノダールマクルティの理論が比較検討されていった。特に推論の方法、演繹法では、仏教と西洋科学は共通している点もあるが、違っている点もある。 西洋科学は、20世紀初頭に起きたパラダイムシフトを契機に、客観的な唯物主義では、とても把握出来ない複雑な現象の解明に向いていった。

(私の疑問)説一切有部は、現象を因果関係によって説明しようとした。しかし、現象そのものが変化(つまりパラダイムシフト)し続けているので、その回答自体が無意味なものであった。『根本中頌』では、その様な変化自体も普遍化しようとしたが、果たして成功したのだろうか。

第3章

○ヴァイバーシカ(説一切有部)、○ダルマシュリー(法勝)、○アーネストラザフォード、○サウトラーンティカ(経量部)、○プラーサンギカ(帰謬論証派)、○カマラーシーラ(蓮華戒)、○チャンドラキールティ(月称)

この章では、20世紀の物理科学、量子物理学の大系を打ち立てる過程が、7世紀の説一切有部理論を脱却して、帰謬論証派を経て、チャンドラキールティ『プラサンナパター』の段階に到達し得た事実と比較している。

ダライ・ラマの少年から青年時代は、こうした理論物理学の革命的な出来事を直に体験出来る時代であった。

仏教を現象科学(サイエンス)としてみた場合との比較・検証が行われている。

こうして仏教の空理論によって到達し得た客観的実在概念と、相対性理論との共通性は、結局、ヴァイバーシカ原子理論と相まって量子物理学との関係性まで類似している点に気づかせられる訳である。

(私の疑問 『プラサンナパター』では、果たして、現象を越えた普遍的理論が確立されているのだろうか。)

第4章

○ビッグバン、○ブラフマン神、○アビダルマ、○ヴァジュラヤーナ、○カーラチャクラ(時輪)、○量子的真空、○華厳経、○有情のもの(あらゆる生命)

この章では、量子物理学が到達した宇宙観とヒンドゥーや仏教の宇宙観、そして、生命観を比較している。

非常に面白いのは、前項のパラダイムシフトで、パラダイムシフトというのは、結局、縁起・因果関係によって引き起こされる現象に過ぎないことが指摘されたが、ビッグバンについてもパラダイムシフトと同様に、何らかの因果であるという見方をされている点である。

宇宙の起源については、そもそも縁起理論では説明が難しい。縁起理論では、現象の内側のことしか判らないので、その現象がどの様なことが原因で引き起こされ、どの様に変化しようとしているのかを論理的に説明することは不可能である。

釈迦が回答していない十の質問やチベットの十四無記を挙げている。

仏教の宇宙論には、アビダルマ的宇宙論があり、それは、世親の倶舎論である。(東大寺大仏殿の大仏の蓮華座に描かれている三千世界の線刻画) アビダルマの宇宙観は、宇宙が段階的構造を持っていると考えている。アサンガ(無著)は、この宇宙の起源を縁起によって説明しようとしたが、成功しなかった。 カーラチャクラの説では、宇宙は、「空」から始まったとしている。つまり、宇宙自体の存在は、現象に過ぎない。空理論では、現象に始めも終わりもないから、起源等説明しようがない。 ビッグバンがはじめなのか、終わりなのかも判らないが、それを契機に「現象」として光、そして、物質が誕生し、それらは生命・有情のものの誕生につながっていく。

(私の疑問 時間は車輪の様に回り続けるのか、始めがあるのか、終わりがあるのか、時間の概念さえも現象であれば、一体、宇宙自体の存在も「空」であれば、有情のものさえも「空」であることになる。それでは、仏性自体も存在し得ないことになってしまう。)

この後、第5~第9章を経て、終章に至るが、それは、仏教的生命理論とDNA理論、生命とは何かの定義、進化論等を経て、結局、生命は「識」の世界に集約される。 結局、精神と物質的存在の2つの共存を図ることは、人類の未来につながる。科学は、物質的利益を得る為だけのものではなくて、こうした共存の方向性を探る事に意義があるという。

この本を読んで驚かされたのは、ダライ・ラマの視野の広さである。そして、理論そのものよりもその理論がどの様な現象を産み出し、その現象がどの様な形で伝播し、世界を造り上げているのか常に合理的に考えている点である。そこには、政治主義・主張の押しつけ、不合理な点は、ひとかけらも見当たらない。

別の話題のダライ・ラマだからこの本を取りあげたのではない。

翻訳者の伊藤真氏は、1965年東京生まれで京都大学文学部を卒業後、佛教大学文学部及び佛教大学文学部大学院修士課程修了(仏教学専攻)と後書きにある。

この本にどの様な事が書かれているのか、各章毎の註の項目を抜き出してみよう。

序章

○素粒子物理学、○相対性理論、○量子力学、○量子物理学」

最初から、こんな理論物理学の用語が出てくるなんてとお思いだが、「仏教は現象科学である。」というのがダライ・ラマの考え方なのだから仕方がない。私も常日頃から仏教は科学だと思っており、その様なことをブログにもいろいろ書いているが、著者と私の考え方は最初から共通している。

仏教も科学も精神現象を扱うが、科学には、その様な必ずしも唯物とは言えない分野、むしろ意識(狭義の意味)に近い分野を扱うこともあれば、マテリアルそのものを扱う分野もある。ところが、物質現象の研究も突き詰めていけば、量子物理学等の段階になれば、不思議と唯物と唯識の境界線が見えてくる訳である。だから、ダライ・ラマは、むしろ、現代科学に最も近いところにいるという事になる。

第1章

○経験主義・経験論、○唯物主義・唯物論

チベット仏教の指導者、ダライ・ラマがずっと考え続けて来たこと、それは、極めて現実的かつ抽象的なことがらだった。この項目では、科学的唯物主義の問題点が指摘されている。芸術や倫理等についても、脳内で精神活動のつかさどる物質の化学反応で説明出来るのかという点である。一方、宗教的な象徴や抽象的な価値以外を認めない態度もこれとは両極にあり、どちらも視野が狭いということになる。仏教の持つ世界観は、この両者を全て包含していなければならないということを彼は、ずっと考えていたのである。

(私の疑問)経験は、現象を体験することだろう。でも、現象とはいったい何者なんだろう。フッサール(現象論の著者)もこの本に取りあげられており、なるほどと言う点もあるが、明確な結論は出されていない。

第2章

○ボードガヤー、○ナーランダー寺院、○アルバート・アインシュタイン、○ナーガールジュナ(龍樹)、○アサンガ(無著むちゃく)、○ヴァスバンドウ(世親)、○シャーンティデーーヴァ(寂天)、○ダールマキルティ(法称)、○ヴェルナー・ハイゼルベルク、ディクナーガー(陣那)、○ジッドゥ・クリシュナムルティ、○ツォンカバ

まるで「仏教学史」のテキストみたいなものだ。しかし、ダライ・ラマの全て体験談として書かれているのでたいしたものだ。ネールの『親が子に語る世界歴史』みたいなところもある。

この章はダライ・ラマの「学習の記録」である。幼い時から英才教育を受けた。特に仏教哲学や仏教思想の教育を受けたが、ポタラ宮には、天体望遠鏡や自動車、時計、もろもろの少年の好奇心を刺激する科学機械類が沢山あり、それらもダライ・ラマの思想形成に関与している。

経典・経験・儀式が中心の仏教も、これらの科学機器が同じ世界に存在している。科学は合理だが、ブッダの教えも科学的合理に通じるものがある。仏教がサイエンスであることは、ダライ・ラマは、自らの少年時の経験を観照的な考察によって純化し、一つの理論を導いた。結局、仏教は、そもそもは経験的考察に基づくものであることを覚られた。アビダルマ(大毘婆沙論)から龍樹『根本中頌』への道筋がつながっていったのである。これらの仏教科学の理論とワイツゼッカー等20世紀を代表する物理学者と直に対話すること、西洋科学の経験主義と5世紀の仏教科学者ディクナーガー7世紀ノダールマクルティの理論が比較検討されていった。特に推論の方法、演繹法では、仏教と西洋科学は共通している点もあるが、違っている点もある。 西洋科学は、20世紀初頭に起きたパラダイムシフトを契機に、客観的な唯物主義では、とても把握出来ない複雑な現象の解明に向いていった。

(私の疑問)説一切有部は、現象を因果関係によって説明しようとした。しかし、現象そのものが変化(つまりパラダイムシフト)し続けているので、その回答自体が無意味なものであった。『根本中頌』では、その様な変化自体も普遍化しようとしたが、果たして成功したのだろうか。

第3章

○ヴァイバーシカ(説一切有部)、○ダルマシュリー(法勝)、○アーネストラザフォード、○サウトラーンティカ(経量部)、○プラーサンギカ(帰謬論証派)、○カマラーシーラ(蓮華戒)、○チャンドラキールティ(月称)

この章では、20世紀の物理科学、量子物理学の大系を打ち立てる過程が、7世紀の説一切有部理論を脱却して、帰謬論証派を経て、チャンドラキールティ『プラサンナパター』の段階に到達し得た事実と比較している。

ダライ・ラマの少年から青年時代は、こうした理論物理学の革命的な出来事を直に体験出来る時代であった。

仏教を現象科学(サイエンス)としてみた場合との比較・検証が行われている。

こうして仏教の空理論によって到達し得た客観的実在概念と、相対性理論との共通性は、結局、ヴァイバーシカ原子理論と相まって量子物理学との関係性まで類似している点に気づかせられる訳である。

(私の疑問 『プラサンナパター』では、果たして、現象を越えた普遍的理論が確立されているのだろうか。)

第4章

○ビッグバン、○ブラフマン神、○アビダルマ、○ヴァジュラヤーナ、○カーラチャクラ(時輪)、○量子的真空、○華厳経、○有情のもの(あらゆる生命)

この章では、量子物理学が到達した宇宙観とヒンドゥーや仏教の宇宙観、そして、生命観を比較している。

非常に面白いのは、前項のパラダイムシフトで、パラダイムシフトというのは、結局、縁起・因果関係によって引き起こされる現象に過ぎないことが指摘されたが、ビッグバンについてもパラダイムシフトと同様に、何らかの因果であるという見方をされている点である。

宇宙の起源については、そもそも縁起理論では説明が難しい。縁起理論では、現象の内側のことしか判らないので、その現象がどの様なことが原因で引き起こされ、どの様に変化しようとしているのかを論理的に説明することは不可能である。

釈迦が回答していない十の質問やチベットの十四無記を挙げている。

仏教の宇宙論には、アビダルマ的宇宙論があり、それは、世親の倶舎論である。(東大寺大仏殿の大仏の蓮華座に描かれている三千世界の線刻画) アビダルマの宇宙観は、宇宙が段階的構造を持っていると考えている。アサンガ(無著)は、この宇宙の起源を縁起によって説明しようとしたが、成功しなかった。 カーラチャクラの説では、宇宙は、「空」から始まったとしている。つまり、宇宙自体の存在は、現象に過ぎない。空理論では、現象に始めも終わりもないから、起源等説明しようがない。 ビッグバンがはじめなのか、終わりなのかも判らないが、それを契機に「現象」として光、そして、物質が誕生し、それらは生命・有情のものの誕生につながっていく。

(私の疑問 時間は車輪の様に回り続けるのか、始めがあるのか、終わりがあるのか、時間の概念さえも現象であれば、一体、宇宙自体の存在も「空」であれば、有情のものさえも「空」であることになる。それでは、仏性自体も存在し得ないことになってしまう。)

この後、第5~第9章を経て、終章に至るが、それは、仏教的生命理論とDNA理論、生命とは何かの定義、進化論等を経て、結局、生命は「識」の世界に集約される。 結局、精神と物質的存在の2つの共存を図ることは、人類の未来につながる。科学は、物質的利益を得る為だけのものではなくて、こうした共存の方向性を探る事に意義があるという。

この本を読んで驚かされたのは、ダライ・ラマの視野の広さである。そして、理論そのものよりもその理論がどの様な現象を産み出し、その現象がどの様な形で伝播し、世界を造り上げているのか常に合理的に考えている点である。そこには、政治主義・主張の押しつけ、不合理な点は、ひとかけらも見当たらない。

最近のコメント