異常気象 ― 2008/10/28 22:28

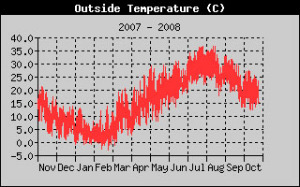

佛大の気象観測(自動装置)の気温グラフだが、1年間グラフでは、今月の気温が異常に高い(前年比5℃)ので、不気味だと思っている。

http://www.bunet.jp/weather/year.html

また、高温天候なのに気圧は、9月から平年値を大幅に下回っている。

これらの状況は何を意味するのだろうか。異常な気象変動なのだろうか。

それとも.......

気象庁では次の様に説明している。

http://www.jma.go.jp/jma/press/0810/10c/elnino200810.html

結局、エルニーニョ、ラニーニャといった異常気象ではないという。

でも、とにかく不気味だ。

http://www.bunet.jp/weather/year.html

また、高温天候なのに気圧は、9月から平年値を大幅に下回っている。

これらの状況は何を意味するのだろうか。異常な気象変動なのだろうか。

それとも.......

気象庁では次の様に説明している。

http://www.jma.go.jp/jma/press/0810/10c/elnino200810.html

結局、エルニーニョ、ラニーニャといった異常気象ではないという。

でも、とにかく不気味だ。

チベットの十二支について「レッツ学校!」で学ぶ ― 2008/10/28 22:43

「レッツ学校!」に嵌っていることは、先日取りあげた。

http://fry.asablo.jp/blog/2008/10/27/3851713

この学校の授業内容は極めて豊富である。しりとり遊びを通じて、ボキャブラリーが増えていく。

物語ごっこもあり、好きな物語(小説)は、ネコやウサキャラに聞かれて、「源氏物語」と答えると、「主人公は誰?」「敵役は、誰?」と聞かれて光源氏とか柏木等とか適当に回答していくと、生徒達が勝手に源氏物語を「ゆるキャラ風」の物語に作り替えてくれる。

教養講座では、十二支を覚える遊びがある。まず、十二支を暗記して、それから時刻や年号等をあてていく遊び。

その中で、中国の十二支には、ネコは登場しないが、チベットやタイの十二支には、登場するとあり、「フーーーーン」と思ってインターネットで調べてみると、

以下の解説が出てきた。

http://www.massangeana.com/mas/cgi-bin/iroiro.cgi/lingua/etc/dizhimao.html

どうやらガセネタらしい。チベット語での、ネコは、 zhi mi, zhum bu, byi la などというらしい。でも卯がネコという記述は正しくないという。

世界中に卯がネコとされているというのがあるらしいが、単なる発音の類似ということらしい。

本当かな。

単なるゲームだから、ジョークとして考えれば良いと思う。

それにしても、ここに出てくる動物学校の生徒達は、実は、思考パターンは大人である。だから、大人の言葉をどんどん教え込んでいくと、朝の登校時等、とんでもない会話が聞けたりして、面白い。

http://fry.asablo.jp/blog/2008/10/27/3851713

この学校の授業内容は極めて豊富である。しりとり遊びを通じて、ボキャブラリーが増えていく。

物語ごっこもあり、好きな物語(小説)は、ネコやウサキャラに聞かれて、「源氏物語」と答えると、「主人公は誰?」「敵役は、誰?」と聞かれて光源氏とか柏木等とか適当に回答していくと、生徒達が勝手に源氏物語を「ゆるキャラ風」の物語に作り替えてくれる。

教養講座では、十二支を覚える遊びがある。まず、十二支を暗記して、それから時刻や年号等をあてていく遊び。

その中で、中国の十二支には、ネコは登場しないが、チベットやタイの十二支には、登場するとあり、「フーーーーン」と思ってインターネットで調べてみると、

以下の解説が出てきた。

http://www.massangeana.com/mas/cgi-bin/iroiro.cgi/lingua/etc/dizhimao.html

どうやらガセネタらしい。チベット語での、ネコは、 zhi mi, zhum bu, byi la などというらしい。でも卯がネコという記述は正しくないという。

世界中に卯がネコとされているというのがあるらしいが、単なる発音の類似ということらしい。

本当かな。

単なるゲームだから、ジョークとして考えれば良いと思う。

それにしても、ここに出てくる動物学校の生徒達は、実は、思考パターンは大人である。だから、大人の言葉をどんどん教え込んでいくと、朝の登校時等、とんでもない会話が聞けたりして、面白い。

デニス・ラッセル・デービス ― 2008/10/28 23:23

この禿頭のオッサン(人の事は言えないが)はデニス・ラッセル・デービスといって、オーケストラ指揮者である。

Wikiによると、1944年アメリカ合衆国の指揮者で、オハイオ州の生まれ、ジュリアード音楽院で学んだ後、ヨーロッパの地方の歌劇場の指揮者を歴任した後、リンツ・ブルックナー管弦楽団の指揮者となっており、ブルックナーの音楽以外に現代音楽も手がける等、多彩な活動を行っている。

写真のCDは、リンツ・ブルックナー管弦楽団によるブルックナーの交響曲第9番と第7番。

ワルティ梅田店で1枚514円、2枚で1000円ちょっとという安物CDである。

もっとも、ITUNEでもこの程度の値段で音源が購入出来るようで、それ程、安いとは思えないが、非圧縮で最新デジタル録音のブルックナー演奏が聴けるので、購入。

演奏は、第9番の第1楽章の序奏を聴いただけで、「一体、この指揮者は何者なんだ。」と衝撃を受ける。

超スローテンポでの始まりである。これは、シューリヒトは無論、オイゲン・ヨーフム、朝比奈、クナパーツブッシュ等のブルックナー指揮者とは、全く別の世界である。通常テンポの6~7割位の遅さ。

この序奏は、ブルックナーがベートーヴェンのソナタ形式の序奏部を手本に、彼なりに不器用に表現しており、遅いテンポから徐々に加速していき、離陸速度に達する部分であるが、こんなに遅いテンポを採る場合は、急加速を意図(フルトヴェングラー風)、あるいは、遅いまま貫き通す(クレンペラー・晩年のクナ風)のいずれかであるが、デービスの場合は、速度の変化は、フルトヴェングラーよりも激しいのに少しも劇性を伴わない。

つまり、「神の啓示を待つしもべ達の厳かな雰囲気」とでも言おうか、序奏の沈鬱な神秘的な雰囲気を表現する為にテンポを落としているので、後のアレグロに向けて急加速・劇性を表現する為ではない。

だから、遅いテンポなのに無作為に聞こえる(実際には精緻に計算されている)ので、シューリヒト的な透明感と淡泊さを、スローテンポの中で表現している。

私は、この演奏に凄く惹かれる。ブルックナーと言えば、権威主義で、ヴァントや晩年の朝比奈(脳硬直の様な感じさえする)演奏が、一部の音楽評論家や受験産業の煽動でもてはやされている中で、無作為な表現の素晴らしさに強く惹かれる。

このブルックナーは、「宇宙の鳴動が聞こえる」といった音楽ではなくて、不器用なブルックナーがカソリックの信仰生活の中での日常的な霊的体験を音化したに過ぎず、指揮者の巨匠性とは無縁の音楽である。

さて、このデービスの演奏は、その後は、安全運転でテンポの変化がフレーズ内で行われるといった方法では、なくて、それぞれのフレーズ毎に固有速度を持っていて、それらが、パッチワークの様に組み合わされて1つの楽章を組み立てていく手法がユニークである。また、絃楽器のビブラートや金管楽器の倍音(つまり割った音)は抑えられて、控えめに地味に演奏される。

静かな、実に静かな演奏である。

面白いのは、序章の超スローテンポが、第3楽章、あの全ての生命が原子レベルに全て、分解されていくような、永遠の安息への憧れとも言える神秘的なアダージョ楽章の中で、半音進行の第1主題モティーフの再現前の部分で再び出現する。

突然出てくるので唐突なイメージを受けるが、やはり、首尾一貫した音構造の再現というコンセプトで納得させられる。

この指揮者のブルックナーは、巨匠の権威とかけ離れているので、評価は低く、処分価格でCDが販売されているが、実に楽しく良い演奏だと思う。

これ以外にブルックナー交響曲第4番「ロマンティシュ」第1稿の第2楽章のテンポ・リズム感も実に新鮮で面白い。

森の中を木こりと小人が行進していく有様を彷彿とさせるが、同時に散華の花が散る様な法悦と無常感を感じさせられる。

第7番の第2楽章も実に美しく淡泊に演奏されていく。

いずれにしても後期ロマン主義とは、完全にかけ離れた表現だと思う。

Wikiによると、1944年アメリカ合衆国の指揮者で、オハイオ州の生まれ、ジュリアード音楽院で学んだ後、ヨーロッパの地方の歌劇場の指揮者を歴任した後、リンツ・ブルックナー管弦楽団の指揮者となっており、ブルックナーの音楽以外に現代音楽も手がける等、多彩な活動を行っている。

写真のCDは、リンツ・ブルックナー管弦楽団によるブルックナーの交響曲第9番と第7番。

ワルティ梅田店で1枚514円、2枚で1000円ちょっとという安物CDである。

もっとも、ITUNEでもこの程度の値段で音源が購入出来るようで、それ程、安いとは思えないが、非圧縮で最新デジタル録音のブルックナー演奏が聴けるので、購入。

演奏は、第9番の第1楽章の序奏を聴いただけで、「一体、この指揮者は何者なんだ。」と衝撃を受ける。

超スローテンポでの始まりである。これは、シューリヒトは無論、オイゲン・ヨーフム、朝比奈、クナパーツブッシュ等のブルックナー指揮者とは、全く別の世界である。通常テンポの6~7割位の遅さ。

この序奏は、ブルックナーがベートーヴェンのソナタ形式の序奏部を手本に、彼なりに不器用に表現しており、遅いテンポから徐々に加速していき、離陸速度に達する部分であるが、こんなに遅いテンポを採る場合は、急加速を意図(フルトヴェングラー風)、あるいは、遅いまま貫き通す(クレンペラー・晩年のクナ風)のいずれかであるが、デービスの場合は、速度の変化は、フルトヴェングラーよりも激しいのに少しも劇性を伴わない。

つまり、「神の啓示を待つしもべ達の厳かな雰囲気」とでも言おうか、序奏の沈鬱な神秘的な雰囲気を表現する為にテンポを落としているので、後のアレグロに向けて急加速・劇性を表現する為ではない。

だから、遅いテンポなのに無作為に聞こえる(実際には精緻に計算されている)ので、シューリヒト的な透明感と淡泊さを、スローテンポの中で表現している。

私は、この演奏に凄く惹かれる。ブルックナーと言えば、権威主義で、ヴァントや晩年の朝比奈(脳硬直の様な感じさえする)演奏が、一部の音楽評論家や受験産業の煽動でもてはやされている中で、無作為な表現の素晴らしさに強く惹かれる。

このブルックナーは、「宇宙の鳴動が聞こえる」といった音楽ではなくて、不器用なブルックナーがカソリックの信仰生活の中での日常的な霊的体験を音化したに過ぎず、指揮者の巨匠性とは無縁の音楽である。

さて、このデービスの演奏は、その後は、安全運転でテンポの変化がフレーズ内で行われるといった方法では、なくて、それぞれのフレーズ毎に固有速度を持っていて、それらが、パッチワークの様に組み合わされて1つの楽章を組み立てていく手法がユニークである。また、絃楽器のビブラートや金管楽器の倍音(つまり割った音)は抑えられて、控えめに地味に演奏される。

静かな、実に静かな演奏である。

面白いのは、序章の超スローテンポが、第3楽章、あの全ての生命が原子レベルに全て、分解されていくような、永遠の安息への憧れとも言える神秘的なアダージョ楽章の中で、半音進行の第1主題モティーフの再現前の部分で再び出現する。

突然出てくるので唐突なイメージを受けるが、やはり、首尾一貫した音構造の再現というコンセプトで納得させられる。

この指揮者のブルックナーは、巨匠の権威とかけ離れているので、評価は低く、処分価格でCDが販売されているが、実に楽しく良い演奏だと思う。

これ以外にブルックナー交響曲第4番「ロマンティシュ」第1稿の第2楽章のテンポ・リズム感も実に新鮮で面白い。

森の中を木こりと小人が行進していく有様を彷彿とさせるが、同時に散華の花が散る様な法悦と無常感を感じさせられる。

第7番の第2楽章も実に美しく淡泊に演奏されていく。

いずれにしても後期ロマン主義とは、完全にかけ離れた表現だと思う。

やはり、プライバシーの侵害に ― 2008/10/28 23:47

「あなたの家は、カメラで監視されていて、データベースに勝手に掲載されている。」

こうしたことが、知らない間に行われている。

http://fry.asablo.jp/blog/2008/10/05/3802008

この様に以前、ブログにアップしたが、今日(10月28日)のNHK報道特集で、ストリートカメラとプライバシー侵害の問題について、取りあげられていた。

やはり、アメリカでも訴訟沙汰になっている。日本の場合、こういった係争の事例はない。

番組での解説では、「公道からの撮影は法律的には問題ない。」

というのだが、家の中や汚れた洗濯物等を無断で撮影され、人間の顔はマスク処理しているとしているが、実際には、街を歩いている人の顔までまともに映し出されている。

「掲載中止の申し入れがあれば、受け付ける」とのGoogle側の話だが、実際には、GoogleEarthには、その様な記述やアクセス手段は提供されていない。

少なくともニュータウンの1戸1戸の家を全て撮影するというのは、異常な事態である。

何故、この様な画像が撮影されたのかという問題については、結局、地域のリフォームや不動産販売会社のデータベースとして、GoogleEarthにストリートカメラの写真を掲載しているので、結局、個人のプライバシーや肖像権、意匠権を営利目的に転用されているというのが事実となっている。

こうしたことが、知らない間に行われている。

http://fry.asablo.jp/blog/2008/10/05/3802008

この様に以前、ブログにアップしたが、今日(10月28日)のNHK報道特集で、ストリートカメラとプライバシー侵害の問題について、取りあげられていた。

やはり、アメリカでも訴訟沙汰になっている。日本の場合、こういった係争の事例はない。

番組での解説では、「公道からの撮影は法律的には問題ない。」

というのだが、家の中や汚れた洗濯物等を無断で撮影され、人間の顔はマスク処理しているとしているが、実際には、街を歩いている人の顔までまともに映し出されている。

「掲載中止の申し入れがあれば、受け付ける」とのGoogle側の話だが、実際には、GoogleEarthには、その様な記述やアクセス手段は提供されていない。

少なくともニュータウンの1戸1戸の家を全て撮影するというのは、異常な事態である。

何故、この様な画像が撮影されたのかという問題については、結局、地域のリフォームや不動産販売会社のデータベースとして、GoogleEarthにストリートカメラの写真を掲載しているので、結局、個人のプライバシーや肖像権、意匠権を営利目的に転用されているというのが事実となっている。

最近のコメント