雨の平等院 ― 2006/07/03 09:31

昨日は、佛教大学のスクーリング(デジタルアーカイブス実習)で宇治の平等院を訪問、住職に案内していただき、庭園、寺院、ミュージアムを見学した。天候はあいにく雨というか、嵐みたいな天候でした。阿弥陀堂に入った途端に空が真っ暗となり、雷が鳴り響き、どうどうと雨混じりの風が吹き込んできました。こんな訳で、庭園をゆっくり鑑賞している暇はなかったけれど、博物館では、修復、復元された数々の名宝を拝見、その後、再び庭に出てみたら、雨は嘘の様にあがり、蓮の綺麗な花が咲いていた。数百年前の蓮が蘇ったとか。この蓮の色合いと、平安時代の仏教美術の色彩がうまく、コラボレートしている様な感覚だった。

宇治平等院オフィシャルサイト http://www.byodoin.or.jp/

(実際にデジタルアーカイブの一部が体験できる。)

宇治川の流れとサギ ― 2006/07/04 12:37

宇治の駅には、待ち合わせの時間よりも早くついてしまったので、その辺をブラブラしていたが、宇治川の流れが激しかったので、何気なく眺めているとサギがとまっていたので、暇つぶしにIXYでパシャリ。結構、傘を差しながら片手での撮影なので、手ぶれが心配であったが、良く写ってくれたと思う。鳥類の中では、私はあまりサギは好きではないが、なんとなく様になる感じには惹かれる。

とうとう壊れてしまった ― 2006/07/06 09:00

世間、一般の人達は、屋外でメールしたり、WEBをみたりするのにどの様な機器を使っているのだろうか。

自分の場合、携帯は持っているが、Iモード料金が高い上に、携帯専用のWEBしか見る事が出来ないので、モバイル端末を愛用して来た。ウィンドウズCEのOSが入ったカシオペアシリーズは、最初の機種から使って来て、昨日まで、カシオペアBE-500と言う機種をこの4年間使い続けて来た。これに、コンパクトフラッシュのインターフェースに挿入して使用するウィルコムのPHSを組み合わせて使用している。固定料金なので、インターネットは使い放題だし、ノートパソコンにも利用できるので、通信速度は遅いものの、手放せない通信環境だと思う。

昨日、喫茶店で、BE-500を鞄から出してみて唖然とした。液晶が見事に砕け散っている。割れた面を見ると液晶パネルの薄い事!その前にカバーが破損して裸で鞄に入れていたのだが、これ程、液晶パネルがもろいものだと思わなかった。

BE-500は、とうに開発元のCASIOにも見捨てられた可哀想な製品だが、出先でのメールのやりとりや、WEB閲覧、そして、OUTLOOKと連動したスケジュール管理に活躍して来た。値段の割に役に立ち、バッテリーが使えなくなった最近では、外部のポータブル電源を接続して、使い続けて来た愛機である。

こうして、モバイル環境を失った私は、途方に暮れている。ヨドバシの店員に聞くと、この様な端末は、現在、殆ど利用者がないらしい。ウィルコムの例の機種とザウルスしかないと言うが、どちらもハードの価格は、高価である。BE-500は、たしか2万円位で購ったと思うが、その倍以上の値段を出しても使用できる機能は変わらないので、結局、BE-500を修理するか、中古品を探す以外に方法はないようだ。

自分の場合、携帯は持っているが、Iモード料金が高い上に、携帯専用のWEBしか見る事が出来ないので、モバイル端末を愛用して来た。ウィンドウズCEのOSが入ったカシオペアシリーズは、最初の機種から使って来て、昨日まで、カシオペアBE-500と言う機種をこの4年間使い続けて来た。これに、コンパクトフラッシュのインターフェースに挿入して使用するウィルコムのPHSを組み合わせて使用している。固定料金なので、インターネットは使い放題だし、ノートパソコンにも利用できるので、通信速度は遅いものの、手放せない通信環境だと思う。

昨日、喫茶店で、BE-500を鞄から出してみて唖然とした。液晶が見事に砕け散っている。割れた面を見ると液晶パネルの薄い事!その前にカバーが破損して裸で鞄に入れていたのだが、これ程、液晶パネルがもろいものだと思わなかった。

BE-500は、とうに開発元のCASIOにも見捨てられた可哀想な製品だが、出先でのメールのやりとりや、WEB閲覧、そして、OUTLOOKと連動したスケジュール管理に活躍して来た。値段の割に役に立ち、バッテリーが使えなくなった最近では、外部のポータブル電源を接続して、使い続けて来た愛機である。

こうして、モバイル環境を失った私は、途方に暮れている。ヨドバシの店員に聞くと、この様な端末は、現在、殆ど利用者がないらしい。ウィルコムの例の機種とザウルスしかないと言うが、どちらもハードの価格は、高価である。BE-500は、たしか2万円位で購ったと思うが、その倍以上の値段を出しても使用できる機能は変わらないので、結局、BE-500を修理するか、中古品を探す以外に方法はないようだ。

自分自身とのコミュニケーション ― 2006/07/06 19:47

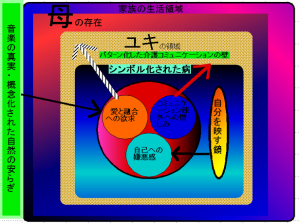

前回書いた社会学に関する文章で、「自己と他者」で認識されるユニバースと言う文章を書いたが、例えば、コミュニケーション障害の場合にはどうなるのだろうか。

この件について佛教大学の臨床社会学のスクーリングで、幼い頃に重い病気を患って、母親を通してしかコミュニケーションが出来ない少女のケースが取り上げられた。

この少女(ユキという)にとって「病」そのものがシンボル化されて、更に、このシンボルを通してようやく母親とコミュニケーションが成り立ち、更に、母親を通して家族→外界との接触がようやく成り立っている。

健常者に比べて非常狭い閉ざされた世界である。しかし、少女の世界は、この限られたコミュニケーションを通して維持されている。

閉鎖的なコミュニケーション環境の中で、少女は、自己を映す鏡(心の中で)に写った「自分」との対話(内的なコミュニケーション)を行い、結局、自己憎悪と言った状況を産み出してしまう。

少女の心の中は、①愛と融合への欲求、②コミュニケーション阻害(母親)への憎しみ、③自己への嫌悪感で満たされている。

少女の愛と融合への欲求を満たしてくれるものは、音楽・概念化された自然の安らぎしかない。(図参照)

スクーリングでは、ユキをどうすれば、救い出せるのか言った事が話し合われたと記憶しているが、結局、結論は出せず、ディベートに終わってしまった。

興味深いのは、人は、コミュニケーションが決定的に阻害されても、限られた外的情報から、あらゆるものを感じ取ろうとし、それを元に自己像を作り上げ、自分自身とのコミュニケーションを通じて世界を認識する点である。

これは、普通の人でも同様で、社会からの役割期待に応えている自分を常に思い浮かべ、外界への行動やコミュニケーション、更にそのフィードバックへの対応をシミュレートしている訳である。

この点が、前回とりあげたロボットの場合と異なる点であると思う。ロボットには、この様な自己像を築く事は出来ないだろう。

参考文献:『ユキの日記 病める少女の20年』 みすず書房 笠原嘉編

文化庁予算 ― 2006/07/10 12:34

昨日まで、佛教大学(通信制)のデジタルアーカイブのスクーリングに出席していたが、文化庁の文化遺産保護関連の平成18年度予算について、講師の先生から全体で約で1016億円で前年に比べて9億5700万円の減額となったとの説明があった。

予算項目は、◎文化芸術立国プロジェクトの推進、◎文化財の次世代への継承と国際協力の推進、◎文化芸術振興のための文化拠点の3項目となっており、その内、文化財の次世代への継承と国際協力への推進は、347億8,700万円で前年に比べて2億9,300万円の減額となっている。更にその内訳では、文化財の保護・整備活用については、346億3,200万円で前年に比べて3億1,100万円の減額となっている。

また、これらの文化財を展示する美術館・博物館活動の推進については、275億9,500万円で前年に比べて14億7,100万円の大規模の削減が行われている。

文化財の次世代への継承の予算では、今年度は、高松塚問題への対策費にかなりの部分が割り当てられており、他の文化財の保存・修復作業への予算減額で実際の活動にも影響が出てきていると言う。ましてや、美術館・博物館活動資金の大がかりな減額の影響も大きい。

最近での博物館の職員には、博物館学芸員(常勤・非常勤)以外に、デジタルアーキビストと言う職種を置くところも増えている。文化財関係の予算が一斉減額となる中で、デジタルアーカイブの事業については、国のe-ジャパン戦略と連携しており、重点的に予算が配分される動きとなっている。

デジタルアーカイブスへの取り組み状況によって、行政からの資金助成が厳しく審査される状況となっている。デジタルアーカイブは、ただ、単に文化財の画像等をデジタル保存するだけでなくて、そのデータの加工性・移動の便利さの特性を活かして、幅広い利活用に供される点で行政の高い評価を受けている。

しかし、同時にこれまで地道で時間がかかる伝統的手法での修復活動等の努力を続けて来た活動や美術館、寺院への文化財保護助成が削減される可能性も出てきている事も事実である。

文化財の保存性とデジタルアーカイブは、必ずしも結合しない。復元作業に分析された情報や研究成果が活用できる等のメリットもあるが、アーカイブスのデータベース自体の信頼性は、脆弱だ。デジタルメディアの保存面での信頼性については、数100年、1000年という保存耐え得る手法は、開発されていない。この為、5~10年単位でのメディアコンバートが必要になってくるが、これらを永続的に行えるだけの環境が継続すると言う保証はない。更に、急激な技術革新の流れの中で、データ自体が陳腐化する懸念もある。デジタル技術については、未完成であり、現状の手法がベストであるとは、言い切れないのである。宇治の平等院のアーカイブでは、3次元レーザーによる解析も行うが、伝統的手法による保存・修復や、写真版等のアナログ技術に並行して行われて、適宜使い分けられている。

「文化力」と行政では簡単に言い切るが、「文化」と「力」を結びつける発想こそが、日本の文化行政の不毛度を示しているのではないだろうか。特に、コンピュータテクノロジーが、「力」に結びつくというのが、21世紀商業資本主義の「信仰」となっているようだが、真の「文化」や「文化財」の価値について、私たち利用者の立場で考える必要があるだろう。

予算項目は、◎文化芸術立国プロジェクトの推進、◎文化財の次世代への継承と国際協力の推進、◎文化芸術振興のための文化拠点の3項目となっており、その内、文化財の次世代への継承と国際協力への推進は、347億8,700万円で前年に比べて2億9,300万円の減額となっている。更にその内訳では、文化財の保護・整備活用については、346億3,200万円で前年に比べて3億1,100万円の減額となっている。

また、これらの文化財を展示する美術館・博物館活動の推進については、275億9,500万円で前年に比べて14億7,100万円の大規模の削減が行われている。

文化財の次世代への継承の予算では、今年度は、高松塚問題への対策費にかなりの部分が割り当てられており、他の文化財の保存・修復作業への予算減額で実際の活動にも影響が出てきていると言う。ましてや、美術館・博物館活動資金の大がかりな減額の影響も大きい。

最近での博物館の職員には、博物館学芸員(常勤・非常勤)以外に、デジタルアーキビストと言う職種を置くところも増えている。文化財関係の予算が一斉減額となる中で、デジタルアーカイブの事業については、国のe-ジャパン戦略と連携しており、重点的に予算が配分される動きとなっている。

デジタルアーカイブスへの取り組み状況によって、行政からの資金助成が厳しく審査される状況となっている。デジタルアーカイブは、ただ、単に文化財の画像等をデジタル保存するだけでなくて、そのデータの加工性・移動の便利さの特性を活かして、幅広い利活用に供される点で行政の高い評価を受けている。

しかし、同時にこれまで地道で時間がかかる伝統的手法での修復活動等の努力を続けて来た活動や美術館、寺院への文化財保護助成が削減される可能性も出てきている事も事実である。

文化財の保存性とデジタルアーカイブは、必ずしも結合しない。復元作業に分析された情報や研究成果が活用できる等のメリットもあるが、アーカイブスのデータベース自体の信頼性は、脆弱だ。デジタルメディアの保存面での信頼性については、数100年、1000年という保存耐え得る手法は、開発されていない。この為、5~10年単位でのメディアコンバートが必要になってくるが、これらを永続的に行えるだけの環境が継続すると言う保証はない。更に、急激な技術革新の流れの中で、データ自体が陳腐化する懸念もある。デジタル技術については、未完成であり、現状の手法がベストであるとは、言い切れないのである。宇治の平等院のアーカイブでは、3次元レーザーによる解析も行うが、伝統的手法による保存・修復や、写真版等のアナログ技術に並行して行われて、適宜使い分けられている。

「文化力」と行政では簡単に言い切るが、「文化」と「力」を結びつける発想こそが、日本の文化行政の不毛度を示しているのではないだろうか。特に、コンピュータテクノロジーが、「力」に結びつくというのが、21世紀商業資本主義の「信仰」となっているようだが、真の「文化」や「文化財」の価値について、私たち利用者の立場で考える必要があるだろう。

新型望遠鏡 ― 2006/07/11 09:08

先週の金曜日に新しい鏡筒を購入した。ビクセンのVMC110Lというタイプでカタディオプトリック型と言われるもの。

カセグレン式の改良(コストダウン型)で主鏡及び副鏡は、精密球面であり、副鏡の前にメニスカスレンズが入っており、球面収差の補正を行う方式。放物面鏡に比べて作業工程が短縮出来る事、鏡筒が短く出来るので、コストを下げる事が出来る。

購入価格は、1万8千円位で10㎝としては、格段の安さ。焦点距離は、1000㍉、つまり、F10という事になる。以前、F10の10㎝反射を所有していたが、これとは比べ物にならないほど、コンパクト。

副鏡の支持具は、写真の通り渦巻き型となっており、光の回折を抑える効果があるとされているが、疑問。こんな事をするよりも、出来るだけ細い支持金具で主鏡掩蔽を少なくする工夫をして欲しかったが、デザイン的なインパクトが優先されている。焦点調節は、主鏡セルの底部につながっているネジで行う。つまり、主鏡が動く方式。少し遊びがあり、精度が不安。

ビクセンお得意のフリップフラップミラーがついており、真上からの眼視と直焦点撮影のカメラ側との切り換えが直ぐに出来る。地上風景で試してみたが、中心誤差が幾分見られるようで、不安。それと、一番大変だと感じた事は、ペンタックスのデジタル一眼を接続し、合焦したポジションと眼視ポジションとの焦点位置が異なる点で、恐らく、Tリングのネジを緩めて眼視側に焦点位置を合わせる等の調整が必要になるだろう。

Tリングでデジタル一眼で直焦点撮影が可能なので、超望遠レンズの換わりとしても使用出来る。ビクセンのポルタ型経緯台用マウントが標準装備されているので、簡単にこれまでのシステムに追加する事が出来る。

あいにく悪天候で一度も星を見た事がない。早くファーストライトをしてみたい。

日本の郷愁 ― 2006/07/13 21:34

JR北新地駅近くの地下街で毎年、夏の行楽シーズンに、日本中の観光地のポスターが張りだされる。

このポスターの写真を撮るのが私の楽しみ。日本の地域性が1枚のポスターに凝縮されている。自分たちの地域にどの様にしたら、観光客を呼び込めるか工夫されている。

今回は、合計で66枚撮影したが、多くは、地域の伝統芸能や自然等をテーマにしたものが多い。もう少し、ユニークなポスターが出てくれば良いと思う。

ポスターは一度使用されたら、破棄されるものだろうから、恐らく、全てを記録に残している人はいないだろう。

日本の時代と地域性についての重要な記録になる事、間違いなしである。

デジカメは、IXYDIGITALだが、ISOハイモードで撮影している。フラッシュを炊くと白く光って使い物にならない。手ぶれに注意しながら、撮影、また、柱が円いので、平面でないところに貼られている場合もあり、この場合は、ピント合わせにも苦労する。高感度撮影、長時間露光で絞りが開いているだけに、ぼけやすい。

失望のファーストライト ― 2006/07/14 22:40

今日は、祇園祭の宵々山であるが、久しぶりに晴れたので、先日、ここで紹介した新型望遠鏡ビクセンのVMC110Lで木星を撮影した。

結果は、値段相応と言う感じで、少しトホホである。観測条件の為か、像がボヤケ気味で、110㍉反射に比べて少しコントラストは出て、細部が表現されるようだが、光学系の収差が目立つ。光軸も狂っている感じ。

特に酷いのは、合焦操作を行うと高倍率の場合は、写野に入った木星が動いて消えてしまう。グラグラと言う感じ。F10の主鏡を少しでも動かすと画像が飛び回るのは、当然のことだが、これ程だとは思わなかった。ヘリコイドリング等を装着してピントを合わしたいが、恐らく筒外焦点距離の点で無理だろう。

祇園祭り宵々山 ― 2006/07/16 10:39

いよいよ祇園祭の本番、山鉾巡行。天気は、どうも良くなさそう。大変な人混みなので、余程の理由がなければ、上京して、祭見物をするつもりはない。たまたま、通りかかったら、宵々山で鉾が立てられていたので、いろいろ写真を撮ってみた。曇りなので、露光がうまくいかない。IXYの場合、ISO設定を高い目にしてやらないとブレがちな写真になってしまう。例によって、私は、殆どフラッシュを使用しない。

つまらない理由 ― 2006/07/17 13:57

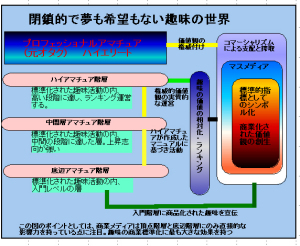

私は色々と趣味を持っているが、最近の10~15年間は、正直言って何をやっても以前程の面白さがなくなった。

その理由として趣味の世界も「格差社会」になっている事が影響している。メディアの発達で、文化・情報の伝達が従来のメインカルチャー中心からサブカルチャーにまで及ぶ様になった事が考えられる。

ここで言うサブカルチャーは、所謂、プロフェッショナルによってクリエイトされる文化アイテムとは異なり、本来は、アマチュアの主体的行為によってクリエイトされていた文化と定義づける。

今から15年前には、宮崎勤事件等のショッキングな事件が報道された。世紀末と言ってしまえばそれまでであるが、サブカルチャーが犯罪行為として、メディアによって伝達される用になった事の衝撃の方が大きい。

この事件を契機に「オタク」と言う言葉が現れ、サブカルチャーが肯定的な意味でもメディアに取り上げられる様になった。

この結果、サブカルチャーの一部が、メインカルチャーナイズされてしまう事となった。コッソリとした楽しみが、「オタク」と言うプロフェッショナルアマチュアが頂点に立つ、サブカルチャーの階層化が進んだ。

もはや趣味の世界は趣味でなくなったのである。

本来は、個人の絶対的な価値観が階層化されたサブカルチャーの影響を受けて、相対化されてしまい、「評価」と言う事が行われる様になる。

趣味の世界では、切手展等は、その古くからの例であるが、ありとあらゆる趣味が、組織的にその階層的評価の達成度について競われる様になってしまった。

個人の楽しみとしての趣味・サブカルチャーが階層的評価の対象となった事で、仕事や社会的ステータスと何ら変わらなくなった。

階層化された結果、役割分化と言う現象が生じる様になった。つまり、趣味のマニュアル化である。自分で方法を編み出すのではなくてマニュアルに従って行動した方が、達成度が高いと言う事である。

更にこうしたシステムがコマーシャリズムに乗り、ネットワークインフラ、マニュアル本の発行、スクール等が運営されていく事になる。

具体例を挙げるならば、真空管アンプでは、各種の実体回路図が付属し、更にシャーシーの加工、部品が全て揃ったキットと言う事になる。「真空管アンプの権威・・・さん設計の名機」が、簡単に組みあげられる事になる。

これらの商品にささやかな楽しみが残されているとすれば、それは、「改造」と言った様な些細な部分である。直ぐに飽きるので、何度も買い換える事になり、こうした産業が潤っている。

創造的な部分は、階層の頂点に立つプロフェッショナルアマチュアに握られてしまって、一般人は、その指示に従って作業する以外にない。

「この世に一つしかない貴方だけのもの」が出来上がる筈が、実際には、同じ様な「商品」を他のアマチュアが作っているだけ。

更に、この様なセミアマチュア対象の商品についての知識を交換するネットまで存在する。楽しみの質は変質しており、ネットワークコミュニケーションの楽しみが中心になってしまっている。

ブログなど、その代表であり、お仕着せの表現フォーマットに身を委ねている倦怠感を感じているのは、私だけなのだろうか。

最近のコメント