これでは、撮影には、拡大率が小さすぎる ― 2009/06/06 22:05

LUMIX-G1用の望遠ズーム45-200㎜(LUMIX G VARIO45-200mm/F4.0-F5.6/MEGA O.I.S.H-FS045200)を購入したので、早速、性能を試しに大阪南港野鳥公園に出かけた。

南港も地下鉄中央線がコスモスクエア駅に行くようになって便利になったが、野鳥公園は、歩いていくと結構な距離である。シャトルバスが出ているが、行きは徒歩で撮影地まで行ったが、夏を思わせる様な天気で、喉がカラカラになった。

野鳥公園の野鳥観望台は、屋根があり、普通の家屋の中から、干潟の広範囲を見渡せる範囲にあり、双眼鏡もあり、また、ヒンヤリと涼しい風が吹いてきて快適。

しかし、干潟の方をみても肉眼では、野鳥の姿を見るのは難しい。G1の望遠ズームの200㎜テレ端でモニターして、ようやくシギらしい鳥や、ガマ群生の中に小鳥たちが豆粒の様にいるのが判った。

これでは、撮影には、拡大率が小さすぎる。EZズームで最大倍率でようやく構図の1/4程度にシギの姿が拡大される。

野鳥の撮影をする人は、レースの撮影をする人以上に大砲の様な超望遠に三脚をつけていたり、あるいは、望遠鏡にアダプターをかましてコンパクトデジタルをつけてコリメート撮影をしている人達が多い。

コリメートの合成焦点距離は、35㎜換算で3000~4000㎜位のあるのではないだろうか。これくらいの大きさでは、35㎜フィルムに月面が3~4㎝の大きさ写る拡大率で、つまり、フィルム一杯に月面が展開する様な拡大率でようやく、野鳥はまともに写る訳。

これでは、とても無理ということで、諦めて一端観望所を出たが、北側にも観望所あるということを知って、こちらの方が、野鳥テリトリーに近いことを知って移動、そうしてようやくこの様な写真を撮影した。

次回は、2倍テレコンを持参して試してみよう。これだと35㎜換算で800㎜相当で、EZズームで1600㎜前後に拡大出来るので、望遠鏡で撮影した半分の大きさに撮影出来る。これでも不十分だが、少しは楽しめる程度に撮影出来ると思う。

作例は、200㎜テレ端+EZズームで倍拡大なので、800㎜相当で撮影しているが、拡大率不十分で、トリミングをしている。

それにしても満足な拡大率を得る為には、レンズのみならず三脚の装備も必要になってきて、大変な荷物になってしまうだろう。

LUMIX45~200㎜望遠ズームは、口径75㎜の望遠鏡に採用されているだけで火星の大シルティスの撮影が可能になるという圧倒的な光学性能のEDガラスを使用した贅沢なレンズである。さすがに透明度や収差には強い。(このレンズには非球面レンズは使用していないので歪み等が少なく撮影出来るメリットがある。)

それでもLUMIXに共通した欠点として、AFの追随の遅さがある。AFCだと特に遅い、AFSだと非常に速い。連写機能を仕様したが、AFCだとピントを合わせながら撮影するので、連写も遅いが、MFやAFSにするとシャカシャカと大変な速度で連写してくれる。つまり、レースの撮影等は、MF置きピンにした方が連写撮影は成功すると思う。(通常解像度での連写の速度は、この場合、EOSの高級機に匹敵する程であり、十分使える。)

南港も地下鉄中央線がコスモスクエア駅に行くようになって便利になったが、野鳥公園は、歩いていくと結構な距離である。シャトルバスが出ているが、行きは徒歩で撮影地まで行ったが、夏を思わせる様な天気で、喉がカラカラになった。

野鳥公園の野鳥観望台は、屋根があり、普通の家屋の中から、干潟の広範囲を見渡せる範囲にあり、双眼鏡もあり、また、ヒンヤリと涼しい風が吹いてきて快適。

しかし、干潟の方をみても肉眼では、野鳥の姿を見るのは難しい。G1の望遠ズームの200㎜テレ端でモニターして、ようやくシギらしい鳥や、ガマ群生の中に小鳥たちが豆粒の様にいるのが判った。

これでは、撮影には、拡大率が小さすぎる。EZズームで最大倍率でようやく構図の1/4程度にシギの姿が拡大される。

野鳥の撮影をする人は、レースの撮影をする人以上に大砲の様な超望遠に三脚をつけていたり、あるいは、望遠鏡にアダプターをかましてコンパクトデジタルをつけてコリメート撮影をしている人達が多い。

コリメートの合成焦点距離は、35㎜換算で3000~4000㎜位のあるのではないだろうか。これくらいの大きさでは、35㎜フィルムに月面が3~4㎝の大きさ写る拡大率で、つまり、フィルム一杯に月面が展開する様な拡大率でようやく、野鳥はまともに写る訳。

これでは、とても無理ということで、諦めて一端観望所を出たが、北側にも観望所あるということを知って、こちらの方が、野鳥テリトリーに近いことを知って移動、そうしてようやくこの様な写真を撮影した。

次回は、2倍テレコンを持参して試してみよう。これだと35㎜換算で800㎜相当で、EZズームで1600㎜前後に拡大出来るので、望遠鏡で撮影した半分の大きさに撮影出来る。これでも不十分だが、少しは楽しめる程度に撮影出来ると思う。

作例は、200㎜テレ端+EZズームで倍拡大なので、800㎜相当で撮影しているが、拡大率不十分で、トリミングをしている。

それにしても満足な拡大率を得る為には、レンズのみならず三脚の装備も必要になってきて、大変な荷物になってしまうだろう。

LUMIX45~200㎜望遠ズームは、口径75㎜の望遠鏡に採用されているだけで火星の大シルティスの撮影が可能になるという圧倒的な光学性能のEDガラスを使用した贅沢なレンズである。さすがに透明度や収差には強い。(このレンズには非球面レンズは使用していないので歪み等が少なく撮影出来るメリットがある。)

それでもLUMIXに共通した欠点として、AFの追随の遅さがある。AFCだと特に遅い、AFSだと非常に速い。連写機能を仕様したが、AFCだとピントを合わせながら撮影するので、連写も遅いが、MFやAFSにするとシャカシャカと大変な速度で連写してくれる。つまり、レースの撮影等は、MF置きピンにした方が連写撮影は成功すると思う。(通常解像度での連写の速度は、この場合、EOSの高級機に匹敵する程であり、十分使える。)

学燈社「國文学」 ― 2009/06/07 09:52

今日の日経朝刊に学燈社の「國文学」が7月号をもって休刊となる旨の記事が掲載され、最近は、大学の国文学科がどんどん廃止されており、もはや時代の潮流から取り残された学問分野であること、小説(近代文学)が読まれなくなっており、世間一般の「国文学離れ」が進んだ状況等が説明されていた。

「本当かしら?」ということで、学燈社のWEBをみると、この通り休刊の旨のお知らせが。

「國文学」の「國」は、「国」の旧字である。すなわち、「國文学」は、「国文学」よりも古く由緒正しいことになる。それだけ、一層、「時代離れ」していることになる。

国公立大学から**文学科が消えて、私学でも国語・国文学の頽勢を見計らって「日本語・日本文学学科」、「日本語・日本文学コース」に名称変更をしたが、国文学科時代とは、なんら教育内容は変わっていない。

内容に進歩がみられないことので、時代から取り残されている状況は変わらない。

特に国語教育と日本語教育の関係はどうなのか。

国語学の研究は、日本語学の研究と名を変えられたが、あくまでも日本人の目からみた国語の研究である。この為、最近、特にニーズが出てきている外国人の為の日本語教育のテーマについては、教育学科に振られるか、あるいは、日本語・日本文学科では、隅っこに押しやられているが、実は、これが一番、現代社会が求めている日本語・日本文学のニーズなんだと思う。

指導教員が古くさい国語学時代の人が大半で、学生もそれに従って学位論文のテーマを選択させられているが、例えば佛大の通信大学院では、「外世界」の人達が、旧態然とした国語学研究の世界に入り込んできて、「(外国人の為の)日本語教育」といった論文テーマを提出する様になってきている。

しかし、最近では、私学でも国公立に右に倣え、文系弾圧、大学自体の淘汰の嵐が吹き荒れ、当然の様に日本文学科も廃止されるところが増えている。

ところが、佛教大学では、時代の潮流に逆らって日本語・日本文学科がなんと、復活する。

雑誌「國文学」が復刊する様なものである。素晴らしいことであると思う。どうせならば、国語・国文学科に名前を変えて欲しいものだ。

国文学科は大学経営者にとっては、「金喰い虫」である。古代から現代及び国語学の分野まで含めてオールラウンドのまともな学科運営をしようと思えば、最低、6人の教員が必要。更に中古から中世までの和歌、江戸期の俳句、近代詩歌まで含めると、9人体制が必要である。

これだけの教員数を擁している大学は、もはや希少価値である。

佛教大学の場合は、正規教員は、計10名だが、その内、近代以降は、5名と大半を占めている。非常に歪な構成であるが、近代文学に力を入れるというのが、佛教大学の学風である為にしかたがない。近代分野は凄い、小説(1~2名)、文芸評論・思想(1~2名)、詩歌関係(1名)で構成されている。

私が卒業した関大でも在学時には、近代文学関係は、谷沢永一、吉田永宏、浦西和彦先生と計3名おられたが、今は、1名(任用教授を除く)である。ちなみにここは、既に学科も消滅しており、日本語・日本文学専修コースといった位置づけとなっており、上代1、中古2、中世2、近世1、近代1、国語学1の8名体制である。

学科が消滅してしまっているので、最低減必要な8名の教員枠を今後、如何に維持していくかが大変な課題となる。大学のシステムで3回生に入ってからコースを選択するシステムなので、基礎教育も出来ないし、非常に危うい。

教員・後継者の育成も重要な課題である。

最近では、日本文学もしくは、国文学を設置しているところが少なく、国公立大学(国文学科最後の終焉時代)から大学院(博士課程)に進学した最後の世代が、赴任先が見つからず溢れかえっている。そうして、「E~Fランク私学でも良いから。」という人が増えており、残念ながら、東大や京大、阪大卒といった人達は優秀であるから、公募を行った場合には、最後までこうした人が残ってしまう。

優れた学者先生であることは間違いないが、赴任先の大学への愛着もないので、結局、自分勝手なことばかりをやってしまう。結局、大学、学科のユニークな特性が失われて、学科消滅の危機にさらされる。(関大が良い例である。)

学科もサバイバル競争となっている。現在、博士課程におられる学生さん達、特に古典を研究されている方は、晴れて母校の正規教員になれる様に頑張って欲しいと思う。折角、博士課程を出られたのにスーパー、コンビニのレジ打ち、居酒屋の店員等のアルバイトで生活されている方もいらっしゃる。

最後まで生き残れば、それなりのメリットがきっとある筈だ。

「本当かしら?」ということで、学燈社のWEBをみると、この通り休刊の旨のお知らせが。

「國文学」の「國」は、「国」の旧字である。すなわち、「國文学」は、「国文学」よりも古く由緒正しいことになる。それだけ、一層、「時代離れ」していることになる。

国公立大学から**文学科が消えて、私学でも国語・国文学の頽勢を見計らって「日本語・日本文学学科」、「日本語・日本文学コース」に名称変更をしたが、国文学科時代とは、なんら教育内容は変わっていない。

内容に進歩がみられないことので、時代から取り残されている状況は変わらない。

特に国語教育と日本語教育の関係はどうなのか。

国語学の研究は、日本語学の研究と名を変えられたが、あくまでも日本人の目からみた国語の研究である。この為、最近、特にニーズが出てきている外国人の為の日本語教育のテーマについては、教育学科に振られるか、あるいは、日本語・日本文学科では、隅っこに押しやられているが、実は、これが一番、現代社会が求めている日本語・日本文学のニーズなんだと思う。

指導教員が古くさい国語学時代の人が大半で、学生もそれに従って学位論文のテーマを選択させられているが、例えば佛大の通信大学院では、「外世界」の人達が、旧態然とした国語学研究の世界に入り込んできて、「(外国人の為の)日本語教育」といった論文テーマを提出する様になってきている。

しかし、最近では、私学でも国公立に右に倣え、文系弾圧、大学自体の淘汰の嵐が吹き荒れ、当然の様に日本文学科も廃止されるところが増えている。

ところが、佛教大学では、時代の潮流に逆らって日本語・日本文学科がなんと、復活する。

雑誌「國文学」が復刊する様なものである。素晴らしいことであると思う。どうせならば、国語・国文学科に名前を変えて欲しいものだ。

国文学科は大学経営者にとっては、「金喰い虫」である。古代から現代及び国語学の分野まで含めてオールラウンドのまともな学科運営をしようと思えば、最低、6人の教員が必要。更に中古から中世までの和歌、江戸期の俳句、近代詩歌まで含めると、9人体制が必要である。

これだけの教員数を擁している大学は、もはや希少価値である。

佛教大学の場合は、正規教員は、計10名だが、その内、近代以降は、5名と大半を占めている。非常に歪な構成であるが、近代文学に力を入れるというのが、佛教大学の学風である為にしかたがない。近代分野は凄い、小説(1~2名)、文芸評論・思想(1~2名)、詩歌関係(1名)で構成されている。

私が卒業した関大でも在学時には、近代文学関係は、谷沢永一、吉田永宏、浦西和彦先生と計3名おられたが、今は、1名(任用教授を除く)である。ちなみにここは、既に学科も消滅しており、日本語・日本文学専修コースといった位置づけとなっており、上代1、中古2、中世2、近世1、近代1、国語学1の8名体制である。

学科が消滅してしまっているので、最低減必要な8名の教員枠を今後、如何に維持していくかが大変な課題となる。大学のシステムで3回生に入ってからコースを選択するシステムなので、基礎教育も出来ないし、非常に危うい。

教員・後継者の育成も重要な課題である。

最近では、日本文学もしくは、国文学を設置しているところが少なく、国公立大学(国文学科最後の終焉時代)から大学院(博士課程)に進学した最後の世代が、赴任先が見つからず溢れかえっている。そうして、「E~Fランク私学でも良いから。」という人が増えており、残念ながら、東大や京大、阪大卒といった人達は優秀であるから、公募を行った場合には、最後までこうした人が残ってしまう。

優れた学者先生であることは間違いないが、赴任先の大学への愛着もないので、結局、自分勝手なことばかりをやってしまう。結局、大学、学科のユニークな特性が失われて、学科消滅の危機にさらされる。(関大が良い例である。)

学科もサバイバル競争となっている。現在、博士課程におられる学生さん達、特に古典を研究されている方は、晴れて母校の正規教員になれる様に頑張って欲しいと思う。折角、博士課程を出られたのにスーパー、コンビニのレジ打ち、居酒屋の店員等のアルバイトで生活されている方もいらっしゃる。

最後まで生き残れば、それなりのメリットがきっとある筈だ。

おとな600円でお金を払うと「時空通寶」(写真中)という「銭」をもらえる ― 2009/06/07 11:05

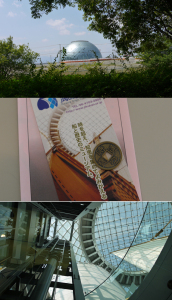

昨日(6月6日)に野鳥公園に行った帰路、なにわ海の時空館(写真上)をついでに見学。

あんまり期待していなかったが、非常に内容は面白く、大阪観光の意外な穴場かも。日本人客もいたが、外国人観光客は凄く喜んでいた。

入館料は、おとな600円でお金を払うと「時空通寶」(写真中)という「銭」をもらえるので、それをゲートのコイン差し込み口に挿入すると開いていよいよ見学開始となる。

最初に地下2階までおりるエレベータに乗ると、海面下のトンネルに出る。そこからエレベータで一気に最上階4階まで上る。(写真下 エレベータから見上げた天上)

時空間のパビリオンは、そこからみれば、ガラスの光回折作用の影響で虹の様に輝いているが、中から見れば、コンクリート、スケルトン、ガラスと無機的な別世界を感じさせる。

あんまり期待していなかったが、非常に内容は面白く、大阪観光の意外な穴場かも。日本人客もいたが、外国人観光客は凄く喜んでいた。

入館料は、おとな600円でお金を払うと「時空通寶」(写真中)という「銭」をもらえるので、それをゲートのコイン差し込み口に挿入すると開いていよいよ見学開始となる。

最初に地下2階までおりるエレベータに乗ると、海面下のトンネルに出る。そこからエレベータで一気に最上階4階まで上る。(写真下 エレベータから見上げた天上)

時空間のパビリオンは、そこからみれば、ガラスの光回折作用の影響で虹の様に輝いているが、中から見れば、コンクリート、スケルトン、ガラスと無機的な別世界を感じさせる。

実際に乗船しての印象だが、意外と船内は広い ― 2009/06/07 11:07

4Fはひたすら暑かった。なんせ全てガラス貼りの円形天井で、スケルトンが網の目の様に全体を覆い異次元空間を連想させる。

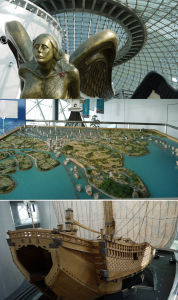

これは、大昔の帆船の艦首につけられた人形でフィギュアヘッドと呼ばれるもので、鶏とか女神とか色々なキャラクターをみることが出来る。(写真上)

順路に従って1階降りると、大阪の当時の港湾の様子を再現した空間に到着。巨大なジオラマで当時の南港付近が再現されている。(写真中)

更に3階まで降りると、当時の菱垣回船「難波丸」が展示されている。(写真下)(全長約30㍍、排水量90屯、1999年進水式、帆走実験航海を行う。)国会図書館所蔵の「千石積菱垣回船二拾分一図」によって、当時の工法、工具、用材等も忠実に使用して再現されている。実際に帆走性能は優れており、最高速度7ノットを記録、風上70迄走れるという優れた能力を披露した。当時の映像等も収録。また、実際に船の中に入って見学出来る。ちょんまげ姿のお兄ちゃん(係員)がユニークな解説をしてくれる。

実際に乗船しての印象だが、意外と船内は広い。以前、コロンブスのサンタマリア号に乗ったが、それよりももっと広い感じがした。生活空間も合理的に設計されている。巨大な梶や帆柱等に目を奪われる。また、用材もカット等もムクの材料を精密に加工されており、ほぞ組がされており、この辺りの細工の精巧さも面白かった。

これは、大昔の帆船の艦首につけられた人形でフィギュアヘッドと呼ばれるもので、鶏とか女神とか色々なキャラクターをみることが出来る。(写真上)

順路に従って1階降りると、大阪の当時の港湾の様子を再現した空間に到着。巨大なジオラマで当時の南港付近が再現されている。(写真中)

更に3階まで降りると、当時の菱垣回船「難波丸」が展示されている。(写真下)(全長約30㍍、排水量90屯、1999年進水式、帆走実験航海を行う。)国会図書館所蔵の「千石積菱垣回船二拾分一図」によって、当時の工法、工具、用材等も忠実に使用して再現されている。実際に帆走性能は優れており、最高速度7ノットを記録、風上70迄走れるという優れた能力を披露した。当時の映像等も収録。また、実際に船の中に入って見学出来る。ちょんまげ姿のお兄ちゃん(係員)がユニークな解説をしてくれる。

実際に乗船しての印象だが、意外と船内は広い。以前、コロンブスのサンタマリア号に乗ったが、それよりももっと広い感じがした。生活空間も合理的に設計されている。巨大な梶や帆柱等に目を奪われる。また、用材もカット等もムクの材料を精密に加工されており、ほぞ組がされており、この辺りの細工の精巧さも面白かった。

大阪市が作った博物館施設としては、例外的に非常に面白い ― 2009/06/07 11:08

甲板から船倉に降りたところ(写真上)、実際の積み荷スペースはかなり広い。手前側にキャビンがあり、金比羅大明神が上、下に仏壇が設置されている。航海の安全を金比羅さんとご先祖様にお祈りした。(写真上)

和船は、洋式船の様にキール(竜骨)はなく、その替わりに航(かわら)いう構造材が船底の基礎部分を貫通する方法で強度を維持している。大型船は、複数の木材を寄せ木しているが、小型船は、単一の用材を加工される。この為、小型船は、用材の大きさに船の大きさは左右されるが、この様に寄せ木を行うことで大きな船も造れる様になった。(写真中)

これは、上面は側舷に接する部分の構造材でこちらも寄せ木を更に組み合わせて構造化し、強度を上げている。木の組合せ方を工夫すること精緻な作業の為に防水性は非常に優れていたようだ。(写真下)

私は幼時、小豆島に預けられていたが、毎日の様に船大工さんの元に通っていた。その時に建造過程を目の当たりにしたが、はやり、航(かわら)から側舷、更に船主、船尾の仕上げ方の順序は変わっていない。航(かわら)にはアール(曲線)がつけられるが、単航船(たんこうせん)の場合には、アールは、木材を炙って曲げる作業が必要になる。この作業は、みものであった。

船大工さんが、「洋式船もつくっているところがあるからみてみなよ。」と連れていってくれた草壁港の造船所では、こちらは、巨大な木造船(洋式)が建造されており、その独特の形状を持ったキールやスケルトン構造、エンジンが載る基盤の部分の分厚い強度設計等見飽きなかったものだ。

◎今回のなにわ海の時空館の見学は、こうした幼い時の出来事を想い出させてくれた。大阪市が作った博物館施設としては、例外的に非常に面白く、あまり、知られていないようだから、是非、近所の方は、ご見学をお薦めしたい。

http://www.jikukan.or.jp/nani/01.html

Lumix-G1で撮影した他の写真は、アルバムへ

http://www.picmate.jp/156433488/albums/284683/

和船は、洋式船の様にキール(竜骨)はなく、その替わりに航(かわら)いう構造材が船底の基礎部分を貫通する方法で強度を維持している。大型船は、複数の木材を寄せ木しているが、小型船は、単一の用材を加工される。この為、小型船は、用材の大きさに船の大きさは左右されるが、この様に寄せ木を行うことで大きな船も造れる様になった。(写真中)

これは、上面は側舷に接する部分の構造材でこちらも寄せ木を更に組み合わせて構造化し、強度を上げている。木の組合せ方を工夫すること精緻な作業の為に防水性は非常に優れていたようだ。(写真下)

私は幼時、小豆島に預けられていたが、毎日の様に船大工さんの元に通っていた。その時に建造過程を目の当たりにしたが、はやり、航(かわら)から側舷、更に船主、船尾の仕上げ方の順序は変わっていない。航(かわら)にはアール(曲線)がつけられるが、単航船(たんこうせん)の場合には、アールは、木材を炙って曲げる作業が必要になる。この作業は、みものであった。

船大工さんが、「洋式船もつくっているところがあるからみてみなよ。」と連れていってくれた草壁港の造船所では、こちらは、巨大な木造船(洋式)が建造されており、その独特の形状を持ったキールやスケルトン構造、エンジンが載る基盤の部分の分厚い強度設計等見飽きなかったものだ。

◎今回のなにわ海の時空館の見学は、こうした幼い時の出来事を想い出させてくれた。大阪市が作った博物館施設としては、例外的に非常に面白く、あまり、知られていないようだから、是非、近所の方は、ご見学をお薦めしたい。

http://www.jikukan.or.jp/nani/01.html

Lumix-G1で撮影した他の写真は、アルバムへ

http://www.picmate.jp/156433488/albums/284683/

怨念と共に滅んでいった平家の公達がまるで生きているかの様に ― 2009/06/08 21:11

「琵琶法師と、地霊・竜王信仰との関わりは、盲目という独特な肉体的条件によって研ぎ澄まされた感性による異界との交流を可能にすることといった背景、長い年月に亘って実現されてきたスピリチュアリティの中にある。」

この仮説について、ラフカディオ・ヘルンの「耳無し芳一」を例に挙げて著書は、読者に説得しようと目論んでいたが、見事、その目的は、成し遂げられたと思う。

琵琶法師の琵琶には、独特のサワリというノイズ発生装置があるが、そのノイズも異界のモノをこの世に語りで出現させる為に媒体である。

琵琶法師は、怨念と共に滅んでいった平家の公達がまるで生きているかの様に語りによって出現させる。

平家物語の文体は、主述の関係が曖昧になる場合や、視点導入の位置関係等にも特色があり、それは、語り物ならでは、成立事情から経験的に練られて来たものである。

平家物語は、琵琶法師達が語りを重ねることで組み立てられてきた物語である。それは、平家琵琶という楽器の歴史をみても判る。

琵琶法師達の故郷は九州地方である。恐らくは、平家が滅んだ西国で平家にちなむ物語を盲目の琵琶法師達が素朴に語り継ぐことでこの長編物語が形作られていったのだろう。

平家琵琶は、雅楽琵琶とはことなり、5柱(5個のフレット)があり、それも琴柱の様に高くて、その間を抑える形態である。これは、恐らくは、西日本の盲僧琵琶にルーツを持つものだろう。深く高い柱の間を抑えることで音程が変化が自在につけられる様になり、表現の幅が広がった。(付録DVDで、俊徳丸の演目で、呪いの釘を打つ場面、最後の釘を打つ時の響きを聴いて欲しい。)

平家琵琶は、盲僧琵琶よりも小振りで、優雅である。これは、宮中での平家語りが活発に行われた結果、形状が変化したものだろう。

平家が滅んで、西海に沈んでいった安徳天皇の祟りともいうべき天変地異が都を襲い、寺院伽藍が崩れ落ちる等、恐ろしい出来事が次から次へと起こる。

その霊鎮めの儀式として、大懴法院が慈円の発案によって設立される。そこには、浄土宗の聖覚や顕密の僧侶、説教師、陰陽師、験者、琵琶法師等の唱導に携わるものが一斉に集められた。

こうした環境の中で、平家(安徳天皇)の鎮魂の為に語りモノが集大成され、やがては、覚一本等の平家物語の成立につながっていったのではないだろうか。また、琵琶法師の語りは、説教節(説教浄瑠璃)等にも影響与えていくことになる仏教芸能の多彩な隆興にも帰依していった。

元々、モノ語りとは、こうした霊鎮めの為に非業の死を遂げた英雄や悲惨な最後を遂げた憐れな人達の為に、この世にある人達が、語り、偲ぶという行為であった。(折口信夫の国文学の発生等を参照)

霊鎮めの語り物として、平家物語が纏まってから、琵琶法師達は、畿内はもとより、中世の地域信仰とも密接なつながりを持ち溶け込んでいった。こうした中で、琵琶法師そのものの信仰も生まれていき、蝉丸神社等とのつながりも、その例である。

新しく生まれた語りが、在地神と、その信仰の中に融合し、根を下ろしていったのである。琵琶法師は、その特異な風貌から、シャーマニズム的な側面ももっていたのである。

中世後期以降は、琵琶法師は、足利将軍家の庇護や制約を受けることになる。こうして琵琶法師は、江戸時代に至るまで、権力との結びつきもあり、職階制となり、他の遊芸者や散所者を差別していくことになる。

同時琵琶法師によって語られる平家物語は、応仁の乱以降の中央から地方への文化の波及の動きの中で、伝播していき、東北や筑前等の琵琶法師のルーツとなっていった。

つまり、琵琶法師の芸能はもともとは地方文化であったが、それが、中央での洗練の過程を経て、再び地方に根づくといった複雑な歴史を持った芸能であったことが、この本で初めて明らかにされたのである。

この他、柳田や折口等が琵琶法師や浄瑠璃等の芸能をどの様にみてきたか、特に地域神との関わりの中で、位置づけ等も論じられている。

以上、私のこの本を読んで理解した点であるが、誤解もあると思う。それでも、私なりにこの本を読んで、仏教芸能や中世軍記文学のあり方等について新しい発見をもたらしてくれた優れた著作であると思う。

付録の映像DVDでは、盲目の琵琶法師が聞き手の私たち以外にその場にいる異界のモノ達と如何にスピリチュアルな交流をしているかがみることが出来て、興味深い。

この仮説について、ラフカディオ・ヘルンの「耳無し芳一」を例に挙げて著書は、読者に説得しようと目論んでいたが、見事、その目的は、成し遂げられたと思う。

琵琶法師の琵琶には、独特のサワリというノイズ発生装置があるが、そのノイズも異界のモノをこの世に語りで出現させる為に媒体である。

琵琶法師は、怨念と共に滅んでいった平家の公達がまるで生きているかの様に語りによって出現させる。

平家物語の文体は、主述の関係が曖昧になる場合や、視点導入の位置関係等にも特色があり、それは、語り物ならでは、成立事情から経験的に練られて来たものである。

平家物語は、琵琶法師達が語りを重ねることで組み立てられてきた物語である。それは、平家琵琶という楽器の歴史をみても判る。

琵琶法師達の故郷は九州地方である。恐らくは、平家が滅んだ西国で平家にちなむ物語を盲目の琵琶法師達が素朴に語り継ぐことでこの長編物語が形作られていったのだろう。

平家琵琶は、雅楽琵琶とはことなり、5柱(5個のフレット)があり、それも琴柱の様に高くて、その間を抑える形態である。これは、恐らくは、西日本の盲僧琵琶にルーツを持つものだろう。深く高い柱の間を抑えることで音程が変化が自在につけられる様になり、表現の幅が広がった。(付録DVDで、俊徳丸の演目で、呪いの釘を打つ場面、最後の釘を打つ時の響きを聴いて欲しい。)

平家琵琶は、盲僧琵琶よりも小振りで、優雅である。これは、宮中での平家語りが活発に行われた結果、形状が変化したものだろう。

平家が滅んで、西海に沈んでいった安徳天皇の祟りともいうべき天変地異が都を襲い、寺院伽藍が崩れ落ちる等、恐ろしい出来事が次から次へと起こる。

その霊鎮めの儀式として、大懴法院が慈円の発案によって設立される。そこには、浄土宗の聖覚や顕密の僧侶、説教師、陰陽師、験者、琵琶法師等の唱導に携わるものが一斉に集められた。

こうした環境の中で、平家(安徳天皇)の鎮魂の為に語りモノが集大成され、やがては、覚一本等の平家物語の成立につながっていったのではないだろうか。また、琵琶法師の語りは、説教節(説教浄瑠璃)等にも影響与えていくことになる仏教芸能の多彩な隆興にも帰依していった。

元々、モノ語りとは、こうした霊鎮めの為に非業の死を遂げた英雄や悲惨な最後を遂げた憐れな人達の為に、この世にある人達が、語り、偲ぶという行為であった。(折口信夫の国文学の発生等を参照)

霊鎮めの語り物として、平家物語が纏まってから、琵琶法師達は、畿内はもとより、中世の地域信仰とも密接なつながりを持ち溶け込んでいった。こうした中で、琵琶法師そのものの信仰も生まれていき、蝉丸神社等とのつながりも、その例である。

新しく生まれた語りが、在地神と、その信仰の中に融合し、根を下ろしていったのである。琵琶法師は、その特異な風貌から、シャーマニズム的な側面ももっていたのである。

中世後期以降は、琵琶法師は、足利将軍家の庇護や制約を受けることになる。こうして琵琶法師は、江戸時代に至るまで、権力との結びつきもあり、職階制となり、他の遊芸者や散所者を差別していくことになる。

同時琵琶法師によって語られる平家物語は、応仁の乱以降の中央から地方への文化の波及の動きの中で、伝播していき、東北や筑前等の琵琶法師のルーツとなっていった。

つまり、琵琶法師の芸能はもともとは地方文化であったが、それが、中央での洗練の過程を経て、再び地方に根づくといった複雑な歴史を持った芸能であったことが、この本で初めて明らかにされたのである。

この他、柳田や折口等が琵琶法師や浄瑠璃等の芸能をどの様にみてきたか、特に地域神との関わりの中で、位置づけ等も論じられている。

以上、私のこの本を読んで理解した点であるが、誤解もあると思う。それでも、私なりにこの本を読んで、仏教芸能や中世軍記文学のあり方等について新しい発見をもたらしてくれた優れた著作であると思う。

付録の映像DVDでは、盲目の琵琶法師が聞き手の私たち以外にその場にいる異界のモノ達と如何にスピリチュアルな交流をしているかがみることが出来て、興味深い。

赤血球数が減少して、酸欠状態 ― 2009/06/09 23:34

関西地方は、ようやく梅雨入り。

昨年の今頃は、暑くてワイシャツも半袖にしないとスーツの上着も着れなかったが、今年は、ヒンヤリしているので、ワイシャツも長袖のままで別に困らない。

体調が悪いので、暑さを感じなくなっているのだろうか。例年よりも10日前後は、梅雨入りが遅いらしい。

痛風の痛みは治まったが、目まいが酷い。コルヒチンの副作用らしい。造血作用が鈍くなる為、赤血球数が減少して、酸欠状態になるらしい。

お酒を飲んだ後がひどい。普段でも酸素が足らなくなる(大量のアルコール燃焼させる為に血液中の酸素が消費される。)ので、当然、脳に酸素が行き渡らなくなる。

今日も、お酒を飲んでいる時は、そうでもなかったが、阪急電車の中で、凄い目まいがして立ってられなかった。

ただ、単に酔っぱらっただけだというが、私は、そんなにみっともないことになることは滅多にない。今日は、酎ハイ2杯、焼酎水割り1杯なので、そんな変なことになる筈はない。

実際、帰宅したら、既に酔いは醒めていた。目まいは、お酒を飲んだ以外にも、朝起きた時とかが酷い。

視野がクルクル回る。別にあんまり気分は悪くないが、気色悪い。

そんな訳でずっと体調が悪い。

昨年の今頃は、暑くてワイシャツも半袖にしないとスーツの上着も着れなかったが、今年は、ヒンヤリしているので、ワイシャツも長袖のままで別に困らない。

体調が悪いので、暑さを感じなくなっているのだろうか。例年よりも10日前後は、梅雨入りが遅いらしい。

痛風の痛みは治まったが、目まいが酷い。コルヒチンの副作用らしい。造血作用が鈍くなる為、赤血球数が減少して、酸欠状態になるらしい。

お酒を飲んだ後がひどい。普段でも酸素が足らなくなる(大量のアルコール燃焼させる為に血液中の酸素が消費される。)ので、当然、脳に酸素が行き渡らなくなる。

今日も、お酒を飲んでいる時は、そうでもなかったが、阪急電車の中で、凄い目まいがして立ってられなかった。

ただ、単に酔っぱらっただけだというが、私は、そんなにみっともないことになることは滅多にない。今日は、酎ハイ2杯、焼酎水割り1杯なので、そんな変なことになる筈はない。

実際、帰宅したら、既に酔いは醒めていた。目まいは、お酒を飲んだ以外にも、朝起きた時とかが酷い。

視野がクルクル回る。別にあんまり気分は悪くないが、気色悪い。

そんな訳でずっと体調が悪い。

ウイルスの遺伝子が変化を始めたのに誰もマスクをしていない ― 2009/06/10 21:28

ついにウイルスの遺伝子が変化を始めたらしい。

福岡県内で確認された新型インフルエンザの遺伝子配列が他の国内で流行しているものとは異なることが判明。

厚労省では、発表していないが、やはり、新型インフルエンザの遺伝子配列は、安定しておらず、非常に変動しやすい性質らしい。もともと新型インフルエンザの流行が始まったのは、メキシコにある米国系企業が経営する養豚場であったが、メキシコでは多くの死者が出ているが、果たして、私たちが、「軽いもんや。年寄りはかからへんわ。」と言っているものと、同じ遺伝子配列を持ったものなのかが、気がかりである。

この重症化しやすいウイルスが果たして日本に上陸しているのか、サンプリング調査を徹底して監視すべきだと思う。

また、メキシコと日本等の気象条件の問題、南半球では、真冬に向かうが、どの様にウイルスが変異するかも要注意。

それと案外盲点とされているのが、養豚場のバイオハザードである。

当然、豚肉や養豚場自体は、安全である。(厳重に衛生管理されている。)しかし、一度、ウイルスが養豚場の豚にヒト→豚感染をした場合には、人間以上にウイルスの遺伝子は変異しやすいと思われるので、非常にリスクが高くなる。

当初、軽い症状が中心だったスペイン風邪の場合は、アメリカで感染を繰りかえしている内に凶悪化した。

豚→ヒト→豚→ヒト....と人畜感染の繰り返しにより、弱いウイルスが淘汰されていき強いものが残るといった「品種改良」が行われた結果、凶悪化していったとみられる。

養豚場、養鶏場には、むやみに関係者以外の一般の人は立ち入るべきではないし、養鶏、養豚業界の関係者は、特に人畜共に、感染防止を徹底すると共に養豚場についても検査対応を徹底する等の対策が求められる。

国内感染者は、500名に増えたという。既に米国では、1万人を越えている。米国の学者の計算では、この20倍の感染者が存在する筈だという。この為、死亡率等の計算も見直す必要が出てきたという。病院に非常に悪化した場合には診察を受けに行くが、軽症や未発症のキャリアーの場合は、当然、診察を受けていないので、日本でも少なくとも1万人程度は感染しているとみるべきで、これまで以上警戒すべきだ。

阪急電車では、ほとんどマスクをみかけなくなったが、車内のほぼ全員がマスクをかけていた時よりも更に、感染リスクが拡大している点に注意して欲しい。

以前、「マスクはネクタイと一緒」等とブログに書いたが、会社や世間体がマスクをしなくても許容されるからといって、マスクを外しているのは、まさに日本人の不合理的かつ集団行動主義的側面であり、大きな欠陥でもある。

ワクチンは、日本人の総人口の数分の1分しか年内には製造出来ない。タミフルを今の内に、確保しておき、所有していることは、家族以外の他の人に漏らしてはいけない。感染パニックが起きた場合には、狙われることになるので、大変。個人開業医や診療所や病院も集団パニックが発生した場合の対応等もいまから準備しておくべきだ。

福岡県内で確認された新型インフルエンザの遺伝子配列が他の国内で流行しているものとは異なることが判明。

厚労省では、発表していないが、やはり、新型インフルエンザの遺伝子配列は、安定しておらず、非常に変動しやすい性質らしい。もともと新型インフルエンザの流行が始まったのは、メキシコにある米国系企業が経営する養豚場であったが、メキシコでは多くの死者が出ているが、果たして、私たちが、「軽いもんや。年寄りはかからへんわ。」と言っているものと、同じ遺伝子配列を持ったものなのかが、気がかりである。

この重症化しやすいウイルスが果たして日本に上陸しているのか、サンプリング調査を徹底して監視すべきだと思う。

また、メキシコと日本等の気象条件の問題、南半球では、真冬に向かうが、どの様にウイルスが変異するかも要注意。

それと案外盲点とされているのが、養豚場のバイオハザードである。

当然、豚肉や養豚場自体は、安全である。(厳重に衛生管理されている。)しかし、一度、ウイルスが養豚場の豚にヒト→豚感染をした場合には、人間以上にウイルスの遺伝子は変異しやすいと思われるので、非常にリスクが高くなる。

当初、軽い症状が中心だったスペイン風邪の場合は、アメリカで感染を繰りかえしている内に凶悪化した。

豚→ヒト→豚→ヒト....と人畜感染の繰り返しにより、弱いウイルスが淘汰されていき強いものが残るといった「品種改良」が行われた結果、凶悪化していったとみられる。

養豚場、養鶏場には、むやみに関係者以外の一般の人は立ち入るべきではないし、養鶏、養豚業界の関係者は、特に人畜共に、感染防止を徹底すると共に養豚場についても検査対応を徹底する等の対策が求められる。

国内感染者は、500名に増えたという。既に米国では、1万人を越えている。米国の学者の計算では、この20倍の感染者が存在する筈だという。この為、死亡率等の計算も見直す必要が出てきたという。病院に非常に悪化した場合には診察を受けに行くが、軽症や未発症のキャリアーの場合は、当然、診察を受けていないので、日本でも少なくとも1万人程度は感染しているとみるべきで、これまで以上警戒すべきだ。

阪急電車では、ほとんどマスクをみかけなくなったが、車内のほぼ全員がマスクをかけていた時よりも更に、感染リスクが拡大している点に注意して欲しい。

以前、「マスクはネクタイと一緒」等とブログに書いたが、会社や世間体がマスクをしなくても許容されるからといって、マスクを外しているのは、まさに日本人の不合理的かつ集団行動主義的側面であり、大きな欠陥でもある。

ワクチンは、日本人の総人口の数分の1分しか年内には製造出来ない。タミフルを今の内に、確保しておき、所有していることは、家族以外の他の人に漏らしてはいけない。感染パニックが起きた場合には、狙われることになるので、大変。個人開業医や診療所や病院も集団パニックが発生した場合の対応等もいまから準備しておくべきだ。

かぐやの衝突エネルギーの閃光光度の推定計算法 ― 2009/06/11 14:24

かぐやは、今日の午前3時25分に月面に秒速1.5キロで衝突したという。マッハ5という恐ろしいスピードだ。どの程度のエネルギー量になるかが知りたいの検索したら、

http://www.yanagi.ice.uec.ac.jp/kaguya/estimate_impact_flash.pdf

がアップされていた。図の式は、高校1年生の時にならった物理学の運動エネルギーの式で実に懐かしい。

この式は、更に、可視光のエネルギーを産出する為に発光の効率係数を乗じている。つまり、衝突閃光の光エネルギーを求める式である。

アマチュア天文家にとって、かぐやの衝突現象(発光)を観測すること自体に意義があると同時に衝突によって生じたエネルギー量から、地上で観測される光度(等級)を予想、実際の観測と比較するのが非常に楽しい作業だろうと思う。

一番、難しいのは、発光の効率をどの程度に見積もるかで、明るさの等級は、対数で現されるので、その見積もりで大きく等級は誤差が生じると思う。

実際には、かぐやに搭載されている燃料の爆発やら、月面の硬度、材質等も影響するだろうし、観測地の大気のコンディション等も大きく変わる筈である。

それにしても早く、地上での観測と光度測定の結果をみたいものだと思う。

http://www.yanagi.ice.uec.ac.jp/kaguya/estimate_impact_flash.pdf

がアップされていた。図の式は、高校1年生の時にならった物理学の運動エネルギーの式で実に懐かしい。

この式は、更に、可視光のエネルギーを産出する為に発光の効率係数を乗じている。つまり、衝突閃光の光エネルギーを求める式である。

アマチュア天文家にとって、かぐやの衝突現象(発光)を観測すること自体に意義があると同時に衝突によって生じたエネルギー量から、地上で観測される光度(等級)を予想、実際の観測と比較するのが非常に楽しい作業だろうと思う。

一番、難しいのは、発光の効率をどの程度に見積もるかで、明るさの等級は、対数で現されるので、その見積もりで大きく等級は誤差が生じると思う。

実際には、かぐやに搭載されている燃料の爆発やら、月面の硬度、材質等も影響するだろうし、観測地の大気のコンディション等も大きく変わる筈である。

それにしても早く、地上での観測と光度測定の結果をみたいものだと思う。

痛風禁忌食の「ウソとマコト」 ― 2009/06/12 00:27

『よくわかる最新医学・新版痛風』(小田原雅人著,2007,主婦の友社)

ジュンク堂梅田書店で購入。

2年前に刊行されただけあって、最新の情報が掲載されている。但し、今年になって承認された痛風治療薬(武田薬品工業)については、さすがに掲載されていない。

痛風の治療法もかなり変わった。以前は、禁忌食品(痛風食品)のガイドブックを病院で渡されたが、最近では、食事制限よりも、健全な食生活、メタボ予防が結局、痛風防止効果につながるとの見方が、予防医学の点では、糖尿病、高血圧、心筋梗塞等と同様の扱い、留意点となっている。

痛風の治療法といっても、結局、炎症をとめる。痛みの軽減等の対症療法と薬剤用法(尿酸の発生を抑制するクスリと排出促進薬)、それと食事・運動療法となる。

こうしてみると痛風もメタボも(肥満)代謝障害による病気。特にメタボは、全身だが、痛風は結局、高血圧と同様に、血液の代謝障害による疾患であることが判る。サラサラで酸性度が低い血液と尿を維持すること、老廃物を排出する腎臓に負担を欠けない為の配慮(塩分抑制)などが必要になる。

この本に痛風発作発症の引き金となるプリン体を多く含んだ食品のリストが掲載されていた。出典は、帝京大学薬学部がもとになっているらしい。その表から合計174点の食品リストの数値をエクセルに打ち込み、上位30位までをソートして、グラフ化したのが図である。

意外なことに、「健康食品」が多く含まれている。例えば、煮干し、干し椎茸、鰹節、鶏肉レバー、イワシ、マアジ、サンマ等の青い脊の魚、ほうれん草等。また、痛風には、玄米の方が白米よりも悪いという。

アン肝や、白子、明太子や、大正海老等の昔からの悪者も含まれているが、無害もしくは健康に良いとして食していたものが案外、悪玉だったりする。

一方、少ない順番(善玉)のベスト20が下のグラフであるが、チーズ、柿の種、イクラとスジコ、さつま揚げ、ラーメン(麵)、数の子等の悪そうなものが案外、善玉グループに入っている。

火曜日の晩に再び痛風が右足にぶり返してしまった。その日は、昼間にホワイティのたこ八でたこ焼きを食べて、その後、居酒屋で、酎ハイ2、焼酎水割り1を冷や奴(鰹節たっぷり)、鯨オバケ(カラシ酢みそ)、ハモチリ(梅肉)で平らげて、その後、きしめんアマノで、「アマノ」を注文、これには、「鰹節、干し椎茸、ほうれん草がたっぷり入っていてヘルシーやなあー。」と思って食した記憶がある。

また、以前に痛風が軽快して、撮影に出かけた帰りに居酒屋によって、カツオ節がたっぷりかかった冷や奴を食べてから、おっちゃんが、「たまには、健康なもんも食べなあかんよ。」と薦めてくれた鰺の天ぷらを食べた。これに、更に美味しさを醸し出す干し椎茸の天ぷらもついており、美味であったが、これも痛風には、イケナカッタらしい。

鰹節、椎茸、ほうれん草等は当分は辞めなければ。そうして、いくら、チーズ、筋子、薩摩揚げ入りのラーメンでも食べてプリン体ゼロビールを飲めば良いことになる。

でも、牛肉生レバーに塩をたっぷりふりかけて、ビールをグビっとやってみたい衝動に駆られる。

ジュンク堂梅田書店で購入。

2年前に刊行されただけあって、最新の情報が掲載されている。但し、今年になって承認された痛風治療薬(武田薬品工業)については、さすがに掲載されていない。

痛風の治療法もかなり変わった。以前は、禁忌食品(痛風食品)のガイドブックを病院で渡されたが、最近では、食事制限よりも、健全な食生活、メタボ予防が結局、痛風防止効果につながるとの見方が、予防医学の点では、糖尿病、高血圧、心筋梗塞等と同様の扱い、留意点となっている。

痛風の治療法といっても、結局、炎症をとめる。痛みの軽減等の対症療法と薬剤用法(尿酸の発生を抑制するクスリと排出促進薬)、それと食事・運動療法となる。

こうしてみると痛風もメタボも(肥満)代謝障害による病気。特にメタボは、全身だが、痛風は結局、高血圧と同様に、血液の代謝障害による疾患であることが判る。サラサラで酸性度が低い血液と尿を維持すること、老廃物を排出する腎臓に負担を欠けない為の配慮(塩分抑制)などが必要になる。

この本に痛風発作発症の引き金となるプリン体を多く含んだ食品のリストが掲載されていた。出典は、帝京大学薬学部がもとになっているらしい。その表から合計174点の食品リストの数値をエクセルに打ち込み、上位30位までをソートして、グラフ化したのが図である。

意外なことに、「健康食品」が多く含まれている。例えば、煮干し、干し椎茸、鰹節、鶏肉レバー、イワシ、マアジ、サンマ等の青い脊の魚、ほうれん草等。また、痛風には、玄米の方が白米よりも悪いという。

アン肝や、白子、明太子や、大正海老等の昔からの悪者も含まれているが、無害もしくは健康に良いとして食していたものが案外、悪玉だったりする。

一方、少ない順番(善玉)のベスト20が下のグラフであるが、チーズ、柿の種、イクラとスジコ、さつま揚げ、ラーメン(麵)、数の子等の悪そうなものが案外、善玉グループに入っている。

火曜日の晩に再び痛風が右足にぶり返してしまった。その日は、昼間にホワイティのたこ八でたこ焼きを食べて、その後、居酒屋で、酎ハイ2、焼酎水割り1を冷や奴(鰹節たっぷり)、鯨オバケ(カラシ酢みそ)、ハモチリ(梅肉)で平らげて、その後、きしめんアマノで、「アマノ」を注文、これには、「鰹節、干し椎茸、ほうれん草がたっぷり入っていてヘルシーやなあー。」と思って食した記憶がある。

また、以前に痛風が軽快して、撮影に出かけた帰りに居酒屋によって、カツオ節がたっぷりかかった冷や奴を食べてから、おっちゃんが、「たまには、健康なもんも食べなあかんよ。」と薦めてくれた鰺の天ぷらを食べた。これに、更に美味しさを醸し出す干し椎茸の天ぷらもついており、美味であったが、これも痛風には、イケナカッタらしい。

鰹節、椎茸、ほうれん草等は当分は辞めなければ。そうして、いくら、チーズ、筋子、薩摩揚げ入りのラーメンでも食べてプリン体ゼロビールを飲めば良いことになる。

でも、牛肉生レバーに塩をたっぷりふりかけて、ビールをグビっとやってみたい衝動に駆られる。

最近のコメント