JDAAの復活を求める(デジタルメディア保存の危機) ― 2008/12/27 09:47

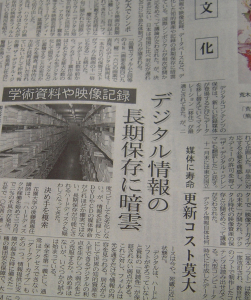

今日付の日本経済新聞に「デジタル情報の長期保存に暗雲」という特集記事が掲載されている。

この記事がユニークで評価出来る点は、デジタル情報の保存性の問題については、従来から指摘されていたが、それを、実際的な運営にかかるコスト面から捉えていることである。

世界各国で図書館や資料館等で、デジタルアーカイブスが構築されているが、その保存費用が、デジタルメディア媒体の劣化の影響で、膨大なものになるという点である。

今から30年ほど前に拙論「21世紀の図書館(ネットワーク図書館時代の危機)」を関西大学に提出したが、全く理解されず、採用される放置されたままである。

この論文では、2010年頃には、映像、音楽、書籍資料の相当部分がデジタルメディアに変換され、ネットワーク化されることによって、ネットワーク図書館時代が到来し、図書館の運営経費、人員の大幅削減が可能になるということ、メディアも携帯液晶端末(当時は、液晶は電卓や時計にしか採用されていなかったが、A4版相当の画像表示で厚さ1~2㎝程度、メモリーカードにデータをネットワーク図書館からダウンロードして、使用する)が主流になる等、当時としては、夢の様なことをかなり書いて、それが、ほぼ、実現していることに驚いている。

更に、最近では、30年前に私が危惧したことが実現しようとしている。それは、「デジタルメディア媒体の保存性」の問題である。

当時、既に、日本の古典文学作品のデータ入力を開始し、勅撰集等のデータ入力を完了していたが、磁気テープにデーターを記録していたが、トラッキングエラーが出れば、保存されていた情報が全く利用出来なくなるという状況に遭遇した。

紙やアナログレコード等では、一部の情報が欠損しても部分的にも再生出来るが、デジタルメディアの場合は、修復力は非常に弱く、欠損した場合には、メディア全体が読めなくなってしまい無用の長物と化すること、また、歴史的な長期年月の経過で、デジタルメディアを解読する技術さえも忘れ去られる可能性もある。

この様な経験から、「図書館の役割は、過去の優れた文化遺産を凍結保存して、文明が衰えた時には、その遺産を活かすことで再生可能にすることであるが、保存データのデジタル化に伴いそういった機能が脆弱化する危惧がある。」という点を強調した。

こうして、論文を締めくくったが、30年後に佛教大学で、平等院ご住職の神居先生のデジタルアーカイブスの講義を拝聴して、30年前に危惧したことが現実化していることが判った。

デジタルアーカイブスの事業は、文化庁等が中心に、約20年前から開始されているが、初期の幼稚なFACOM等のオフコンで収録された情報は、OSが違う為に殆ど利用不可能。それでもデータコンバートの事業続けられていたが、データ規模が1枚の画像で精々500K程度の精細度が低く、写真にも及ばない水準であること、膨大のコストがかかるために放置されている現状について述べられた。

現在では、100Mピクセルでの3次元スキャン技術等が出来てきているが、こうなると、画像がDVDはおろかブルーレイディスクでも保存が困難になることが予想される。

パソコンやデバイスの進化で過去のメディア媒体の陳腐化やソフトウエアの違いやメディアの劣化で利用不可能となる自体が存在している。実際に私の家でもWIN95以前に保存されたDVDのデータで解読ソフトの互換性がない為に、解読不可能になったことがあるので、WIN95パソコンを1台稼動可能な状態にしているが、保守用部品の調達も危うくなっている。

これらの問題を防止するには、どんどん開発されるコンピュータシステムもOSやデバイスに付随するソフトで過去の媒体のデータも判読可能にする為の可塑性を確保すること、文化財や図書館のデジタルデータの保存・解読の標準フォーマットを制定、推奨することが求められている。こうした役割が期待されるのが、日本では、デジタルアーカイブ推進協議会(JDAA)であるが、協賛企業が少なかった為に財源不足に陥り、2005年7月で機能停止となっている。

http://www.dcaj.org/jdaa/index.htm

国際機関の存在は知らないが、WDAA(世界デジタルアーカイブ推進協議会)等を設立して、デジタルメディアの劣化対策、保存コスト低減対策、更には、コンピュータハードウエアメーカー、マイクロソフトやアップル等のOSを開発している企業、ディスクドライブ等を製造しているハードウエアメーカー、関連ソフトウエア産業等と協議して、対策を考えていく以外にないだろう。

すくなくともJDAA等の組織の復活が、求められている。

この記事がユニークで評価出来る点は、デジタル情報の保存性の問題については、従来から指摘されていたが、それを、実際的な運営にかかるコスト面から捉えていることである。

世界各国で図書館や資料館等で、デジタルアーカイブスが構築されているが、その保存費用が、デジタルメディア媒体の劣化の影響で、膨大なものになるという点である。

今から30年ほど前に拙論「21世紀の図書館(ネットワーク図書館時代の危機)」を関西大学に提出したが、全く理解されず、採用される放置されたままである。

この論文では、2010年頃には、映像、音楽、書籍資料の相当部分がデジタルメディアに変換され、ネットワーク化されることによって、ネットワーク図書館時代が到来し、図書館の運営経費、人員の大幅削減が可能になるということ、メディアも携帯液晶端末(当時は、液晶は電卓や時計にしか採用されていなかったが、A4版相当の画像表示で厚さ1~2㎝程度、メモリーカードにデータをネットワーク図書館からダウンロードして、使用する)が主流になる等、当時としては、夢の様なことをかなり書いて、それが、ほぼ、実現していることに驚いている。

更に、最近では、30年前に私が危惧したことが実現しようとしている。それは、「デジタルメディア媒体の保存性」の問題である。

当時、既に、日本の古典文学作品のデータ入力を開始し、勅撰集等のデータ入力を完了していたが、磁気テープにデーターを記録していたが、トラッキングエラーが出れば、保存されていた情報が全く利用出来なくなるという状況に遭遇した。

紙やアナログレコード等では、一部の情報が欠損しても部分的にも再生出来るが、デジタルメディアの場合は、修復力は非常に弱く、欠損した場合には、メディア全体が読めなくなってしまい無用の長物と化すること、また、歴史的な長期年月の経過で、デジタルメディアを解読する技術さえも忘れ去られる可能性もある。

この様な経験から、「図書館の役割は、過去の優れた文化遺産を凍結保存して、文明が衰えた時には、その遺産を活かすことで再生可能にすることであるが、保存データのデジタル化に伴いそういった機能が脆弱化する危惧がある。」という点を強調した。

こうして、論文を締めくくったが、30年後に佛教大学で、平等院ご住職の神居先生のデジタルアーカイブスの講義を拝聴して、30年前に危惧したことが現実化していることが判った。

デジタルアーカイブスの事業は、文化庁等が中心に、約20年前から開始されているが、初期の幼稚なFACOM等のオフコンで収録された情報は、OSが違う為に殆ど利用不可能。それでもデータコンバートの事業続けられていたが、データ規模が1枚の画像で精々500K程度の精細度が低く、写真にも及ばない水準であること、膨大のコストがかかるために放置されている現状について述べられた。

現在では、100Mピクセルでの3次元スキャン技術等が出来てきているが、こうなると、画像がDVDはおろかブルーレイディスクでも保存が困難になることが予想される。

パソコンやデバイスの進化で過去のメディア媒体の陳腐化やソフトウエアの違いやメディアの劣化で利用不可能となる自体が存在している。実際に私の家でもWIN95以前に保存されたDVDのデータで解読ソフトの互換性がない為に、解読不可能になったことがあるので、WIN95パソコンを1台稼動可能な状態にしているが、保守用部品の調達も危うくなっている。

これらの問題を防止するには、どんどん開発されるコンピュータシステムもOSやデバイスに付随するソフトで過去の媒体のデータも判読可能にする為の可塑性を確保すること、文化財や図書館のデジタルデータの保存・解読の標準フォーマットを制定、推奨することが求められている。こうした役割が期待されるのが、日本では、デジタルアーカイブ推進協議会(JDAA)であるが、協賛企業が少なかった為に財源不足に陥り、2005年7月で機能停止となっている。

http://www.dcaj.org/jdaa/index.htm

国際機関の存在は知らないが、WDAA(世界デジタルアーカイブ推進協議会)等を設立して、デジタルメディアの劣化対策、保存コスト低減対策、更には、コンピュータハードウエアメーカー、マイクロソフトやアップル等のOSを開発している企業、ディスクドライブ等を製造しているハードウエアメーカー、関連ソフトウエア産業等と協議して、対策を考えていく以外にないだろう。

すくなくともJDAA等の組織の復活が、求められている。

最近のコメント